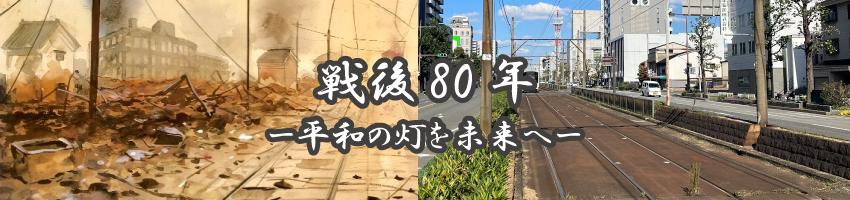

戦後80年 平和の灯を未来へ

令和7年(2025年)は、先の大戦の終わりからちょうど80年の節目の年となります。私たちはあらためて過去の戦災を振り返り、その記憶を心に刻み、平和な社会を実現しなければなりません。

本市では、堺大空襲をはじめとする戦災を語り継ぎ、未来の世代が安心して暮らせる世界を築くために、戦後80年を記念して、様々な事業を行います。

戦争の悲劇は決して忘れてはならない教訓です。私たちはその痛みを共有し、平和の尊さを再認識し、共に平和な未来を創り上げましょう。

堺大空襲について

堺大空襲とは

堺大空襲後の市街地

堺大空襲後の市街地

第2次世界大戦の終わりから80年が経過しようとしています。戦争では、多くの市民が犠牲になりました。本市も例外ではありません。昭和20(1945)年7月10日の堺大空襲では、罹災した面積は約22万6千坪に達し、旧市内の62%に相当する面積が焦土と化し1,860人の命が奪われました。

写真は焼け残った堺市役所の屋上から北西の方角に撮影されたものです。堺市役所のある南瓦町も焼け野原となりましたが、先人の弛まぬ努力により戦後の復興を成し遂げました。

ピースメッセンジャー

ピースメッセンジャー

ピースメッセンジャー

ピースメッセンジャーとは、二度と戦争が起こらないようにとの願いのもとに、堺大空襲の戦争体験をみなさんに直接伝える語り部ボランティアです。

平成26年からピースメッセンジャーのみなさんに学校などで堺大空襲の体験談を語り、平和の大切さを伝えていただいています。

現在は、ご高齢で活動できる方が年々減少し、この体験を次の世代にいかに継承するかが課題となっています。

次世代の語り部育成

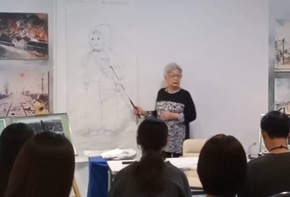

講話の様子

講話の様子

「次世代の語り部育成」とは、ピースメッセンジャーの貴重な体験談を継承するため、次世代を新たな語り部として育成するものです。

平和と人権資料館での学習や、ピースメッセンジャーとの交流を通して資料の構成を検討し、小学校などで講話するための原稿と説明資料を作成し、語り部として活動できるように経験を積んでいただきます。

堺大空襲の歴史や平和の大切さを、継続的に語り伝えることをめざします。

施設で学ぶ平和

堺市立平和と人権資料館

平和と人権資料館

平和と人権資料館

堺市立平和と人権資料館は、堺市の人権擁護都市宣言、市議会の非核平和都市宣言に関する決議の趣旨を踏まえ、戦争の悲惨さ、平和の尊さ、そしてお互いの人権や地球環境を守ることの大切さを訴え、次世代に伝えることを目的に、平成6年に開設しました。

【企画展のご案内】

詳しくは「 企画展示」のページをご覧ください。

○10月1日(水曜)~12月28日(日曜)

『いま世界では ~絶えない戦争・紛争の現状~』

前回(令和7年1月~3月)に開催した続編。

2025年現在、世界のさまざまな国や地域で、戦争・紛争が続いています。多くのこどもたちが過酷な環境で暮らしています。先の大戦後80年たったいまもなお、絶えない戦争・紛争の現状と、戦争の悲惨さ、命の尊さと平和の大切さを伝えます。

【映像・写真を募集】

平和と人権資料館では、昭和15~50年代の様子がわかる映像や写真を募集しています。

詳しくは「平和と人権資料館」のページをご覧ください。

追悼施設について

平和塔

平和塔

第二次世界大戦の終戦から26年後の昭和46年、戦地や空襲で犠牲になられた方の英霊を慰め、恒久平和を祈念するために、大仙公園内に「平和塔」が建設されました。また、先の大戦で犠牲になった方々を追悼するため、平和塔とともに「礼拝堂」が建設されました。

動画で学ぶ平和

画像をクリックするとYouTube(外部サイト)の動画を再生します

堺大空襲体験者動画

遺族等による戦争体験談の記録動画(戦後80年平和祈念・大阪戦没者追悼式関連事業)

戦争体験談の記録動画は下記にて配信しています。

YouTubeチャンネル「大阪戦没者追悼式」

イベントで学ぶ平和

現在、イベント情報はございません。

資料で学ぶ平和

建物疎開前の記録絵画・記録写真

建物疎開前の、岸谷勢蔵氏の記録絵画を堺市立図書館地域資料デジタルアーカイブで公開しています。

建物疎開前の街並みを写した記録写真を堺市立図書館地域資料デジタルアーカイブ、電子図書館で公開しています。

1945(昭和20)年の出来事

1941(昭和16)年12月8日に、米国をはじめとする連合国を相手に開始した太平洋戦争では、当初日本は有利に戦いを進めていました。しかし、1942(昭和17)年のミッドウェー沖海戦で大敗すると、徐々に劣勢に陥ります。1944(昭和19)年に南太平洋マリアナ諸島(サイパン、テニアン、グアム)を制圧した米軍は、そこを拠点に日本本土に長距離爆撃を開始します。都市部では、危険なまちからこどもたちを離れさせる疎開が指示されていました。1945(昭和20)年とはそういう状況で迎えた年でした。