家庭内の火災予防について

更新日:2025年3月4日

当局管内では、毎年200件前後の火災が発生しており、このうち住宅火災が約半数を占めています。

また、住宅火災で発生する死者は、配線器具等の電気関係や電気ストーブを原因とする火災で多く発生しています。

ご家庭内で取り扱う火気等について日頃から十分に気を付け、今一度、火災予防にご留意ください。

なお、ご家庭の状況を確認するため、添付のチェックリストをご活用ください。

電気火災を防ぐ

![]()

当局管内では、電気火災が増加傾向にあります。火災原因は、コンセントプラグの接触部の過熱やトラッキング現象(※)によるものが大半を占めています。コンセントプラグの差し刃に変形や破損、動揺などがないか、コードが家具等の下敷きになっていないかを点検しましょう。

※電源タップにも寿命があります。

一般社団法人 日本配線システム工業会

また最近では、リチウムイオン電池による火災も多く発生しています。リチウムイオン電池はアルカリ電池と比べるとパワーもあるため、出火すると火炎の噴射も大きく危険です。間違った取扱いをしないよう注意してください。

[チェック項目]

- コンセントやプラグに埃が溜まっていないか。

- プラグの差し刃が歪んでいないか。

- 電気コードが傷ついていないか。

- 電気コードを束ねていないか。

- 電気コードがいつもより熱くなっていないか。

- たこ足配線になっていないか。

- 消費電力は許容を超えていないか。

- 電気コードが家具などの下敷きになっていないか。

ストーブ火災を防ぐ

就寝中にストーブを布団のそばで使用すると、寝返りの際に布団がストーブに接触してしまい火災が発生します。

「我が家は電気ストーブだから安全だ」ってことは一切なく、石油ストーブと同様で布団に接触すると火災になってしまいます。

また、堺市消防局管内のストーブ火災による死者は、石油ストーブよりも電気ストーブの方が多く発生しています。

ストーブを使用する時は、以下の点に注意しましょう。

[チェック項目]

- 寝るときはストーブを消す。

- ストーブの周囲に燃えやすい物を置かない。

- ストーブは倒れないように安定した場所に置く。

- ストーブを使わない時は電源プラグをコンセントから抜く。

- ストーブを洗濯物の乾燥に使用しない。

放火火災を防ぐ

放火は、人目のつかない場所で燃えやすい物に火をつけられる傾向があります。人通りの少ない夜間にゴミを出すなど、放火されやすい環境を作らないようにしましょう。

※令和5年中の火災原因1位は放火(疑い含む)による火災です。

[チェック項目]

- 家の周りに燃えやすいものを置かない。

- 物置等は、カギかけておく。

- ゴミは指定の収集日に出す。

- 建物などのまわりは照明などで明るくする。

たばこ火災を防ぐ

寝たばこは、絶対にやめましょう。

また、たばこは完全に消火してから廃棄して下さい。

万が一に備え、寝具類や絨毯等は、燃えにくい防炎品を使用しましょう。

※令和6年中の火災原因1位はたばこによる火災です。

[チェック項目]

- 寝たばこは絶対にしない。

- たばこは完全に消火する。

- 灰皿に水を入れておく。

こんろ火災を防ぐ

電気ケトルを、やかんと間違えて火にかけたことにより火災になったなど、考え違い等で発生している火災がありますので注意が必要です。

また、こんろを使用中に、着ている服に火が燃え移る「着衣着火」の事例もありますので、使用する時は、以下の点に注意しましょう。

※過去10年間、住宅火災の火災原因1位は、一貫してこんろによる火災です。

[チェック項目]

- 料理中はこんろから絶対に離れない。

- こんろの周りには燃えやすいものは置かず、着衣着火に注意する。

- カセットこんろを使用する時は、注意事項をよく読んで正しく使用する。また、ガスボンベは必ず使いきってから廃棄する。

- バーベキューこんろを使用する時も周りに燃えやすいものは置かず、消火用の水を用意する。

消毒用アルコールの取扱いに注意!(こんろなど、火気のそばでは使わないで!)

新型コロナウイルス感染予防のため、使用頻度が高い消毒用アルコールは、火気により引火しやすいので注意して下さい。

消毒用アルコールを火気の近くで使用することにより、火災になる恐れがあります。こんろや焚火など、火気のそばに保管したり、使用しないで下さい。

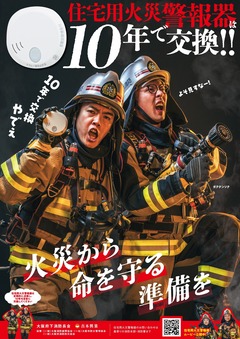

住宅用火災警報器の点検を!

火災を早期に発見することで、逃げ遅れによる死亡のリスクは軽減されます。

今一度、住宅用火災警報器の点検を行って下さい。また、住宅用火災警報器の交換時期は、10年が目安です。

消防局管内にお住いの方を対象に、住宅用火災警報器の設置及び維持管理についての状況調査を実施しています。

← ORコード又は こちらからアンケートのご協力をお願いします。 (個人情報の入力はありません。)

住宅用火災警報器の設置がなぜ必要なのか、また設置場所や種類について、動画で詳しく紹介されています。

下記リンク先からご覧ください。

総務省消防庁作成「住宅用火災警報器普及啓発動画」(外部リンク)

火災が起きてしまってから命をまもるためにできること

火災が発生してしまった時、命を守るためにできることとして、消火器による初期消火、建物外への避難があります。

以下のリンクから消火器の使い方をチェックしておきましょう。

【消火器】●消火器の使い方(動画)

また、以下の資料は命を守るために必要な避難行動が記載されたものになります。

事前に確認して、火災時に慌てず自信をもって行動できるようにしましょう。(一部事業所向けの情報が含まれます)

【避難】●火災から命を守る避難 7つの指針と11の知恵(PDF:2,835KB)

<煙に覆われ呼吸ができない場合や、熱気でその場にいられない場合>

※2階で降りられない場合は、雨どいを伝ったり、シーツやカーテン等をつなぎロープの代わりにもできます。

※煙などで階段が使えなくなり、やむを得ず2階から飛び降りる場合には布団やクッション、ソファ等を投げおろし緩衝材とする方法もあります。(上記資料中「指針3」参照)

身近な人の命を守るために

住宅火災でお亡くなりになられる方は、ご高齢の方が多くなっています。

ご家族やご近所にご高齢の方がおられる場合は、まわりの皆様が火災予防の声かけをするなど協力して、住宅火災予防に取り組みましょう!

お声がけの際にはチラシなど、是非活用ください。

⚡電気火災チラシ(PDF:188KB)

🔥火災から命を守る10のポイント(PDF:316KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ