次代の防災リーダーと「災害が起こる仕組み」から防災を学ぼう

更新日:2025年2月28日

北区にお住まいの末包晴大さんが「災害が起こる仕組み」を研究しまとめたノートをもとに、災害から大切な命を守るためのポイントをお伝えします。

北区のジュニア防災リーダー 末包晴大(すえかねはると)さん

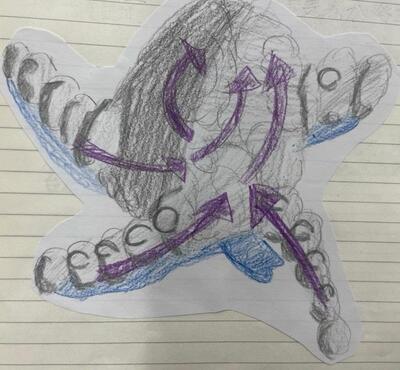

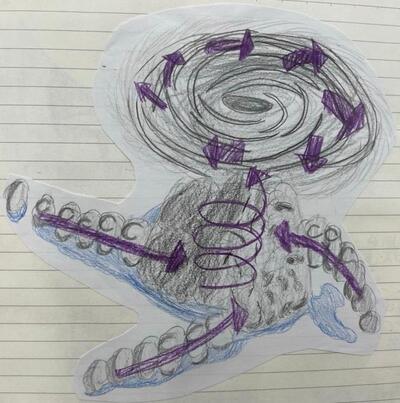

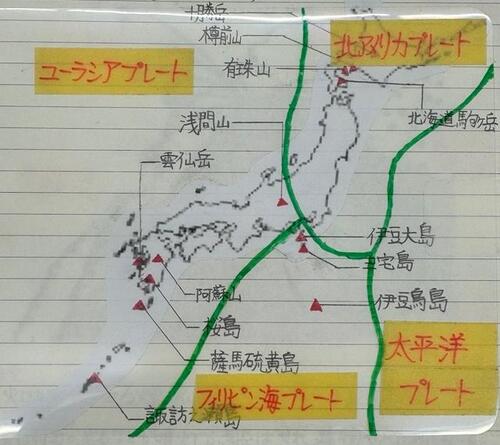

これまでの研究をまとめたノート

これまでの研究をまとめたノート

末包さんは、小学生の時に東日本大震災の被災地支援活動で岩手県大船渡市に行き、地震の恐ろしさを目の当たりにしました。防災の大切さを痛感して以降、独自で災害の研究を行い、防災の大切さを周囲に伝えています。

地震発生の仕組み

地震の原因は地球を覆う「プレート」の動き

地球の周りは十数枚に分かれた巨大な岩盤「プレート」で覆われており、プレートは年間数cmの速さで少しずつ動いています。プレート同士が押し合うことでひずみがたまり、それが限界に達すると、亀裂が入ったり大きく動いたりして、地震や津波を引き起こします。

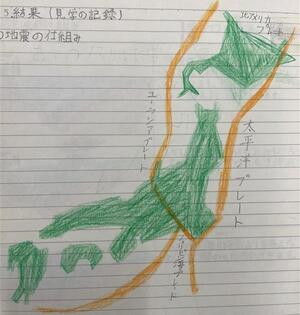

図のように、日本は4つの異なるプレートの境目に位置しているので、多くの地震が発生します。

地震は大きく分けて2種類

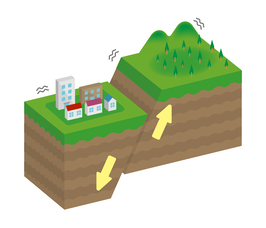

地震には「1.異なるプレートの境目で起こる地震(図の右側)」と「2.プレート内部で起こる地震(図の左側)」があります。どちらの地震も一定間隔で繰り返します。

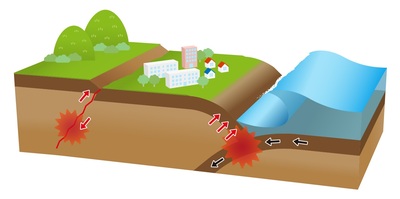

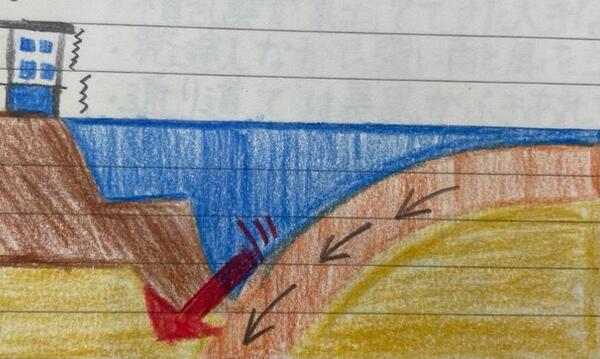

1.異なるプレートの境目で起こる地震

① 海のプレートが陸のプレートを押し込みます

② 陸のプレートが勢いよく元の場所に戻ることで地震が発生し、同時に海を押し上げます

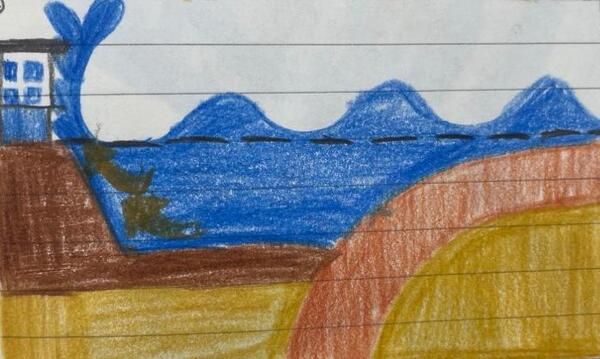

③ 押し上げられた海が津波となり、陸の方向に流れていきます

④ 津波が陸に到達すると、大きな被害を与えます

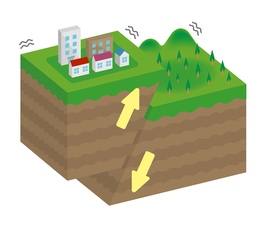

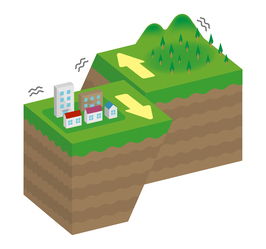

2.プレート内部で起こる地震

プレートに力が加わることによって内部にひずみが蓄積し、それが限界に達すると、弱い部分が急激にずれて地震が発生します。プレートに加わる力の方向によって、様々なずれを引き起こします。

いつか必ず起こる地震への備えを普段から!

プレートの動きによって一定間隔で繰り返し地震が発生しています。地震の平均活動間隔には幅があり、正確な予測はできないため、「明日起こるかもしれない」と普段から備えておくことが重要です。

南海トラフ沿いの大規模地震(M8からM9クラス)は、「平常時」においても今後30年以内に発生する確率が70から80%であり、昭和東南海地震・昭和南海地震の発生から約80年が経過していることから切迫性の高い状態です。(気象庁ホームページより抜粋)

台風発生の仕組み

積乱雲が集まって台風へと発達する

① 水蒸気が多く発生する熱帯の海上で上昇気流が発生し、積乱雲ができます

② 積乱雲が集まり、地球の自転の影響で回転が加わります

③ さらに周囲の水蒸気をとりこんで渦をまき、台風へと発達します

天気予報を見てしっかり対策を!

台風は、接近するタイミングが予測できます。多くの台風が日本に上陸する時期は特に天気予報に注意し、暴風や大雨の影響を受ける前に家屋の暴風・大雨対策や備蓄品の確認・準備などの備えを行うことが重要です。

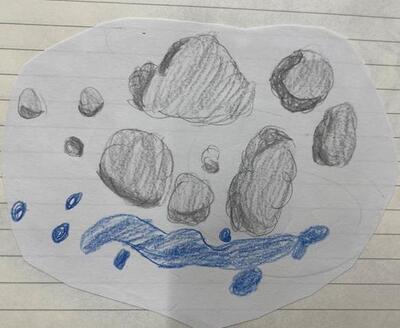

地すべり発生の仕組み

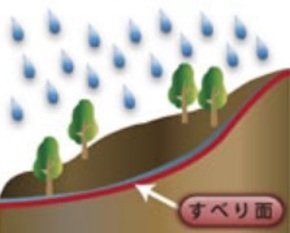

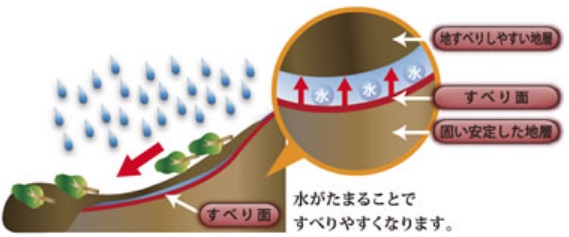

固い地層の上をすべりやすい地層がすべり落ちる

土台となる固い安定した地層(すべり面)の上に地下水が入り込み、その上にあるすべりやすい地層がある程度元の形を保ったまま滑り落ちることで発生します。

画像出典(大和川河川事務所「亀の瀬 地すべりのメカニズム」)

危険な場所を確認しておき、台風や大雨の時は近づかない!

生活圏で、地すべりなどの土砂災害・洪水・高潮などの危険がある場所を、あらかじめハザードマップで確認しておき、台風や大雨の時は避難すること・近づかないことが大切です。

噴火の仕組み

マグマが地表まで上昇して膨張し、噴き出す

海のプレートが地下深くに沈み込んだとき、海のプレートに含まれる水分の影響でマントルが融け、マグマとなります。マグマは周辺の岩石よりも軽いため地表へと上昇し、周辺の圧力が下がると、マグマに含まれる火山ガスが泡になって膨張します。その膨張にまわりの岩石が耐え切れなくなると爆発して噴火が起こります。

日本にある活火山は111(令和7年1月時点)

活火山とは、今でも活動している火山のことで、気象庁では「 概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」を活火山としています。

火山の近くに行くときは「噴火警戒レベル」を見ておく!

堺市周辺に火山はありません。火山が近い地域に行く際は、気象庁が発表している「噴火警戒レベル」を確認しましょう。

リアルな体験で学ぼう!堺市総合防災センター

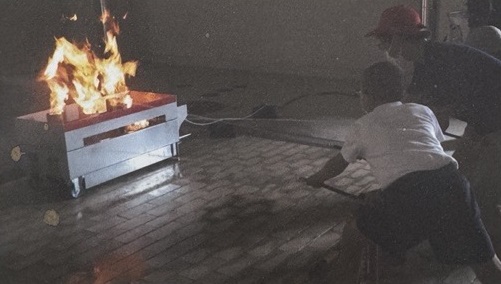

消火体験

本物の火は熱くて迫力がありました。消火器は見たことがあっても、実際に火を消したことはなかったので体験できて良かったです。

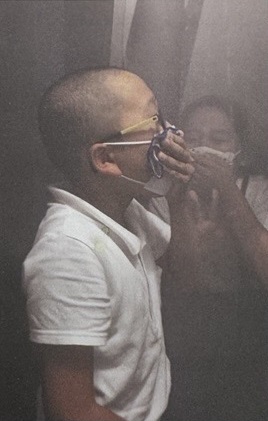

けむり体験

火事の時は、高い位置に集まる有害な煙を吸わないように、低い姿勢で避難することが推奨されています。総合防災センターでは、リアルな煙の中を避難する体験ができます。

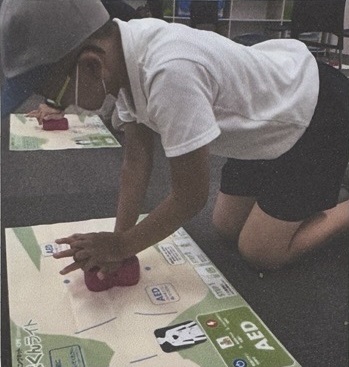

AED体験

家族が心肺停止状態になった時、あなたはきちんとAEDを使うことができますか?AEDがあっても、使うことができなければ命は助けられません。もしもに備えて使い方を確認しておくことはとても大切です。

津波の大きさを体感する展示

堺区と西区で想定される津波の高さは4~5m!数字ではイメージがつきにくかったけれど、実際の高さを見てみるとその大きさにびっくりしました。