在宅避難時の食中毒予防

更新日:2025年11月25日

災害時において、ご自宅に倒壊や焼損、浸水の危険性がない場合に、そのままご自宅で生活する『在宅避難』も選択肢となっています。

しかし、ライフラインの断絶により水道、電気、ガスが平時のように使えないことで衛生水準が低下し、被災時の食事においては食中毒予防の3原則(菌をつけない、ふやさない、やっつける)に基づく基本的な食中毒予防が難しくなります。さらに、被災のストレスによる免疫力の低下で食中毒発生の危険性が高まることが懸念されます。

このページでは、在宅避難時に食中毒予防に役立つ日用品やその活用方法をまとめています。ぜひご活用ください。

食中毒予防に役立つ日用品

非常持ち出し品・非常備蓄品の中でも、特に食中毒予防に役立つものは、次のものです。

- 衛生用品(消毒用アルコール、塩素系漂白剤、使い捨て手袋、ウエットティッシュ)

- ラップ、アルミホイル

- 携帯コンロ、ガスボンベ

- 簡易食器

食中毒予防の三原則「つけない ふやさない やっつける」

食中毒を予防するために重要なのは、食中毒予防の三原則「つけない ふやさない やっつける」です。

具体的には以下の点に気をつけ、食中毒予防に役立つ日用品を活用して、食中毒の発生を予防しましょう。

食中毒予防の三原則について、詳しくはこちらのページもご覧ください。

被災後の食事で気を付けること

調理や食事をする前は、できるだけ石けんなどでしっかり手洗いをしましょう。

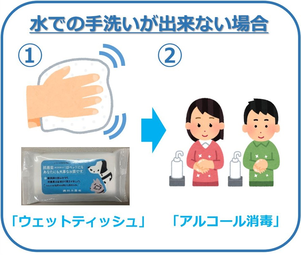

水が十分に確保できないときは、

- おしぼりやウエットティッシュ等で汚れをしっかりとふき取ったあと、

- アルコール消毒しましょう

体調不調のある方(※)は食品の調理をしないようにしましょう。

※具体的には、

- 下痢や腹痛、吐き気やおう吐等ある方

- 手に傷がある方

- 発熱のある方

提供する食事は、できるだけ加熱したものにし、生ものの提供は避けましょう。

加熱するときは、食品の中心部までしっかり加熱しましょう。(ガスやIHコンロが使えないときは、携帯コンロやガスボンベを活用しましょう。)

食材・食品には直接触れないようにしましょう。

おにぎりを握るときは、「使い捨て手袋」や「ラップ」などを使って、直接ごはんに触れないようにしましょう。

調理器具は使用後、よく洗浄し、消毒を行いましょう。

包丁、まな板、ふきん等の消毒法としては、「熱湯をかける」、「煮沸する」、「うすめた塩素系漂白剤につける」などがあります。

食器は洗浄しましょう。

水が使えない場合は、食器にラップなどを巻いてから使用し、使用後はラップを捨てましょう。使い捨て食器を使うことも有効です。

消費期限・賞味期限を確認しましょう。

- 消費期限は、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この期限まで「安全に食べられる期限」のことを言います。

- 賞味期限は、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この期限まで「品質が変わらずおいしく食べられる期限」のことを言います。

できるだけ早く食べましょう。

食品を保存するときは、風通しの良い、日の当たらない涼しいところに保存しましょう。

食べ残したものは、思い切って捨てましょう。

一度開封した食品は早めに食べ、時間が経っているものやいつ開封したか分からないものは食べるのをやめましょう。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る