特定医療費(指定難病)助成制度について(概要と新規の手続き)

更新日:2025年7月1日

令和7年4月1日より対象疾病が348疾病に拡大されました。

医療費助成の対象となる指定難病は、令和7年4月1日より新たに7疾病追加され、348疾病となりました。また、2つの疾病の名称が変更されました。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

| 疾病名 | 告示番号 |

|---|---|

| LMNB1関連大脳白質脳症 | 342 |

| PURA関連神経発達異常症 | 343 |

極長鎖アシル‐CoA脱水素酵素欠損症 | 344 |

| 乳児発症STING関連血管炎 | 345 |

| 原発性肝外門脈閉塞症 | 346 |

| 出血性線溶異常症 | 347 |

| ロウ症候群 | 348 |

| 旧疾病名 | 新疾病名 | 告示番号 |

|---|---|---|

| 特発性血小板減少性紫斑病 | 免疫性血小板減少症 | 63 |

| 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症 | 154 |

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が廃止となり、マイナ保険証(マイナンバーカード)の利用が本格化されます。これに伴って、加入している健康保険の確認に必要な提出書類が変わります。

提出する書類(いずれか1つ) | |

|---|---|

| (1) | 有効期間内の「健康保険証」写し |

| (2) | 「資格確認書」写し |

| (3) | 「資格情報のお知らせ」写し(右下箇所を切り取る前の全ての項目がわかるもの) |

| (4) | マイナポータルから資格情報を印刷したもの(「区分」~「裏面」までが分かるように印刷してください) |

※マイナ保険証(マイナンバーカード)では、申請受付窓口で健康保険情報を確認することが困難であるため、(1)~(4)のいずれかを提出いただきますようお願いします。

※健康保険の確認に必要な提出書類の変更については こちら(PDF:226KB) をご確認ください。

令和6年4月1日より対象疾病が341疾病に拡大されました。

医療費助成の対象となる指定難病は、令和6年4月1日より新たに3疾病追加され、341疾病となりました。また、5つの疾病の名称が変更されました。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

| 疾病名 | 告示番号 |

|---|---|

| MECP2重複症候群 | 339 |

| 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。) | 340 |

| TRPV4異常症 | 341 |

| 旧疾病名 | 新疾病名 | 告示番号 |

|---|---|---|

| 成人スチル病 | 成人発症スチル病 | 54 |

| 神経フェリチン症 | 脳内鉄沈着神経変性症 | 121 |

| 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | HTRA1関連脳小血管病 | 123 |

| ペリー症候群 | ペリー病 | 126 |

| マルファン症候群 | マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 | 167 |

令和6年4月1日より「登録者証」の発行を開始します。

指定難病にかかっている事実等証明する「登録者証」の発行を開始します。障害福祉サービスの申請の際に、指定難病患者であることを確認するものとして、診断書に代えて「登録者証」を利用できる場合があります。登録者証についてはこちらをご覧ください。

※申請は4月より開始しますが、登録者証の交付は6月頃の開始となる予定です。

令和5年10月1日から医療費助成開始日を前倒しできます。

助成の開始日が、申請日から「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒しが可能となります。

・遡り期間は原則、申請日から1カ月です。

・診断年月日から1カ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3カ月まで遡りが可能です。

詳しくは、厚生労働省お知らせ(PDF:850KB)(2ページ目) をご覧ください。

特定医療費助成制度(高額かつ長期)の適用要件が見直されました。

これまで高額難病治療継続者(高額かつ長期)は、指定難病の受給資格をお持ちの期間での医療費総額(10割分)が5万円を超える月が、申請月を含む過去1年間に6回以上ある方が対象でした。

令和4年10月1日からは小児慢性特定疾病から指定難病の医療費助成へ移行される方への配慮として、小児慢性特定疾病に係る医療費総額についても、算定の対象に追加されました。

特定医療費(指定難病)助成制度の概要

難病とは

発病の機構が明らかでなく、治療方法が未確立であり、希少な疾病であって長期の療養を必要とするものをいいます。

指定難病とは

上記の難病のうち、以下の要件をすべて満たすものを患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会(第三者的委員会)の意見を聞いて厚生労働大臣が指定する疾病をいいます。

【要件】

・患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと

・客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること

(注)人口の0.1パーセント程度以下であることが厚生労働省令において規定されています。

医療費助成の対象となる指定難病について

難病法に基づく医療費助成制度の対象疾病(指定難病)は、従来の56疾病から、平成27年1月1日より110疾病、同年7月1日より306疾病、平成29年4月1日より330疾病、平成30年4月1日より331疾病、令和元年7月1日に333疾病、令和3年11月1日に338疾病、令和6年4月1日に341疾病、令和7年4月1日に348疾病に拡大しました。

対象となる指定難病は、以下の医療費助成の対象となる指定難病(348疾病)をご覧ください。

医療費助成の対象となる指定難病(348疾病)(PDF:280KB)

医療費助成制度の対象となる方

医療費助成制度の対象となる方は、以下の(1)(2)に該当する方です。

(1)指定難病にり患されている方(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方)のうち、次のア・イのいずれかを満たしている方

ア 厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方

イ 指定難病に係る治療において、申請のあった月以前の12カ月以内に医療費総額(10割)が、33,330円を超える月数がすでに3カ月以上ある方(軽症高額該当)。

*上記に該当するかどうかは、主治医にご相談ください。

指定難病の概要や診断基準・重症度分類は、難病情報センターホームページをご覧ください。

(2)堺市内に居住している方

医療費助成の対象となる医療

医療費助成制度の対象となる医療は、指定難病及び当該指定難病に付随して発症する傷病に関する医療です。

対象医療等の範囲は次のとおりです。

(1)助成対象となる医療の内容

・診察

・薬剤の支給

・医学的処置、手術及びその他の治療

・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(2)助成対象となる介護の内容

・訪問看護

・訪問リハビリテーション(介護老人保健施設からの訪問リハビリを除く)

・居宅療養管理指導

・介護療養施設サービス

・介護予防訪問看護

・介護予防訪問リハビリテーション(介護老人保健施設からの訪問リハビリを除く)

・介護予防居宅療養管理指導

・介護医療院サービス

(3)助成の対象とならないもの

難病の治療に係るものであっても、指定医療機関で行われるもの以外は、医療費助成の対象とはなりません。

・医療受給者証に記載されている有効期間外の治療にかかった医療費や薬代

・認定されている疾病以外の治療(風邪や虫歯等)にかかった医療費や薬代

・臨床調査個人票(診断書)、医療費証明書、医療費総額証明書の作成費用

・往診料等で医療機関に支払う保険適用外の交通費等

・健康保険の対象とならないもの(差額ベット代等)

・入院時の食事療養費・生活療養費

・介護保険の利用限度額を超えた介護サービス費

・指定医療機関以外での受診でかかった医療費や薬代等

※上記は例示です。医療費助成の対象となるかわからない場合は、主治医又は保健所保健医療薬務課までお問い合せ下さい。

特定医療費(指定難病)助成制度の新規申請

制度の利用には申請が必要です。申請を受け、審査の結果、特定医療費(指定難病)支給認定の対象となる場合は「特定医療費(指定難病)受給者証」等を、対象とならない場合は、不認定通知書を申請者宛てに堺市より郵送します。

認定の場合、医療費助成の支給認定開始日は、「重症度分類を満たしていると診断した日等」へ前倒しが可能となります。遡り期間は原則申請日から1カ月です。

・ただし、臨床調査個人票の受領に時間を要した・症状の悪化等により提出までに時間を要した等、診断年月日から1カ月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、最長3カ月まで遡りが可能です。

・重症度分類を満たさず軽症高額該当(※)となる場合は、その基準を満たした日の翌日が助成開始日となります。(※)申請日の属する日以前の12カ月の間に、申請する指定難病に関する月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あった方。

・重症度分類及び軽症高額該当基準の両方を満たす方は、より遡りが可能な日まで遡ることができます。

・開始日以前に発生した医療費は支給の対象になりませんので、ご注意下さい。

・詳しくは、厚生労働省お知らせ(PDF:850KB)(2ページ目) をご覧ください。

新規申請で必要な書類について

新規申請に必要な書類は以下のとおりです。

申請書類の用紙は堺市ホームページからダウンロードしてご使用になるか、各保健センター・保健所保健医療薬務課で配布していますのでお問い合わせください。

※特定医療費(指定難病)受給者証は、毎年、有効期間内に更新申請が必要です。7月から9月までに新規申請される方は、更新申請を同時にすることができます。申請の際は、申請書(更新用)をあわせてご提出ください。

※ 研究等への利用について(PDF:475KB)を理解いただき、研究等への利用についての同意の可否について申請書に記入してください。同意される場合は、申請者の該当欄に署名してください。

(2)「難病指定医」が記入した臨床調査個人票(診断書)の原本(記載日から3カ月以内のもの)及び添付資料(一部の指定難病)

臨床調査個人票(新規)の様式は、難病情報センターホームページをご覧ください。こちらからダウンロードできます。

●臨床調査個人票について

・都道府県知事や政令指定都市の市長が指定する「難病指定医」が作成する必要があります。「協力難病指定医」は、新規申請時の臨床調査個人票の作成はできません(更新時のみ作成可)。

・主治医が難病指定医であるかは医療機関にお尋ねいただくか、堺市長が指定している指定医の場合は、堺市ホームページ「堺市長が指定している指定医・指定医療機関について(内部リンク)」でご確認いただけます。

・添付資料が必要な疾病については以下をご確認ください。

| 告示番号 | 疾病名 | 添付資料 |

|---|---|---|

| 3 | 脊髄性筋萎縮症 | 遺伝学的検査に関するレポート |

| 14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー |

神経伝導検査のレポートまたはそれと同内容の文書のコピー(判読医の氏名の記載されたもの)を添付すること。 |

| 58 | 肥大型心筋症 |

12誘導心電図(図中にキャリブレーションまたはスケールが表示されていること)および心エコー図(実画像またはレポートのコピー。診断に必要十分な所見が呈示されていること。)の提出が必須。 |

| 59 | 拘束型心筋症 | 12誘導心電図(図中にキャリブレーションまたはスケールが表示されていること)および心エコー図(実画像またはレポートのコピー。診断に必要十分な所見が呈示されていること。)または心臓カテーテルの所見の提出が必須。心エコー図で画像評価が十分に得られない場合は、左室造影やMRI、CT、心筋シンチグラフィなどでの代替も可。 |

| 127 | 前頭側頭葉変性症 | 画像読影レポートまたはそれと同内容の文書のコピー |

| 224 | 紫斑病性腎炎 | 病理所見のレポート |

| 271 | 強直性脊椎炎 | 腰椎と仙腸関節のエックス線画像。撮影されていればMRI画像も提出。 |

※この表以外の指定難病においても、審査の過程で追加資料を求める場合があります。

(3)健康保険証の写し ※紙面の健康保険証がない方は、保険者から交付される「資格確認書」の写し・「資格情報のお知らせ」(右下箇所を切り取る前の全ての項目がわかるもの)の写し、又はマイナポータルから資格情報を印刷したもの

加入している健康保険の種類により、提出が必要な対象者が異なります。省略可能な場合がありますので、下記でご確認ください。

| 患者さんが加入している健康保険の種類 | 提出が必要な対象者 | ||

|---|---|---|---|

| 国民健康保険 | 患者本人分+同一世帯で同じ健康保険の世帯員全員分 ※世帯員分については申請書への記載で省略できます。 |

||

後期高齢者医療制度 |

|||

| 国民健康保険組合(業種別国保) | 患者さん本人分+同一世帯で同じ健康保険の世帯員全員分 |

||

被用者保険 |

患者さんが被保険者本人の場合 | 患者さん本人分 | |

| 患者さん以外が被保険者の場合 | 患者さん本人分+被保険者分 |

||

※令和6年12月2日から、提出書類について変更しています。詳しくは こちら(PDF:226KB) をご確認ください。

※生活保護受給世帯、中国残留邦人の支給給付世帯等については、健康保険に加入している場合に提出が必要です。

(4)から(14)は、該当のある方のみ提出が必要です。

(4)市町村民税課税証明書

公簿等の閲覧により税情報を確認するため、下記A・Bに該当しない方は、原則提出不要です。ただし税情報が確認できない(下記C・Dに該当する)方は、提出が必要です。

| 患者さんが加入されている健康保険 | 提出が必要な対象者 | |

|---|---|---|

| A | 国民健康保険組合(業種別国保) |

同じ健康保険に加入の方全員分の課税証明書(原本) |

| B | 被用者保険(協会けんぽ・企業の健康保険組合・共済組合等) | 被保険者の方が市町村民税非課税の場合は、被保険者の方の課税証明書(原本) |

| 上記A、B以外で、提出が必要な場合 | ||

|---|---|---|

| C | 未申告等のため税情報が確認できない場合、課税証明書(原本)が必要 |

|

| D | 申請月の属する年度の1月1日時点に堺市に住民票がない方は、マイナンバーを利用して税情報を確認します。マイナンバーを利用して照会した結果、税情報が確認できなかった場合は、課税証明書(原本)が必要となります。 | |

※申請月の属する年度のもの(申請月が4月から6月の場合は前年度のもの)を提出してください。

※市町村民税非課税世帯の場合は、(13)をご確認ください。

※上記A~D以外の場合でも、提出を求める場合があります。

申立書(国民健康保険組合で16歳未満の方)(ワード:15KB)

申立書(国民健康保険組合で16歳未満の方)(PDF:82KB)

(5)保険者への情報提供等に係る同意書

国民健康保険組合・市外の国民健康保険・大阪府外の後期高齢者医療保険にご加入の方のみ、

保険者への情報提供等に係る同意書に記入のうえご提出ください。

(6)生活保護受給者等であることを証明する書類

ア、患者さんが生活保護を受給している場合

各区の生活援護課で発行される生活保護受給者であることを証明する書類(世帯全員が記載された生活保護受給証明書)

イ、患者さんが中国残留邦人支援受給者である場合

生活援護管理課で発行される中国残留邦人支援受給者であることを証明する書類(本人確認証の場合はその写し)

*ア、イに該当する場合、被用者保険等に加入している場合を除き、市町村民税課税証明書の提出は不要です。

(7)境界層該当者であることを証明する書類

患者さんの自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態となる方(境界層該当者)は、各区の生活援護課で発行される境界層該当者であることを証明する書類が必要です。

(8)特定医療費(指定難病)受給者証の写し

患者さんと同じ健康保険に加入している方に特定医療費(指定難病)受給者がいる場合、その方の特定医療費(指定難病)受給者証の写しが必要です(申請手続き中の場合は、当該申請書の写し)。

(9)小児慢性特定疾病医療受給者証(兼登録者証)の写し

患者さん又は患者さんと同じ健康保険に加入している方に小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる場合は、その方の小児慢性特定医療受給者証(兼登録者証)の写しが必要です(申請手続き中の場合は、当該申請書の写し)。

※令和6年4月1日より「小児慢性特定疾病医療受給者証」から名称変更しました。

(10)指定難病に係る医療費総額証明書

申請日の属する月以前の12カ月の間に、申請する指定難病に関する月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あった場合(軽症高額該当)は、堺市指定難病に係る医療費総額証明書(項番8のもの)を提出してください。

(11)限度額適用認定証の写し

お持ちの方は、提出してください。

(12)特定疾病療養受療証の写し

患者さんが申請書に記入する指定難病に起因する腎臓機能障害の人工透析療法を受けている場合に提出してください。

(13)障害基礎年金その他の給付金に係る証明書類

市民税非課税世帯で、患者さん本人に申請月の属する年の前年(1月から6月の場合は前々年)の1月~12月に障害基礎年金その他の給付金がある場合は、次の表の書類を提出してください。ただし、患者さんが18歳未満の場合は、全ての保護者分の提出が必要です。

書類を提出しない場合は、自己負担上限額の階層区分は「低所得2」となります。

| 給付の種類ごとの提出していただく書類 | |

|---|---|

国民年金法に基づく「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」、「寡婦年金」と法改正前の国民年金法に基づく「障害年金」 |

年金振込通知書、 |

厚生年金保険法に基づく「障害厚生年金」、「障害手当金」、「遺族厚生年金」と法改正前の厚生年金保険法に基づく「障害年金」 |

|

船員保険法に基づく「障害年金」、「障害手当金」と法改正前の船員保険法に基づく「障害年金」 |

|

| 国家公務員共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前の国家公務員等共済組合法に基づく「障害年金」 | |

| 地方公務員等共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前の地方公務員等共済組合法に基づく「障害年金」 | |

| 私立学校教職員共済法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく「障害年金」 | |

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち「障害共済年金」、同条第五項に規定する移行農林年金のうち「障害年金」と同法附則第二十五条第四項に規定する「特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの」 |

|

| 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく「特別障害給付金」 | |

| 労働者災害補償保険法に基づく「障害補償給付」、「障害給付」 | 当該給付金に係る |

| 国家公務員災害補償法に基づく「障害補償」 | |

地方公務員災害補償法に基づく「障害補償」と同法に基づく条例の規定に基づく補償で「障害を支給事由とするもの」 |

|

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく「特別児童扶養手当」、「障害児福祉手当」、「特別障害者手当」と昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による「福祉手当」 |

|

(14)小児慢性特定疾病医療受給者証(兼登録者証)と自己負担上限額管理票の写し

小児慢性特定疾病から指定難病へ移行された方で、高額かつ長期の算定の対象とする場合は、提出してください。

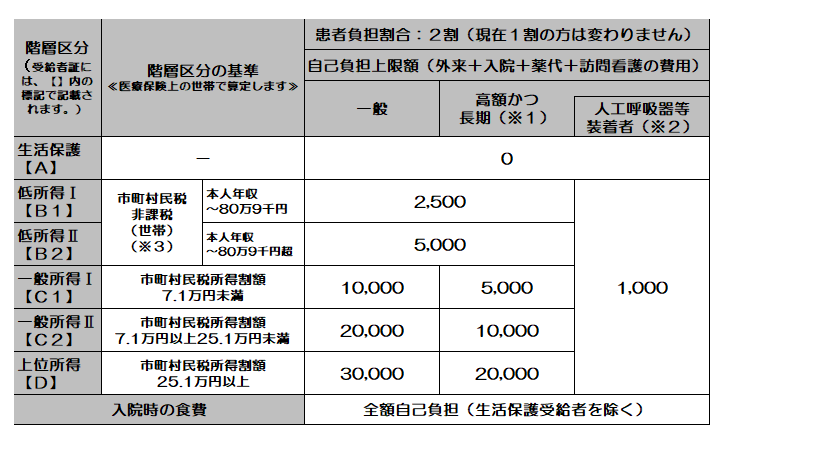

月額自己負担上限額について

月額自己負担上限額を決定する基準は、患者さんと同じ健康保険に加入する者の世帯における「市町村民税の額」となります。

対象の医療を受けた場合は、その月の自己負担額(健康保険の患者負担割合が3割の方は2割となります。それ以外の方は変更はありません。)を合算していき、自己負担上限額(月額)まで達した時は、それ以上の自己負担はなくなります。(複数の医療機関を受診した場合も、自己負担額は合算して適用されます。)また、月額自己負担上限額の管理は、「堺市特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票」で行います。

【注意】高額療養費の算定に当たり、特定医療費(指定難病)の医療費と、それ以外の医療費を合算できない場合があります。詳細は、加入されている健康保険の保険者にお問い合わせください。

「堺市特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票」の使用方法については、こちらをご確認ください。

月額自己負担上限額の表

月額自己負担上限額の表

(※1)「高額かつ長期」の認定

受給者証に記載のある有効期間の開始日以降に、指定難病に関する月ごとの医療費総額(10割分)が50,000円を超える月が年間6回以上ある場合。※認定には変更申請が必要です。

小児慢性特定疾病から移行した場合は、小児慢性特定疾病の医療費総額も算定の対象となります。

(※2)市町村民税非課税世帯

均等割と所得割のいずれもが非課税の世帯。患者(又は保護者)の年収(給与・年金・手当等)により階層区分の低所得1か低所得2かを算定。

●市町村民税の均等割のみ課税されている世帯:一般所得1の区分となる。

●一般所得1・2、上位所得の区分: 健康保険上の同一の世帯における市町村民税の所得割の額により算定。

●健康保険上の同一世帯内に複数の指定難病患者(小児慢性特定疾病児を含む)がいる場合

世帯の負担が増えないよう世帯内で自己負担上限額を按分。

指定医・指定医療機関について

指定医(難病指定医・協力難病指定医)の指定については、主に勤務する医療機関が所在する都道府県知事や政令指定都市の市長が指定しています。

堺市長が指定している指定医・指定医療機関について(内部リンク)

都道府県・指定都市別「難病指定医」一覧(外部リンク)

また、指定医療機関は、その医療機関が所在する都道府県知事や政令指定都市の市長が指定しています。

堺市長が指定している指定医・指定医療機関について(内部リンク)

※令和4年4月より、受給者証の指定医療機関名については一律、「「難病法に基づく指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)であれば、この受給者証を使用できます」と記載しております。堺市内をはじめ、全国の都道府県及び政令指定都市の指定医療機関であれば受給者証を使用でき、医療費の助成を受けることができます。

・これまでと同様に指定医療機関以外の医療機関では医療費助成の対象になりません。

・指定医療機関であっても、受給者証に記載された疾病に関係ない治療等は医療費助成の対象になりません。

マイナンバー(個人番号)制度について

マイナンバーは番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)上、社会保障、税、災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続きに限り使用されます。難病法に基づく医療費助成制度に関しては、市町村長が被災者台帳(※)の作成等のために使用することができます。

なお、申請書にマイナンバーを記入しないことのみで、不受理や不認定の取扱いとはなりません。また、マイナンバーの記入をいただく場合は、次の書類をご持参の上、各区保健センター・保健所保健医療薬務課の窓口でお願いします。

(※)災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認める場合に市町村が整備するもの。

患者さんの身元(実存)確認 |

患者さんの番号確認 |

|---|---|

以下の書類の場合は一つをご持参ください |

・個人番号カード(原本) |

保護者の確認 |

保護者の身元(実存)確認 |

保護者の番号確認 |

患者さんの番号確認 |

|---|---|---|---|

住民票(原本) |

以下の書類の場合は一つをご持参ください |

・個人番号カード |

・個人番号カード |

代理人の確認 |

代理人の身元(実存)確認 |

患者さんの番号確認 |

|---|---|---|

任意代理人の場合 |

以下の書類の場合は一つをご持参ください |

・個人番号カード(写し可) |

特定医療費(指定難病)助成制度の更新申請について

特定医療費(指定難病)受給者証は、毎年、有効期間内に更新申請が必要です。

詳しくは特定医療費(指定難病)助成制度の更新申請についてをご確認ください。

お問い合わせ先・申請窓口

堺市の各区保健センター・保健医療薬務課 |

|||

|---|---|---|---|

堺保健センター |

072-238-0123 |

南保健センター |

072-293-1222 |

中保健センター |

072-270-8100 | 北保健センター |

072-258-6600 |

東保健センター |

072-287-8120 | 美原保健センター | 072-362-8681 |

| 西保健センター | 072-271-2012 | ||

堺市保健所 保健医療薬務課 電話:072-228-7582、FAX:072-222-1406 |

|||

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療薬務課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る