今からできる備えをしよう

更新日:2024年3月26日

わが家の避難計画を考えよう

地震・津波時(被災した後の避難先、津波避難)

3つの避難先を決めておこう

- 自宅などが被災した際に身を寄せる親戚・知人宅・職場など

- 自宅などが被災した際に身を寄せる堺市が指定する避難場所など

- 津波避難の目標とする場所

風水害時(計画的な避難行動、緊急的な避難行動)

3つの避難先を決めておこう

- 安全な親戚・知人宅・職場など

- 堺市が指定する避難場所

- 緊急安全確保を行う場所

避難前の行動を考えよう

情報収集

- 気象情報・避難情報を確認

避難の準備

- 非常持ち出し品・備蓄品を確認

- 必要なものの買い出し

- 家財など2 階以上への移動開始

- 家の周りの点検

- 飛ばされそうなものの片付け

- 窓の施錠の確認

- 携帯電話の充電

- 避難場所の開設状況の確認

連絡・声かけ

- 近所への声かけ(避難の声かけをする or 一緒に避難する)

- 家族と連絡を取り合う(離れている場合)

- 避難の支援者に連絡(自力では避難が困難な場合)

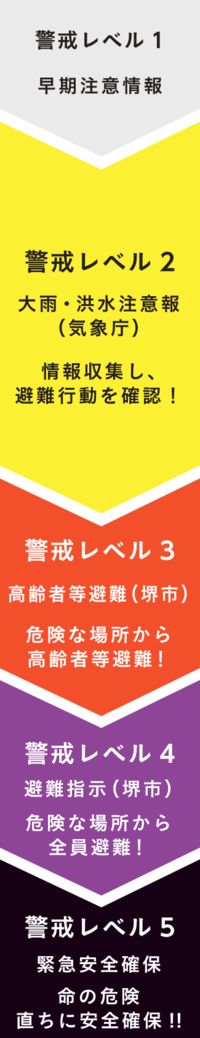

警戒レベルごとに、行動を起こすタイミングを決めよう

※災害の状況により、必ずしも警戒レベルの順で警報が発表されるとは限りません。状況に応じた柔軟な対応を心がけましょう。

【警戒レベル1】

例)非常用持ち出し袋を再確認しておく(お父さん)

【警戒レベル2】

例)避難場所を再確認しておく(みんな)

【警戒レベル3】

この段階での避難先の目安(安全な親戚・知人宅・職場など・堺市が指定する避難場所)

例)おばあちゃんとお母さんが親戚の家に車で避難する

【警戒レベル4】

この段階での避難先の目安(安全な親戚・知人宅・職場など・堺市が指定する避難場所)

例)○○へ避難する(みんな)

【警戒レベル5】

この段階での避難先の目安(緊急安全確保を行う場所)

例)○○へ緊急避難する(みんな)

考えた避難計画を記入・保管しておこう

わが家の避難計画記入用紙(下記)をダウンロードして、決めた避難計画を記入・保管しておこう。

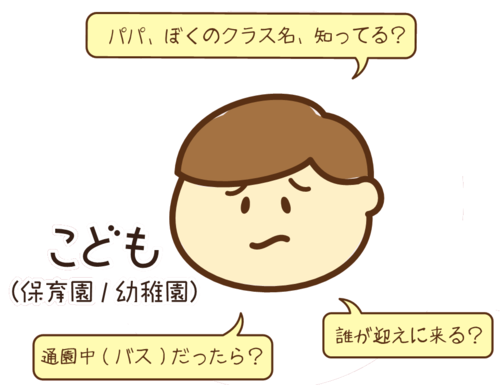

家族で話し合おう

家族で話し合うポイント

安否確認

- 学校・園の対応

- 遊びに行くときのルール

- はぐれたときの集合場所

- 子どもの身元確認(パーソナルカードを作って持たせておくと安心)など

安全な避難方法

- 我が家・近所の危険個所

- 我が家の避難所・集合場所

- 大火事の避難先

家族との連絡方法

家族全員で連絡をとりあう方法を決めておこう。

- 171ダイヤル:電話で録音・再生できる声の伝言板

- Web171:インターネットでメッセージを入力・確認できる文字の伝言板

- 00000JAPAN:災害時に無料開放されるWi-Fi

- 三角連絡法:他府県の親戚、知人を中継地点にして、伝言を仲介してもらう方法

- 携帯キャリア伝言板:携帯電話キャリアの災害用伝言版

- SNS:WEBメール、LINE、Twitter、Facebook、Instagramなど

- 伝言テープ:ガムテープなどに伝言を書き、玄関やポストに貼って伝える方法 など

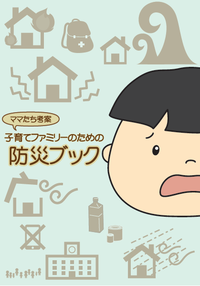

子育てファミリーの防災準備の話し合いをサポート

ママたち考案 子育てファミリーのための防災ブック(PDF:4,922KB)

北区在住の防災士ママが、地域の子育てファミリーのために作った防災ブックです。家族と話し合うポイントや家族との連絡方法 など子育て中の家族に役立つ防災情報が分かりやすくまとまっています。災害の備えについてて家族で話し合うきっかけに活用しませんか。

北区在住の防災士ママが作りました

北区在住の防災士ママが作りました

「大好きな人のために安心を備えてもらえますように」

「一歩でも踏み出せるような内容をお届けします」

「1人でも多くのママの不安を少しでも解消出来たら嬉しいです」

助け合える関係づくりに取り組もう

災害時、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自主防災の活動が大きな力となります。普段からお互いに声を掛け合い、地域の防災訓練などへ参加してみましょう。

地域の防災訓練などを行う自治会への参加方法など、詳しくはこちらをご確認ください

要配慮者の支援に取り組もう

地域には、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、アレルギーなどの慢性疾患のある方、外国人の方などがいます。日頃から気にかけ、お互いにコミュニケーションをとり、災害時にはみんなで助け合える関係をつくりましょう。

要配慮者とは?

災害時に限定せず一般に、「特に配慮を要する人」のことで、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、アレルギーなどの慢性疾患のある方、外国人の方など

避難行動要支援者とは?

要配慮者のうち、災害が発生した場合に、または災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難で、円滑・迅速に避難するために特に支援を必要とする人

非常持ち出し品・非常備蓄品を準備しよう!

公的な支援物資は、発災からすぐに届かないかもしれません。コンビニなどにも人が殺到し、すぐに商品がなくなるかもしれません。そのため、ご家庭で非常食などの防災グッズを備えることがとても重要です。外出時に災害対策物品を携帯しておくのが「0次の備え」、自宅などに非常持ち出し袋を用意しておくのが「1次の備え」、長期の避難にそなえて備蓄しておくのが「2次の備え」とされています。

防災ポーチを準備しよう(0次の備え)

防災ポーチとは?

外出先で災害に遭遇した場合、家や避難所など安全な場所に移動するために必要なものを携帯するポーチのことです。

防災ポーチの一例

□モバイルバッテリー

□身分証明書

□筆記用具・メモ帳

□小銭(公衆電話用の10円玉など)

□マスク

□ばんそうこう

□目薬

□ウェットティッシュ

□汗拭きシート

□大判のハンカチ

□飴、ゼリー飲料などの保存期間が長い食べ物

□レジ袋

□携帯トイレ

□防犯ブザーや笛

□小型ライト

非常持ち出し品を準備しよう(1次)

非常持ち出し品とは?

非常持ち出し品は、避難するときに持ち出すものです。持って運べるだけの必要最低限にし、リュックサックなどの両手が使える袋に入れましょう。

非常持ち出し品の一例

□スマートフォン(携帯電話)

□充電器

□モバイルバッテリー(電池タイプ)

□懐中電灯(ヘッドライト)

□電池式ラジオ

□薬(常備薬、服薬中の薬)

□お薬手帳

□非常食・水

□携帯トイレ

□コンタクトレンズ(予備の眼鏡)

□軍手・手袋

□ビニール袋

□マスク・消毒液

□歯ブラシ・歯磨きシート

□体温計

□上履き(スリッパ、靴下など)

□タオル

□衣類

□貴重品(現金(小銭含む)、印鑑、通帳、健康保険証、免許証など)

□その他自分の生活に欠かせないもの

(使い捨て哺乳瓶、生理用品、紙おむつ、とろみ剤など)

非常備蓄品を準備しよう(2次)

非常備蓄品とは?

非常備蓄品は、災害直後から混乱が収まるまでに必要なものです。最低3日分、できれば1週間分以上の備蓄をしておきましょう。

非常備蓄品の一例

在宅避難生活を支えるもの

□飲料水、生活用水

□非常用給水袋

□非常食(アルファ化米、レトルト食品など)

□携帯コンロ、ガスボンベ

□ラップ、アルミホイル

□衛生用品

□雨具

□使い捨てカイロ

□予備電池

□生理用品

□毛布

□なべ

□やかん

□簡易食器

□簡易トイレ

□バケツ

□工具類(ロープ・バールなど)

□新聞紙

□布ガムテープ

□その他自分の生活に欠かせないもの

乳幼児・妊産婦がいる家庭に役立つもの

□ミルク(粉・液体)

□使い捨て哺乳瓶

□紙コップ

□スプーンなど

□紙おむつ

□おしりふき

□おんぶひも

□抱っこひも

□ガーゼハンカチ

□清浄綿

□スタイ(よだれかけ)

□母乳パッド

□授乳ケープ

□ベビーフード

□おもちゃなど

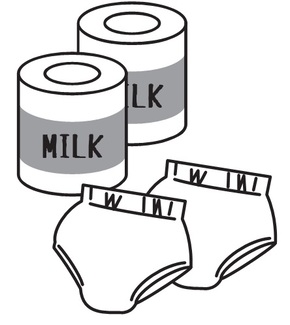

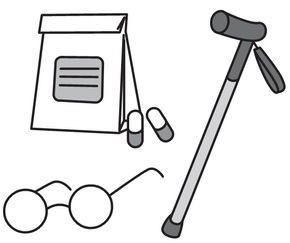

高齢者・要介護者がいる家庭に役立つもの

□大人用紙おむつ

□紙パンツ

□入れ歯

□入れ歯用洗浄剤

□杖

□介護用品

□老眼鏡

□補聴器

□障害者手帳

□ヘルプマーク

□とろみ剤

□その他自分の生活に欠かせないもの

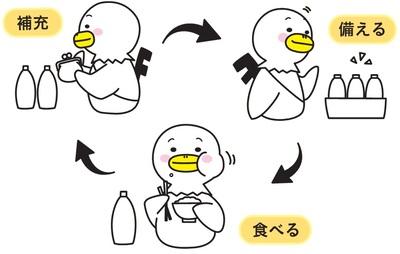

備蓄は「ローリングストック」がオススメ

ローリングストック法

「非常時には非常食を」と思ってないですか?非常時に食べるものは必ずしも非常食ではなく、日常食べているもので足ります。

例えば缶詰やカップラーメン、レトルト食品など、普段の買い物のときに少し多めに買い置きし、日々使いながら減った分をまた買い足すことで、特別な準備や出費をせずに備蓄することが出来ます。

情報を得る方法を確認・登録しておこう

堺市ホームページ

防災情報メール(おおさか防災ネット)

大阪防災アプリ

テレビのデータ放送

テレビのリモコンのdボタンで防災情報などを確認できます。

堺市が発信するX(旧Twitter)やLINE

防災情報テレフォンサービス

気象警報や避難所の開設、避難情報の発令などの防災情報を電話で確認することができます。

【電話】050-5536-6956(※通話料は必要です。)

誤情報にご注意ください!

被災時に真偽が分からない情報に遭遇したら

- うのみにしない

- 拡散しない

- すぐ行動につなげない

- 信頼できる発信元から出た情報か確認する

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ