中世の鋳造技術者集団 河内鋳物師

更新日:2020年2月13日

鉄や銅などの金属を溶かして鋳型に流し込み、鋤などの農耕具、鍋・釜などの生活道具から、梵鐘・仏像にいたるまでの製品を鋳造した技術者が、鋳物師です。彼らは、さまざまな鉄鋳物を鋳造する技術者であるとともに、朝廷に鉄燈篭を献上し、諸役の免除・往来の自由・関所の通行料免除などの特権を得て、鋳物だけでなく、その素材や米・絹などの売買をも行っており、今で言う総合商社的な活動を行っていたことが知られてきました。

美原区域では、すでに8世紀初頭に銅を材料とする鋳造工房が営まれていたことは、これまで振り返ってきたとおりです。

平安時代末期から室町時代にかけて、大保を中心とする河内国丹南郡は、鋳物師が集まり住んでいたところで、「大保千軒」と呼ばれるほどの賑わいを見せ、河内鋳物師が造りだした多彩な作品によって、その高い技術が実証されてします。

河内鋳物師は、鎌倉時代に再興された東大寺の大仏鋳造にも、中国人とともに参加し、さらに鎌倉の大仏や梵鐘なども手がけました。全国各地の梵鐘に、河内鋳物師の名を刻んだ銘文が見られ、当時の彼らの活躍がうかがえます。

また彼らが作る鍋は、当時「河内鍋」として知られ、高級品の地位を築いて、京の都でも珍重されていました。その技術力が全国に知られると、各地へと出かけていくことが多くなり、次第に河内国を離れて地方に土着し、鋳物技術を伝えたと言われています。鎌倉に幕府ができた時には、丹治姓の鋳物師が移住をし、その一人、丹治久友は、鎌倉大仏の名で知られる高徳院の大仏の鋳造に参加しました。また、港を中心とした海上輸送を行うために、堺へ移住し、堺の金属加工に大きな影響を与えた鋳物師たちもいました。

近年の発掘調査で、8世紀代の鋳造遺構や13世紀代の梵鐘鋳造遺構などが相次いで発見されるなど、作品や伝承、記録などでしか知ることができなかった河内鋳物師の活躍の姿が、より具体的に明らかになってきています。

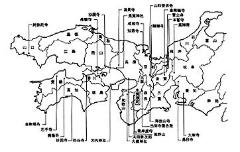

河内鋳物師の作品分布図

河内鋳物師の作品分布図