秋の火災予防運動

更新日:2025年11月6日

11月9日から15日まで『秋の火災予防運動』を実施します!

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災の発生を防止し、死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として、本運動を実施します。

期間中、消防局では以下の項目に重点を置き、火災予防の徹底を図ります。

重点推進項目

(1)地震火災対策の推進

・感震ブレーカーの普及促進

(2)住宅火災対策の推進

・住宅用火災警報器・住宅用消火器・防炎物品等の普及促進

・電気火災・リチウムイオン電池火災の予防広報

死者が発生した火災の原因は?

消防局管内における過去10年間の住宅火災による総死者数は61人(放火による自殺者を除く)で、火災原因別に見ると、「ストーブ」が最も多く約25%、次いで「電気関係」 が約23%、「たばこ」が約13%となっています。

特にストーブ火災では、電気ストーブでの火災によりお亡くなりになられた方が11人(約73%)、石油ストーブが3人(20%)、ガスストーブが1人(約7%)となっています。

こうした住宅火災では、就寝中などの逃げ遅れにより多くの死者が発生しています。

過去10年間における死者が発生した住宅火災の原因

火災から命を守るために

令和6年中の火災件数 は212件でした。火災種別では「建物火災」が156件と最も多く 、全体の約74%を占めています。その中でも住宅火災が 83件発生しました。

火災から命を守るために、日頃から以下のポイントに注意しましょう。

住宅防火いのちを守る10のポイント(4つの習慣・6つの対策)

4つの習慣

・寝たばこは絶対にしない、させない。

・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

・こんろを使うときは火のそばを離れない。

・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

6つの対策

・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

・火災の早期発見のために、『住宅用火災警報器』を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、『防炎品』を使用する。

・火災を小さいうちに消すために、『消火器等』を設置し、使い方を確認しておく。

・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

地震火災に注意

地震による家屋の倒壊や家具の転倒により、ガス管や電気配線が破損したり、ストーブなどの暖房器具に可燃物が接触することにより火災が発生することがあります。

また、電気ストーブなど電化製品を使用中に地震が発生し、停電により電気が切れるとその場では火災が発生しませんが、停電復旧後の再通電により火災が発生する恐れもあります。これらの火災を防ぐのに有効なのが『感震ブレーカー』です。感震ブレーカーは、強い揺れを感知すると電気を自動で遮断し、不要な通電を防ぐことで、災害後の電気火災を有効に防止することができます。

日頃から災害に備え、あなたと家族を守りましょう!

地震火災を防ごう

感震ブレーカーを設置しましょう!

もしもの火災に備えましょう

住宅用火災警報器により火災を発見することができれば、避難、119番通報、初期消火を早期に実施できます。お住まいの部屋に設置されている住宅用火災警報器が正常に作動するか点検をしましょう。

また火災発生時、消火器を安全に使用することができれば、火災の被害を最小限に抑えることができます。他にも防炎品のカーテンやじゅうたんを使用するなど、もしもの火災に備えて確認しましょう。

住宅用火災警報器

消火器の使用方法

防炎座布団燃焼実験映像

防炎品について(総務省消防庁リンク)

電気ストーブの火災に注意

布団が電気ストーブに接触している様子

布団が電気ストーブに接触している様子

日に日に寒くなり、朝晩の冷え込みも厳しくなってきました。暖房器具の使用が増えるこれからの時季、取扱いには十分注意してください。

就寝時に電気ストーブをつけたままにすると、寝返り等により、知らないうちに電気ストーブと布団が接触し、火災になる恐れがあります。特に電気ストーブには火がないので安全と思っている方も多いと思いますが、布団が接触すると燃えてしまうので注意が必要です。

ストーブの周囲に燃えやすいものを置かないことや、ストーブをつけたまま就寝しないこと、ストーブの上で洗濯物を干さないことなど、今一度火災予防に努めましょう。

ストーブによる火災を防ごう

電気火災に注意

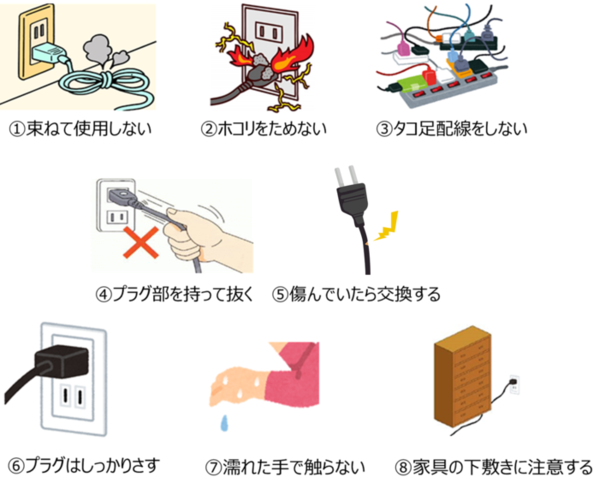

電気火災は普段気に留めていない箇所から突然発生することが多いです。そのためコンセントやプラグに埃や湿気が溜まっていないか、電気コードが傷ついていないか、束ねたり家具等の下敷きになっていないか、たこ足配線になっていないか等危険箇所を定期的に確認する必要があります。

また最近リチウムイオン電池による火災が多発しています。リチウムイオン電池は、小型かつ高出力であることからスマートフォンやスマートウォッチ、モバイルバッテリー等、身近な電化製品に数多く使用されています。しかし、誤った使用方法、高温下における車内放置、落下等の衝撃、電池の経年劣化等により、発火や爆発の危険があります。充電が最後までできなくなったり、充電中の異常発熱や膨張、焦げ臭いにおいを感じたら、すぐに使用を中止し、処分方法については下記窓口までご相談ください。

安全にリチウムイオン電池を取り扱い、あなたと家族の命を守りましょう!

【堺市】堺市家庭ごみ受付センター

TEL: 0120-00-8400(固定電話)/TEL:06-6485-5048(携帯電話)

【高石市】高石市役所土木部環境政策課環境衛生係 TEL:072-275-6834

【大阪狭山市】大阪狭山市役所市民生活部生活環境グループ TEL:072-367-7953

~電気火災を防ぐ8つの注意ポイント~

~電気火災を防ぐ8つの注意ポイント~

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ