地震火災を防ごう

更新日:2025年11月25日

堺市では、「上町断層帯地震」や「南海トラフ地震」の発生が危惧されています。

地震の発生を防ぐことはできませんが、被害の拡大を抑えることは可能です。

もしもの時に備えて、確認してください。

地震火災について

大規模地震発生時には、同時多発的に火災が発生するおそれがあるため、消防力が不足し、住宅密集地などでは大規模な火災につながる危険性が高くなります。

地震火災を防ぐポイント

事前の対策

- 住まいの耐震性を確保する

- 家具等の転倒防止対策(固定)を行う

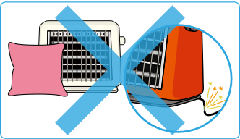

- ストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かない

- 住宅用消火器等を設置し、使用方法について確認する

- 住宅用火災警報器(連動型住宅用火災警報器などの付加的な機能を併せ持つ機器)を設置する

- 地震直後の行動について平時から玄関等に表示し、避難時に確認できるようにする

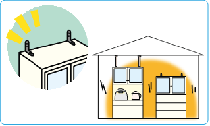

- 感震ブレーカーを設置する 総務省消防庁リーフレット「地震による電気火災対策を」(PDF:461KB)

地震直後の行動

- 停電中は電化製品のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜く

- 石油ストーブやファンヒーターからの油漏れの有無を確認する

- 避難する時はブレーカーをおとす

地震からしばらくして(電気やガスの復旧、避難からもどったら)

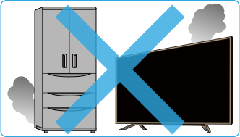

- ガス機器、電気製品及び石油器具の使用を再開する時は、漏水等により電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、充分に安全を確認してから電気機器を使用する

- 再通電後は、しばらく電化製品に異常(煙、におい)がないか注意を払う

- 煙発生等の異常を発見した際は、直ちにブレーカーを落とし、消防期機関に連絡する(壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長時間経過した後、火災に至る場合があります。)

日頃からの対策

- 自分の地域での地震火災等による影響を把握する

- 消防団や自主防災組織等へ参加する

- 地域の防災訓練へ参加するなどし、発生時の対応要領の習熟を図る

リーフレット(地震火災を防ぐポイント~地震火災対策きちんと出来ていますか?~(PDF:673KB)

地震火災を防ぐポイントをまとめたリーフレットを公開していますので、ご家庭や地域で地震火災対策を確認するときにご活用ください。

火災予防啓発映像

総務省消防庁では、広く国民に地震発生時における出火防止対策等を周知するため、火災予防啓発映像を作成しホームページで公開していますので、是非ご覧ください。

地震火災発生のメカニズム等を過去の事例をもとに紹介し、対策例として、家具等の転倒防止措置、感震ブレーカーの設置、安全装置付きの暖房器具の使用など、日常での地震火災対策について周知。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ