堺市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

更新日:2024年12月2日

この規定は、堺市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準(平成28年制定。以下「第1号事業算定基準」という。)第3条の規定に基づき、第1号事業算定基準の制定に伴う実施上の留意事項について定めるものとする。

第一 届出手続の運用

1 届出の受理

(1) 届出書類の受取り

第1号事業者は、統一的な届出様式及び添付書類により、サービス種類ごとの一件書類を提出すること(ただし、同一の敷地内において複数種類のサービスを行うときは一括提出も可とする。)。

(2) 要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を求める。この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くてもおおむね1月以内とする(指定事業者側の補正に要する時間は除く。)。

(3) 届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場合は、不受理として一件書類を返戻する。

(4) 国保連合会等への通知

届出を受理した場合は、その旨を国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に通知する。

(5) 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や地域包括支援センターに対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

ただし、令和6年4月から算定を開始する加算等の届出については、前記にかかわらず、同年4月1日以前になされていれば足りるものとする。

2 届出事項の公開

届出事項については堺市において閲覧に供するほか、事業者においても利用料に係る情報として事業所内で掲示すること。

3 届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行う。

4 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い

(1) 事後調査等により、届出時点において要件に合致してないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の取消しを行う。この場合、取消しによって当該届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体が無効となるものである。当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処する。

(2) また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講ずる。

5 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処する。

6 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還

4又は5により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった第1号事業支給費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、事業所において保存しておくこと。

第二 指定第1号事業支給費単位数表に関する事項

1 通則

(1) 算定上における端数処理について

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点下の端数処理(四捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改訂する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)附則第12条に規定する単位数の計算を行う場合も、少数点以下の端数処理(四捨五入)を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が1単位に満たない場合は、1単位に切り上げて算定する。

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数(整数値)である。

(2) サービス種類相互の算定関係について

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第8項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護又は同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間については、第1号事業支給費は算定しないものであること。ただし、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対して指定第1号事業を利用させることは差し支えないものである。

(3) 退所日等における訪問型サービス費等の算定について

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)について、訪問型サービス費等は別に算定できるが、介護予防短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所(退院日)に通所型サービスを機械的に組み込むことは適正でない。なお、入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問型サービス等は別に算定できる。ただし、入所(入院)前に通所型サービスを機械的に組み込むことは適正ではない。

(4) 同一時間帯に複数種類の第1号事業を利用した場合の取扱いについて

利用者は同一時間帯にひとつの第1号事業を利用することを原則とする。

(5) 複数の要支援者等がいる世帯において同一時間帯に訪問型サービスを利用した場合の取扱いについて

それぞれに標準的な所要時間を見込んで介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画(第一号介護予防支援事業による支援により作成される計画を含む。)を含む。)に位置づける。また、要介護者と要支援者等がいる世帯において同一時間帯に訪問介護及び介護予防訪問サービスを利用した場合も同様に取り扱うこと。

(6) 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について

介護予防訪問サービスは、要支援者等の居宅以外で行われるものは算定できない。

(7) 常勤換算方法及び常勤の具体的な取り扱いについて

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、(1)及び(2)のとおりとすること。

(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置(以下「母性健康管理措置」という。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第23条第1項、同条第3項又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置(以下「育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)が講じられている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、1として取り扱うことを可能とする。

(2) 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業、母性健康管理措置、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。

(8) 文書の取扱いについて

(1) 電磁的記録について

第1号事業者及びサービスの提供に当たる者(以下この(8)において「事業者等」という。)は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができる。

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。

a 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子機器に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルに保存する方法

b 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

ハ その他、堺市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「第1号事業運営基準」という。)第68条第1項において電磁的記録により行うことができるとされているものに類するものは、イ及びロに準じた方法によること。

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

(2) 電磁的方法について

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。

イ 電磁的方法による交付は、第1号事業運営基準第8条第2項から第6項までの規定に準じた方法によること。

ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。

ニ その他、第1号事業運営基準第68条第1項において、電磁的方法によることができるとされているものに類するものは、イからハまでに準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

(3) その他

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り扱うものとすること。この場合において、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすることとし、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとすること。

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書類等を求めないものとすること。

(9) 令和6年4月から5月までの取扱い

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善3加算」という。)の一本化は令和6年6月から施行されるところ、同年4月から5月までの間の処遇改善3加算の内容については、別途通知(「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。

2 介護予防訪問サービス費

(1) 指定介護予防訪問サービスの意義について

指定介護予防訪問サービスは、第1号事業運営基準第4条に定めるとおり、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものである。このため、訪問型サービスについては、指定訪問介護の「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」の区分を一本化した区分を定めることとする。

なお、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合の単位数(以下この号において「通院等乗降介助」という。)は算定しないこととし、通院等乗降介助以外のサービスの範囲については、訪問介護と同じ取扱いとする。

(2) 月当たりの定額払いによる場合の介護予防訪問サービス費の支給区分

介護予防訪問サービス費については、月当たりの定額払い又は利用一回ごとの出来高払いによることとし、このうち、月当たりの定額払いの算定に関する取扱いは次に定めるところによる。

・あらかじめ、地域包括支援センター等による適切なアセスメントにより作成された介護予防サービス・支援計画において、サービス担当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案して、標準的に想定される一週当たりのサービス提供頻度に基づき、介護予防訪問サービス費イ(1)から(3)までの各区分(以下この(2)において「支給区分」という。)を位置付けること。

・その際、1回当たりのサービス提供時間については、介護予防サービス・支援計画において設定された生活機能向上に係る目標の達成状況に応じて必要な程度の量を介護予防訪問サービス事業者が作成する介護予防訪問サービス計画に位置付けること。なお、サービス提供の時間や回数については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであって、当初の介護予防訪問サービス計画における設定に必ずしも拘束されるべきものではなく、目標が達成された場合は、新たな課題に対する目標を設定し改善に努めること。

・こうしたサービス提供の程度の変更に際しては、介護予防サービス・支援計画との関係を十分に考慮し、地域包括支援センター等と十分な連携を取ること。利用者の状態像の改善に伴って、当初の支給区分において想定されているよりも少ないサービス提供になること、又はその逆に、傷病等で利用者の状態が悪化することによって、当初の支給区分において想定された以上に多くのサービス提供になることがあり得るが、その場合であっても「月単位定額報酬」の性格上、月の途中での支給区分の変更は不要である。なお、この場合にあっては、翌月の支給区分については、利用者の新たな状態や新たに設定した目標に応じた区分によるケアプラン等及び介護予防訪問サービス計画が定められることとなる。

(3) 高齢者虐待防止措置未実施減算について

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、第1号事業運営基準第39条(第1号事業運営基準第61条において準用する場合を含む。)に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

(4) 業務継続計画未策定減算について

業務継続計画未策定減算については、第1号事業運営基準第29条(第1号事業運営基準第61条において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。

なお、経過措置として、令和7年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

(5) 指定介護予防訪問サービス事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問サービス事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)等に居住する利用者に対する取扱い

(1) 同一敷地内建物等の定義

注3における「同一敷地内建物等」とは、当該指定介護予防訪問サービス事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地(当該指定介護予防訪問サービス事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。)にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の1階部分に指定介護予防訪問サービス事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。

(2) 同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)の定義

イ 「当該指定介護予防訪問サービス事業所における利用者が同一建物に20人以上居住する建物」とは、(1)に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指定介護予防訪問サービス事業所の利用者が20人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない。

ロ この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。この場合、1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。

(3) 当該減算は、指定介護予防訪問サービス事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置関係のみをもって判断することがないよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。

(同一敷地内建物等に該当しないものの例)

・同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合

・隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合

(4) (1)及び(2)のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定介護予防訪問サービス事業所の指定介護予防訪問サービス事業者と異なる場合であっても該当するものであること。

(5) 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定介護予防訪問サービス事業所の利用者が50人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものである。

ロ この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。この場合、1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該 月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。

(6) 指定介護予防訪問サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定介護予防訪問サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。以下同じ。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合について

イ 判定期間と減算適用期間 指定介護予防訪問サービス事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所における指定介護予防訪問サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定介護予防訪問サービスのすべてについて減算を適用する。

a 判定期間が前期(3月1日から8月31日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。

b 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月 30日までとする。

なお、令和6年度については、aの判定期間を4月1日から9月30日、減算適用期間を11月1日から3月31日までとし、b の判定期間を10月1日から2月末日、減算適用期間を令和7年度の4月1日から9月30日までとする。

ロ 判定方法

事業所ごとに、当該事業所における判定期間に指定介護予防訪問サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算する。(具体的な計算式)事業所ごとに、次の計算式により計算し、90%以上である場合に減算(当該事業所における判定期間に指定介護予防訪問サービスを提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に指定介護予防訪問サービスを提供した利用者数(利用実人員))

ハ 算定手続

判定期間が前期の場合については9月 15 日までに、判定期間が後期の場合については3月15日までに、同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定介護予防訪問サービス事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果90%以上である場合については当該書類を都道府県知事に提出することとする。なお、90%以上でなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存する必要がある。

a 判定期間における指定介護予防訪問サービスを提供した利用者の総数(利用実15人員)

b 同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)

c ロの算定方法で計算した割合

d ロの算定方法で計算した割合が90%以上である場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

ニ 正当な理由の範囲

ハで判定した割合が90%以上である場合には、90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。

a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。

b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合

c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合

(6) 他のサービスとの関係

介護予防訪問サービス費は、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、算定できないものである。

なお、同一月に介護予防訪問サービスと担い手登録型訪問サービスとを利用することは可能であるが、介護予防訪問サービスも担い手登録型訪問サービスもそれぞれ1週当たりのサービス提供回数が3回まで(要支援1の者にあっては2回まで)と限定されていることから、介護予防訪問サービスと担い手登録型訪問サービスとの1週当たりのサービス提供回数の合計は3回まで(要支援1の者にあっては2回まで)とする。また、サービス提供回数は、地域包括支援センターによる適切なアセスメントとサービス担当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案して1月を通じて位置づけられたものであるため、例えば、月の第1週目と第3週目とに介護予防訪問サービスを位置づけ、月の第2週目と第4週目とに担い手登録型訪問サービスを位置付けての利用はできないものである。

(7) 共生型介護予防訪問サービスの所定単位数等の取扱い

(1) 障害福祉制度の指定居宅介護事業所が、要支援高齢者に対し介護予防訪問サービスを提供する場合

イ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級又は旧2級課程修了者及び居宅介護職員初任者研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。) が介護予防訪問サービスを提供する場合は、所定単位数を算定すること。

ロ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条の23の第1項に規定する3級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)、実務経験を有する者(平成18年3月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認められる旨の証明書の交付を受けたものをいう。)及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修又は知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を含む。)が訪問介護(通院・外出介助(通院等乗降介助を含む。)に限る。)を提供する場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定すること。

ハ 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)が介護予防訪問サービスを提供する場合(早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、一時的に人材確保の観点から堺市がやむを得ないと認める場合に限る。)は、所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定すること。

(2) 障害福祉制度の指定重度訪問介護事業所が、要介護高齢者に対し介護予防訪問サービスを提供する場合は、所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定すること。

(3) 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者及び重度訪問介護従業者養成研修課程修了者等による共生型介護予防訪問サービスの取扱い

(1)イ以外の者については、65歳に達した日の前日において、これらの研修課程修了者に係る指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所において、指定居宅介護又は指定重度訪問介護を利用していた高齢障害者に対してのみ、サービスを提供できることとする。すなわち、新規の要支援高齢者へのサービス提供はできないこと。

(8) 初回加算について

(1) 本加算は、利用者が過去2月間(暦月)に、当該指定介護予防訪問サービス事業所から指定介護予防訪問サービスの提供を受けていない場合に算定されるものである。

(2) サービス提供責任者が、指定介護予防訪問サービスに同行した場合については、第1号事業運営基準第19条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、指定介護予防訪問サービスに要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。

(9) 生活機能向上連携加算について

(1) 生活機能向上連携加算(2)について

イ 「生活機能の向上を目的とした介護予防訪問サービス計画」とは、利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、単に訪問介護員等が介助等を行うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、訪問介護員等が提供する介護予防訪問サービスの内容を定めたものでなければならない。

ロ イの介護予防訪問サービス計画の作成に当たっては、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、認可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心として半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)を行う理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下2において「理学療法士等」という。)が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する又は当該理学療法士等及びサービス提供責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンファレンスを行い、当該利用者のADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等)及びIADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)に関する利用者の状況につき、理学療法士等とサービス提供責任者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価(以下「生活機能アセスメント」という。)を行うものとする。

カンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で、サービス提供責任者及び理学療法士等により実施されるもので差し支えない。さらに、この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。

ハ イの介護予防訪問サービス計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。

a 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容

b 生活機能アセスメントの結果に基づき、aの内容について定めた3月を目途とする達成

目標

c bの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標

d b及びcの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容

ニ ハのb及びcの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する地域包括支援センターの意見も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作(立位又は座位の保持等)の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。

ホ イの介護予防訪問サービス計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う介護予防訪問サービスの具体的な内容は、例えば次のようなものが考えられること。

転倒の不安から閉じこもりがちになり、次第に生活機能が低下し家事の遂行が困難となった利用者に対し、介護予防訪問サービスにおいて「浴室とトイレの掃除を週1回、自分で行うことができること」を達成目標に設定した場合。

(1月目)利用者が、週に1回、浴室の床掃除とトイレの床掃除を行うことを目標にする。訪問介護員等は、利用者が安全に浴室とトイレの床掃除を行うことができるよう見守りを主体とした対応を行いつつ、利用者が1人で困難な部分について支援を行う。次に、掃除終了後に、床掃除に必要なしゃがみこむ動作や床からの立ち上がり動作を安定して行うことができるよう反復練習や体操の時間を設け、利用者と一緒に行う。

(2月目)利用者が、浴室の床と浴槽をそれぞれ隔週で、かつトイレの床及び便器を週に1回行うことを目標にする。訪問介護員等は、見守りを主体とした対応を行いつつ、利用者が1人で困難な部分について支援を行う。併せて、前月に引き続き、掃除の動作に必要な体操を利用者と一緒に行う。

(3月目)利用者が、週に1回、浴室の床及び浴槽、トイレの床及び便器の掃除を行うことを目標とする。訪問介護員等は、見守りを主体とした対応を行う。併せて、当初から実施している体操を引き続き利用者と一緒に行う。さらに、4月目以降から、見守りを必要とせずに安全に行うことを想定して、注意が必要な点や工夫等についてわかりやすく記載したものを壁に掲示する等の準備を行う。(例えば、手が届きにくくバランスを崩しやすい箇所やその際の動作上の注意点等)

なお、利用者の動作の安定に伴い、見守りの度合いは低減するため、他の援助内容を並行して行うことも可能である。(例えば、2月目以降は、利用者が掃除を行っている間に、訪問介護員は動作の見守りと並行して調理等を行う等。)

また、利用者の状況に応じて簡単な動作から複雑な動作へと適切な段階づけを行い、それぞれの動作を安全に行うために必要な体操等を行うことにより、利用者が確実に動作を行うことができるよう支援すること。(例えば、浴槽の縁をまたぐ動作を安全に行うために、片足立ちバランスや姿勢保持に必要な筋力強化の体操を取り入れる等。)

また、期間を通じて、利用者が達成感を得られるよう、訪問介護員等と共に記録する日誌の作成や本人が毎日行う体操メニューを理学療法士等と共同して用意し、本人との会話や日誌を通じて把握するとともに、利用者の変化をフィードバックしながら、定着に向けて利用者の意欲が高まるようはたらきかけること。

ヘ 本加算はロの評価に基づき、イの介護予防訪問サービス計画に基づき提供された初回の指定介護予防訪問サービスの提供日が属する月以降3月を限度として算定されるものであり、3月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に基づき介護予防訪問サービス計画を見直す必要があること。なお、当該3月の間に利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーション等の提供が終了した場合であっても、3月間は本加算の算定が可能であること。

ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た上で、利用者のADL及びIADLの改善状況及びハのbの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。

(2) 生活機能向上連携加算(1)について

イ 生活機能向上連携加算(1)については、(1)ロ、ヘ及びトを除き、(1)を適用する。本加算は、理学療法士等が自宅を訪問せずにADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握した上でサービス提供責任者に助言を行い、サービス提供責任者が、助言に基づき(1)イの介護予防訪問サービス計画を作成(変更)するとともに、計画作成から3月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。

a (1)イの介護予防訪問サービス計画の作成に当たっては、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は、指定介護予防訪問サービス事業所のサービス提供責任者と連携してICTを活用した動画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、当該指定介護予防訪問サービス事業所のサービス提供責任者に助言を行うこと。なお、ICTを活用した動画やテレビ電話装置等を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする。

b 当該指定介護予防訪問サービス事業所のサービス提供責任者は、aの助言に基づき、生活機能アセスメントを行った上で、(1)イの介護予防訪問サービス計画の作成を行うこと。なお、(1)イの介護予防訪問サービス計画には、aの助言の内容を記載すること。

c 本加算は、(1)イの介護予防訪問サービス計画に基づき指定介護予防訪問サービスを提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、aの助言に基づき介護予防訪問サービス計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により介護予防訪問サービス計画を見直した場合を除き、(1)イの介護予防訪問サービス計画に基づき指定介護予防訪問サービスを提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。

d 計画作成から3月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及びの理学療法士等に報告すること。なお、再度aの助言に基づき介護予防訪問サービス計画を見直した場合には、本加算の算定が可能である。

(10) 口腔連携強化加算について

(1) 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

(2) 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における歯科医療機関(以下「連携歯科医療機関」という。)の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。

(3) 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関及び当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式6等により提供すること。

(4) 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提供を行うこと。

(5) 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。

イ 開口の状態

ロ 歯の汚れの有無

ハ 舌の汚れの有無

ニ 歯肉の腫れ、出血の有無

ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態

ヘ むせの有無

ト ぶくぶくうがいの状態

チ 食物のため込み、残留の有無

(6) 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)及び「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)等を参考にすること。

(7) 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。

(8) 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。

(11) 介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。

(12) 支給限度額の取扱いについて

注8により算定する場合であっても、支給限度基準額の算定にあたっては、減算する前の所定単位数を用いることにする。

(13) その他の取扱い

前記以外の基本的な取扱いについては、訪問介護の取扱方針に従うこと。

なお、通院等乗降介助については、算定されない。

3 介護予防通所サービス費

(1) 通所型サービスの意義について

指定介護予防通所サービスの基本報酬においては、入浴介助及び運動器機能向上サービスの実施に係る費用が包括評価されているところであり、指定介護予防通所サービスは、基準告示第47 条に定めるとおり、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものであることを踏まえ、サービスの実施に当たっては以下の点に留意すること。

(1) 入浴介助は、利用者自身で又は家族等の介助によって入浴ができるようになることを目的として行うこと。この際、利用者の状態や、当該利用者が日頃利用する浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を確認し、これを踏まえて、利用者が日頃利用する浴室に近い環境で行うことが望ましい。

(2) 運動器機能向上サービス(利用者の運動器の機能向上を目的として個別に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められるものをいう。)は、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、かつ、機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)を1人以上配置し、国内外の文献等において介護予防の観点から有効性が確認されている手法等を用いて行うこと。

(2) 高齢者虐待防止措置未実施減算について

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、第1号事業運営基準第39条(第1号事業運営基準第61条において準用する場合を含む。)に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

(3) 業務継続計画未策定減算について

業務継続計画未策定減算については、第1号事業運営基準39条に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。

なお、経過措置として、令和7年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

(4) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について

(1) 当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定員超過利用に対し、第1号事業支給費の減額を行うこととし、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしたところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。

(2) この場合の利用者の数は、1月間(暦月)の利用者の数の平均を用いる。この場合、1月間の利用者の数の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。

(3) 利用者の数が、注3(1)に該当することとなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全員について、所定単位数が注3に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。

(4) 定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解消を行うよう指導する。当該指導に従わず、定員超過利用が2月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討する。

(5) 災害、虐待の受入れ等やむを得ない場合については定員超過利用を認めるものであるが、その場合は、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。

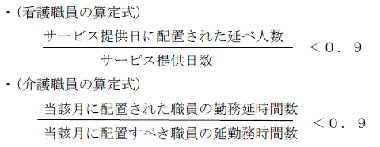

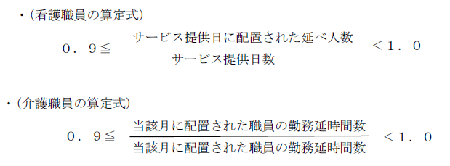

(5) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について

(1) 当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、第1号事業支給費の減額を行うこととし、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。

(2) 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。

イ 看護職員の数は、1月間の職員の数の平均を用いる。この場合、1月間の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。

ロ 介護職員の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数。この場合、1月間の勤務延時間数は、配置された職員の1月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。

ハ 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が減算される。

ニ 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。

(3) 著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導する。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討する。

(6) 若年性認知症利用者受入加算について

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。

(7) 指定介護予防通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に対し指定介護予防通所サービスを行う場合について

(1) 同一建物の定義

注6における「同一建物」とは、当該指定介護予防通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に指定介護予防通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定介護予防通所介護事業所の指定介護予防通所介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。

(2) なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して一月を通じて当該サービスを提供する日ごとに送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならない。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ違物の構造上自力での通所が困難である者に対し、2人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定介護予防通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。ただし、この場合、2人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介 護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所介護計画に記載すること。また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。

(8) 送迎を行わない場合の減算について

利用者が自ら指定介護予防通所サービス事業所に通う場合、利用者の家族等が指定介護予防通所サービス事業所への送迎を行う場合など、当該指定介護予防通所サービス事業所の従業者が利用者の居宅と指定介護予防通所サービス事業所との間の送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注9の減算の対象となっている場合には、当該減算において送迎コストにかかる評価を既に行っていることから、本減算の対象とはならない。なお、送迎は、外部委託を行うことが可能であり、この場合、送迎を行わない場合の減算の適用はなく、委託費の額は送迎を行わない場合の減算の額を踏まえて、指定介護予防通所サービス事業者と委託先との間の契約に基づき決定するものであること。この他、総合事業の実施主体としての市が、地域全体で高齢者の移動手段を確保するという視点に立ち、指定介護予防通所サービス事業所の利用者の送迎を、地域の交通事業者等(社会福祉協議会、NPO法人、農業協同組合、労働者協同組合、法人格を有する地域運営組織等を含む。)による通所型サービス・活動Aとして委託することや、地域住民の互助活動による訪問型サービス・活動B及びD並びに一般介護予防事業として補助することにより、指定介護予防通所サービス事業者以外の者に担わせることも想定されるが、この場合は、指定介護予防通所サービス事業者が送迎を実施していないため、当然に本減算が適用される。なお、市町村が、送迎を指定介護予防通所サービス事業者以外の者に担わせる場合は、安全管理体制の確保に努めるとともに、事故発生時の対応等について適切に定めておくこと。

(9) 他のサービスとの関係

介護予防通所サービス費は、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、算定できないものである。

なお、要支援2の者にあっては、同一月に介護予防通所サービスと担い手登録型通所サービスとを利用することは可能であるが、介護予防通所サービスも担い手登録型通所サービスもそれぞれ1週当たりのサービス提供回数が2回までと限定されていることから、介護予防通所サービスと担い手登録型通所サービスとの1週当たりのサービス提供回数の合計は2回までとする。また、サービス提供回数は、地域包括支援センターによる適切なアセスメントとサービス担当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案して1月を通じて位置づけられたものであるため、例えば、月の第1週目と第3週目とに介護予防通所サービスを位置づけ、月の第2週目と第4週目とに担い手登録型通所サービスを位置付けての利用はできないものである。

(10) 生活機能向上グループ活動加算の取扱いについて

生活機能向上グループ活動加算は、自立した日常生活を営むための共通の課題を有する利用者に対し、生活機能の向上を目的とした活動をグループで行った場合に算定できる。また、集団的に行われるレクリエーションや創作活動等の機能訓練を実施した場合には算定できないこと。なお、当該加算を算定する場合は、次の(1)から(3)までを満たすことが必要である。

(1) 生活機能向上グループ活動の準備

ア 利用者自らが日常生活上の課題に応じて活動を選択できるよう、次に掲げる活動項目を参考に、日常生活に直結した活動項目を複数準備し、時間割を組むこと。

(活動項目の例)

家事関連活動

衣:洗濯機・アイロン・ミシン等の操作、衣服の手入れ(ボタンつけ等)等

食:献立作り、買い出し、調理家電(電子レンジ、クッキングヒーター、電気ポット等)・

調理器具(包丁、キッチン鋏、皮むき器等)の操作、調理(炊飯、総菜、行事食等)、

パン作り等

住:日曜大工、掃除道具(掃除機、モップ等)の操作、ガーデニング等

通信・記録関連活動

機器操作(携帯電話操作、パソコン操作等)、記録作成(家計簿、日記、健康ノート等)

イ 1のグループの人数は6人以下とすること。

(2) 利用者ごとの日常生活上の課題の把握と達成目標の設定

介護職員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員その他の職種の者(以下「介護職員等」という。)が生活機能向上グループ活動サービスを行うに当たっては、次のアからエまでに掲げる手順により行うものとする。なお、アからエまでの手順により得られた結果は、介護予防通所サービス計画に記録すること。

ア 当該利用者が、(一)要支援状態又は第1号事業の対象(以下「要支援状態等」という。)に至った理由と経緯、(二)要支援状態等となる直前の日常生活の自立の程度と家庭内での役割の内容、(三)要支援状態等となった後に自立してできなくなったこと若しくは支障を感じるようになったこと、(四)現在の居宅における家事遂行の状況と家庭内での役割の内容、(五)近隣との交流の状況等について把握すること。把握に当たっては、当該利用者から聞き取るほか、家族や地域包括支援センター等から必要な情報を得るよう努めること。

イ アについて把握した上で、具体的な日常生活上の課題及び到達目標を当該利用者と共に設定すること。到達目標は、おおむね3月程度で達成可能な目標とし、さらに段階的に目標を達成するためにおおむね1月程度で達成可能な目標(以下「短期目標」という。)を設定すること。到達目標及び短期目標については、当該利用者の介護予防サービス計画と整合性のとれた内容とすること。

ウ 介護職員等は、当該利用者の同意を得た上で到達目標を達成するために適切な活動項目を選定すること。当該利用者の活動項目の選定に当たっては、生活意欲を引き出すなど、当該利用者が主体的に参加できるよう支援すること。

エ 生活機能向上グループ活動の(一)実施時間は、利用者の状態や活動の内容を踏まえた適切な時間とし、(二)実施頻度は1週につき1回以上行うこととし、(三)実施期間はおおむね3月以内とする。介護職員等は、(一)から(三)までについて、当該利用者に説明し、同意を得ること。

(3) 生活機能向上グループ活動の実施方法

ア 介護職員等は、予め生活機能向上グループ活動に係る計画を作成し、当該活動項目の具体的な内容、進め方及び実施上の留意点等を明らかにしておくこと。

イ 生活機能向上グループ活動は、一のグループごとに、当該生活機能向上グループ活動の実施時間を通じて1人以上の介護職員等を配置することとし、同じグループに属する利用者が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できるよう適切な支援を行うこと。

ウ 介護職員等は、当該サービスを実施した日ごとに、実施時間、実施内容、参加した利用者の人数及び氏名等を記録すること。

エ 利用者の短期目標に応じて、おおむね1月ごとに、利用者の当該短期目標の達成度と生活機能向上グループ活動における当該利用者の客観的な状況についてモニタリングを行うともに、必要に応じて、生活機能向上グループ活動に係る計画の修正を行うこと。

オ 実施期間終了後、到達目標の達成状況及び(2)のアの(三)から(五)までの状況等について確認すること。その結果、当該到達目標を達成している場合には、当該利用者に対する当該生活機能向上グループ活動を終了し、当該利用者を担当する地域包括支援センター等に報告すること。また、当該到達目標を達成していない場合には、達成できなかった理由を明らかにするとともに、当該サービスの継続の必要性について当該利用者及び地域包括支援センター等と検討すること。その上で、当該サービスを継続する場合は、適切に実施方法及び実施内容等を見直すこと。

(11) 栄養アセスメント加算について

(1) 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

(2) 当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所(栄養アセスメント加算の対象事業所に限る。)、医療機関、介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1人以上配置しているものに限る。)又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」)との連携により、管理栄養士を1人以上配置して行うものであること。

(3) 栄養アセスメントについては、3月に1回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。あわせて、利用者の体重については、1月ごとに測定すること。

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの 摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。

(4)原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。

(5)厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定(Plan)、当該決定に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善(Action)、の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

(12)栄養改善加算について

(1) 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

(2) 当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所(栄養改善加算の対象事業所に限る。)、医療機関、介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1人以上配置しているものに限る。)又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」)との連携により、管理栄養士を1人以上配置して行うものであること。

(3) 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。

イ BMIが18.5未満である者

ロ 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者

ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者

ニ 食事摂取量が不良(75%以下)である者

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。

・口腔及び摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)

・生活機能の低下の問題

・褥瘡に関する問題

・食欲の低下の問題

・閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)、(17)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)

・認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する(18)、(19)、(20)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)

・うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、2項目以上「1」に該当する者などを含む。)

(4) 栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経てなされる。

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」という。)を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護予防通所サービスにおいては、栄養ケア計画に相当する内容を介護予防通所サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。

ニ 栄養改善サービスの提供にあたり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね3月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する地域包括支援センターや主治の医師に対して情報提供すること。

ヘ 第1号事業運営基準第67条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

(5) おおむね3月ごとの評価の結果、(3)のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。

(13)口腔機能向上加算について

(1) 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

(2) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1人以上配置して行うものであること。

(3) 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、

口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において「1」以 外に該当する者

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者

(4) 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要 に応じて、地域包括支援センターを通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合

ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合

(5) 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛 生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護予防通所サービスにおいては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を介護予防通所サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごと に口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね 3月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する地域包括支援センターや主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。

ホ 第1号事業運営基準第66条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者機能を定期的に記録する必要はないものとすること。

(6) おおむね3月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言 語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者

(7) 厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出 情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成(Plan)、当該決定に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の内容の見直し・改善(Action)、の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

ただし、介護予防通所サービスにおいて口腔機能向上サービスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者等ができる限り要介護状態等にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することであることに留意すること。

(14) 一体的サービス提供加算の取扱いについて

当該加算は、運動器機能向上サービスに加えて、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを一体的に実施することにより、要支援者等の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資するサービスを効果的に提供することを目的とするものである。なお、算定に当たっては以下に留意すること。

(1) (12)及び(13)に掲げる各選択的サービスの取扱いに従い適切に実施していること。

(2) 運動器機能向上サービスに加えて、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを一体的に実施するに当たって、各選択的サービスを担当する専門の職種が相互に連携を図り、より効果的なサービスの提供方法等について検討すること。

(15) サービス提供体制強化加算の取扱いについて

(1) 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものである。

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

(2) 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。

(3) 同一の事業所において指定通所介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。

(16) 口腔・栄養スクリーニング加算について

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング(以下「口腔スクリーニング」という。)及び栄養状態のスクリーニング(以下「栄養スクリーニング」という。)は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

(2) 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実施すべきものであること。ただし、「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)」第19号の2ロに規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(2)を算定することができる。

(3) 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。

イ 口腔スクリーニング

a 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者

b 入れ歯を使っている者

c むせやすい者

ロ 栄養スクリーニング

a BMIが18.5未満である者

b 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者

c 血清アルブミン値が3.5g/dl 以下である者

d 食事摂取量が不良(75%以下)である者

(4) 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。

(5) 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること。

ただし、同(5)について、指定介護予防通所サービスにおいては、スクリーニングの結果、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも、栄養改善加算若しくは口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算の算定が可能である。

(17) 科学的介護推進体制加算について

(1) 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに算定要件を満たした場合に、当該事業者の利用者全員に対して算定できるものであること。

(2) 情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

(3) 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の対象とはならない。

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する(Plan)。

ロ サービス提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)。

ハ LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)。

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める(Action)。

(4) 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

(18) 介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。

(19) 支給限度額の取扱いについて

サービス提供体制強化加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。

(20) その他の取扱い

前記以外の基本的な取扱いについては、通所介護の取扱方針に従うこと。

4 介護予防ケアマネジメント

(1) 介護予防ケアマネジメント費

介護予防ケアマネジメント費については、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18 年厚生労働省令37号。以下「介護予防支援等基準」という。)の例により市が定める基準に基づき、介護予防支援等基準第13条第1項に規定する文書に相当する文書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者(給付管理を要しない介護予防ケアマネジメントは除く。)について、所定単位数を算定する。

(2) 高齢者虐待防止措置未実施減算について

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、介護予防支援基準第26条の2に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

(3) 業務継続計画未策定減算について

業務継続計画未策定減算については、指定介護予防支援等基準第18条の2第1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。

なお、経過措置として、令和7年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

(4) 初回加算

初回加算の算定に当たっては、新規にケアプランを作成する場合に算定する。

(5) 委託連携加算

当該加算は、指定介護予防支援事業所(地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所に限る。)が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を算定する。なお、当該委託にあたっては、当該加算を勘案した委託費の設定を行うこと。

附 則

この規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成30年10月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、令和元年10月1日から施行する。

附 則

この規定は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1この基準は、令和4年8月16日から施行する。

(適用区分)

2この基準による改正後の規定は、令和4年10月1日以後に実施される第1号事業について適用し、同日前に実施された第1号事業については、なお従前の例による。

附 則

この規定は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る