家庭でできる食中毒予防のポイント ~HACCPについて知っていますか?~

更新日:2024年8月1日

食中毒は家庭でも発生します

食中毒というと、レストランや旅館などの飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生していますし、発生する危険性がたくさん潜んでいます。

家庭でもできる、これだけは守っていただきたい予防のポイントをご紹介します。

(食中毒に関する基本的な情報については、 食中毒について知っていますか?のページもご参照ください。)

家庭での食中毒予防のポイント

家庭で調理する時は、概ねこのような流れになっていると思います。それぞれの工程でポイントを見ていきましょう。

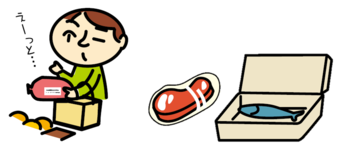

1.食品の購入

- 生鮮食品は新鮮なものを買う。

- 肉・魚はビニール袋にそれぞれ分けて包む。

- 消費期限などの表示をチェックする。

- 寄り道せずになるべく早く帰る。

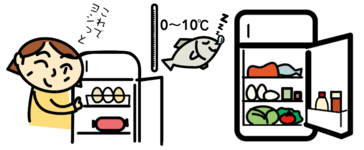

2.家庭での保存

- 持ち帰ったらすぐに冷蔵庫に入れる。

- 生ものはビニールに包んで保存する。

- 肉や魚の汁が他の食品につかないようにする。

- 冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に維持するようにし、詰め込みは7割程度にする。

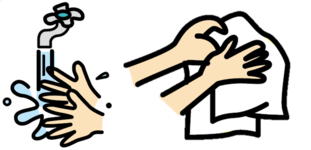

3.下準備

- 手も食材も、こまめに洗う。

- 乾いた清潔なふきん・タオルを用意する。

- 包丁、まな板、食器などは使用後すぐに洗剤と流水で洗う。

- 肉・魚・卵を扱う前後は手指を洗い、肉や魚を切ったまな板・包丁は熱湯をかけ消毒する。

- 解凍は冷蔵庫か電子レンジで行う。

- ラップ包装してある野菜やカット野菜も流水で洗う。

- ゴミはためないようにする。

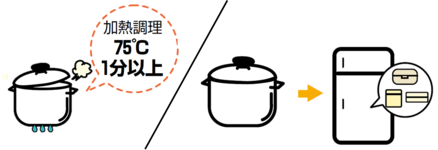

4.調理

- 食材の中心部の温度が75℃で1分間以上加熱されるように、十分火を通す。

- 調理を中断するときは冷蔵庫へ入れ、室温に放置しない。

- 電子レンジは均等に加熱されるように使う。

5.食事・片付け

- 食べる前に手を洗う。

- 冷たい料理は冷たく、温かい料理は温かく、なるべくつくりたてをいただく。

- 残った食品は清潔な食器、容器で保存する。

- 時間の経ち過ぎたものや少しでも不安のあるものは思い切って捨てる。

各工程でポイントをチェックしながら調理することが大切です

これらのポイントの中でも加熱については多くの方が気にされていると思います。実際、加熱工程は特に重要なポイント、ここができていないと危険(食中毒になる)、というポイントなのですが、これだけでは食中毒を完全に防ぐことはできません。

では、たくさんの気をつけるべきポイントをどのように守っていくか。各工程ごとにポイントをチェックしながら調理すると、気をつけるべき点が絞られて、調理する方も安心して安全な食事を作ることができるのではないでしょうか。

実は、この“重要なポイント(加熱)を管理する”、“工程ごとにポイントをチェックする”というのは、飲食店や食品工場など、あらゆる食品を提供している事業者に義務付けられている衛生管理の方法(HACCP(ハサップ))でもポイントになっている、非常に大切なことなのです。

飲食店や食品工場での衛生管理(HACCP)について

HACCP取組以前の方式

平成30年に食品衛生法が改正されましたが、それまでは条例等で決められた基準に従って衛生管理を行い、製造した製品については、最終製品の一部を抜き取って検査する、という管理方法が一般的でした。しかし、これでは全ての製品の安全を確認することはできません。

HACCP方式(現在の衛生管理)

食品衛生法の改正により、国際基準であり世界的に高く評価されている「HACCP」に沿った衛生管理が全ての食品事業者に義務付けられることになりました。

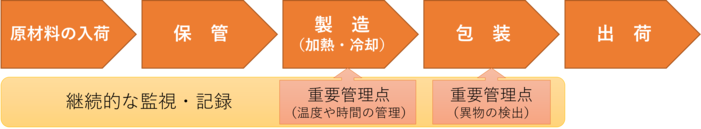

HACCP方式では、原材料の入荷から、製造、出荷までのいくつもの工程において、衛生管理をチェックします。特に重要なポイント(加熱段階など)については温度や時間などを継続的に監視し、記録を残すことで問題のある製品の出荷を未然に防ぐことができます。また、もし事故が起きても速やかに原因を特定して対応することができるようになりました。

(事業者に対しては随時、保健所が指導を行っています。事業者に義務付けられている内容について、詳しくはこちらをご参照ください。)

(参考)大阪版食の安全安心認証制度について

食の安全安心に積極的に取り組んでいる飲食店や食品製造施設、販売店を認証する制度です

大阪版食の安全安心認証マーク

- 事業者が日々行っている、基本的な衛生管理やコンプライアンス(法令遵守及び社会倫理に適合した行動)・危機管理の積極的な取組を評価し、一定水準以上にあると認められる施設を認証する制度です。

- 大阪府が指定する認証機関が認証し、認証が決定した施設には、認証機関から認証書と認証マークが交付されます。

- 認証を受けた施設では、認証マークが入口や店内などに掲示されているほか、その施設の広告やホームページ等にも掲載されます。認証マークを見て、食の安全安心に取り組んでいる店をぜひご利用ください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る