「日本と世界が出会うまち・堺 2023」プロジェクト(終了)最終事業報告

更新日:2024年1月29日

中学生・高校生が歴史に迫る「日本と世界が出会うまち・堺 2023」研究発表会を開催しました【事業報告】

事業名

「日本と世界が出会うまち・堺 2023」研究発表会

日 時

2023年11月19日(日曜)13:00~17:40

場 所

大阪大学南部陽一郎ホール(Zoomとのハイブリット開催)

参加者数

会場参加者 104人、Zoom参加者 20人

プログラム

1) 開会の挨拶、開催にあたっての連絡事項

2) 中学生・高校生10グループによる研究発表

3) 審査結果発表、表彰式、講評、閉会の挨拶

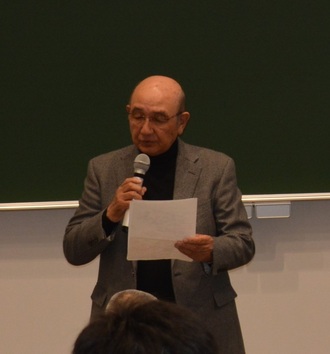

開会の挨拶 堺市博物館 須藤 健一 館長

開会の挨拶 堺市博物館 須藤健一 館長

開会の挨拶 堺市博物館 須藤健一 館長

皆さん、こんにちは。堺市博物館長の須藤と申します。今日は大阪大学をキーステーションにして、寒い中、ここに集まってくださった皆さんと、それからオンラインで参加してくださった方々と発表会を開くことになりました。100人を超える参加者だと聞いております。最後まで、よろしくお願いいたします。

さて、今日研究発表をされるグループの皆さんは、この春からテーマを決めて枠組みを作って内容を固めて、8月の事前相談会で概要を発表してくださいました。ここで多くの先生方からアドバイスをいただき、今日に向けて見て歩いて考え、グループで議論して、新しい発見があったのではないでしょうか。その結果、今までとは違う考え方でもって発表してくださるグループもあるのではないでしょうか。

今、私はワクワクして皆さんの発表を楽しみにしています。自分たちでデータを集めて分析して、自分たちで考えを出し合って、教科書で学ぶこととは違う、自分たちのオリジナルの発表があると期待しています。これから皆さんが勉強していくうえで、とても強い自信になると思いますので、堂々と発表してください。楽しみにしております。

中学生・高校生10グループによる研究発表

研究発表会 実施状況

研究発表会 実施状況

中学生4グループ 雲雀丘学園中学校1、帝塚山学院中学校2、関西大学中等部1

高校生6グループ 金蘭千里高等学校、関西大学高等部、帝塚山学院高等学校、

大阪府立高津高等学校、桃山学院高等学校、大阪緑涼高等学校各1

【添付資料】当日配布資料(PDF)

審査結果発表

審査は次の3人の審査員により行いました。

◆秋田 茂 大阪大学教授(審査委員長)

◆後藤 敦史 京都橘大学准教授

◆倉橋 昌之 堺市博物館学芸員

審査基準は次の5項目で各審査員100点満点としました。

1)堺や対象地域の歴史の取り上げ方について 20点

2)世界史や国際交流の視点について 30点

3)研究内容の深さについて 20点

4)発表の巧さについて 20点

5)総合的な評価点 10点

審査結果と各賞、各グループの講評は次のとおりでした。

◎中学生の部

〇最優秀賞(ルソン助左衛門賞)

雲雀丘学園中学校 竹岡丸

雲雀丘学園中学校 竹岡丸 発表状況

雲雀丘学園中学校 竹岡丸 発表状況

テーマ 世界にはばたけ ! 堺打刃物

講 評

堺打刃物という堺の伝統産業を本当に詳しく調べている点がまず良かったと思います。歴史的な経緯だけで

なく現在の生産についてもフィールドワークするなどした成果が発表に表れていました。さらに、新潟県三

条市など国内の主要産地との比較検討、ゾーリンゲンなど外国の主要産地との比較検討などで研究の厚みを

増していました。パワーポイントは簡易なものに仕上げて、発表者の説明や寸劇でよく理解できるようにし

たのも良かったですね。

〇優秀賞

関西大学中等部 フィールドワーク部 歴史班

テーマ バンクーバーに渡った日本人移民

講 評

丁寧な文献の調査と各地を訪れてのフィールドワークの成果がうまくかみ合った研究でした。なぜ、和歌山

県の村からカナダ・バンクーバーへ移民しなければならなかったのかという地理的経済的なプッシュ要因に

関して良く調べられていました。今年はコロナの影響でバンクーバーにはいけなかったのが残念でしたね。

今後、バンクーバー側のプル要因、なぜバンクーバーは移民に来てほしかったのかに関しても向こうへ行っ

て調査研究できればいいですね。

〇奨励賞

帝塚山学院中学校 歴史研究部 コフン・ハニワ調査隊

テーマ 古墳と埴輪

講 評

中学入試で出題された「古墳」に着目した竹でなく 「埴輪」についても調べて深みを付けた点が良かった

ですね。身近にある帝塚山古墳をはじめ堺市博物館や仁徳天皇陵古墳をフィールドワークしただけでなく、

外国の墳墓との比較もしており良かったと思います。埴輪についても生産現場である泉北丘陵も含めて考

察していました。古墳の築造や埴輪の製造に影響を及ぼした「渡来人」との関係についての考察があれば、

より良い発表になったと思います。

〇奨励賞

帝塚山学院中学校 歴史研究部 センコウセカイ 堺×世界

テーマ 堺の線香

講 評

堺の伝統産業である線香を取り上げて、さまざまな角度からの調査研究の成果をパワーポイントにきれいな

写真とともにまとめている点が優れていました。中世の海外交易の中で技法や原料が伝わってきた歴史、現

代の生産の特長など、製造現場のフィールドワークも取り入れて分かりやすく発表していたのが良かったで

すね。線香の国際的な比較や、今後の提案で、より具体的な事例提案があれば、さらに興味深いものになっ

たのではと思います。

◎高校生の部

〇最優秀賞(フランシスコ・ザビエル賞)

金蘭千里高等学校 君知りたまえ

金蘭千里高等学校 君知りたまえ 発表状況

金蘭千里高等学校 君知りたまえ 発表状況

テーマ 与謝野晶子の満蒙旅行

講 評

与謝野晶子にとって満蒙旅行がどのような意味を持つのかについて、先行研究もふまえながら、自分たちな

りの解釈をきちんと提示していたことが印象的でした。晶子の思想の変遷については解釈が分かれるところ

もありますが、自分たちなりに筋道を立てた発表はすばらしいものだったと思います。皆さんが「歴史総合」

で学んだことを、そこで終わりにせずに、さらに深めていった点にも敬意を表します。

〇優秀賞

桃山学院高等学校 安土・桃山学院時代

テーマ 南蛮漆器

講 評

南蛮漆器についての国際的な関係性について本当に詳しく研究した優れた発表でした。この研究発表会の目

的でもある日本と世界との繋がりを端的に表す南蛮漆器に着目した点が良かったのではないでしょうか。

南蛮漆器の写真もふんだんに使って視覚的にも楽しい分かりやすい発表でもありました。発表の流れもなか

なか工夫されていましたし、マリー・アントワネットという有名人物との関わりについて言及された点も良

かったですね。

〇奨励賞

関西大学高等部 フィールドワーク部 歴史班・鉄道班

テーマ 阪和線はかつて日本最速だった!? ~阪和線の知られざる歴史~

講 評

現在のJR阪和線のルーツである、1930年代に日本最速の特急を走らせた民間鉄道会社・阪和電気鉄道の歴

史に焦点をあてた着眼点が素晴らしかったですね。競合する南海電鉄との比較、「特急あじあ号」で有名な

南満州鉄道との国際的な比較、当時の面影を探るフィールドワークなど調査研究の足跡が良く反映された発

表でした。堺や和歌山、関西圏に与えた影響について、より深い考察があれば、さらに上の賞が獲得できた

のではないでしょうか。

〇奨励賞

大阪府立高津高等学校 地歴研究部+有志

テーマ 大和川の歴史と付け替え運動

講 評

大和川について、古代の国際交流の歴史や和気清麻呂の業績までたどって、この川の持つ意味について考察

していた点が良かったと思います。江戸時代の付け替え工事の経緯・概要や河内地方に与えた好影響につい

ても、詳しく調べられていました。1704年の付け替え工事後の堺の地に関する功罪両面、堺港の変化や新

田開発などについての考察が加われば、さらに良かったかと思います。

〇奨励賞

大阪緑涼高等学校 歴史研究部

テーマ 千利休の切腹の謎

講 評

千利休の切腹については、本当にいろいろな説があり、なかなか絞り込むことが難しかったかと思います。

そのため、利休の生涯や利休が大成した侘び茶について詳しい調査研究をして、それらをふまえて秀吉と

利休の価値観の衝突説を採用され発表としてまとめられたことがよく分かりました。ただ、他の説につい

ても比較検討したことが分かるようにしておけば良かったと思いますし、利休に関する説明を少しばかり

展開しすぎた点が惜しかったと思います。

◎特別賞 堺ユネスコ協会賞

帝塚山学院高等学校 歴史研究部 はらのJK てづかムシ

テーマ 阿佐井野宗瑞と医療

講 評

阿佐井野宗瑞(中世堺の医学者)については、文献史料が多くない中で、苦労しながらも丹念に研究発表

されたことにまず感激しました。発表では、宗瑞が翻刻し刊行した明版の『医書大全』を読み込みながら、

この医学書がどのように日本の医学の発展に寄与したかを、それまでの医学界の歴史もふまえて考察され

た点、さらに、「なぜ宗瑞がこの業績を残せたのか」についても、堺の当時の歴史的・国際的な状況も織

り込んで研究した点が良かったです。

審査委員長講評 大阪大学 秋田 茂 教授

審査委員長講評 大阪大学 秋田茂 教授

審査委員長講評 大阪大学 秋田茂 教授

大阪大学の秋田です。今年は、4年ぶりに対面で開催できて良かったと思います。やはり、対面での開催はインパクトがありますし、皆さんの意欲や中身が非常に明確に伝わってきました。3年間のオンライン開催でもそれなりのことはできましたが、皆さんのお顔、表情やアクションを間近に見ながら実施できて嬉しく思います。

私の率直な感想ですが、高校生の皆さんの発表もレベルが高かったのですが、中学生の皆さんのレベルの高さには驚きました。高校生の発表と遜色のない発表でした。高校に進学してからも参加される方もおられると思いますので、さらに発展を期待できると感じました。

私は世界史を研究していますので、日本と世界の繋がりということに注目しながらお聞きしました。さまざまな項目を調べて工夫をしながら、堺が持っている世界との歴史的な多様な繋がりを明らかにしていただいたと思います。欲をいえばまだまだ研究すべきことはあるかと思いますが、それは皆さんの今後の研究に期待します。

さて、高校では新しく「歴史総合」や「世界史探究」「日本史探究」という科目が始まっています。私は「歴史総合」と「世界史探究」の両方の教科書を書きました。「歴史総合」は、今日の皆さんの発表のように、日本史と世界史をいかに統合して歴史の面白さを学んでいくかを学ぶ、そして、それが今にどのように繋がっているのかも考える科目です。堺市博物館と一緒に開催しているこの研究発表会は、「歴史総合」のめざすものを実践している非常に優れた取り組みとして、全国的にも例があまりなく注目されています。ですから、今日表彰され受賞されたグループは、全国的に見てもトップであるというプライドを持ってさらに頑張ってほしいですし、ほかのグループもそんなに差がありませんので、今後の研究に励んでいただければ我々としても嬉しく思います。

我々としても学ぶことは非常に多いので、大阪大学歴史教育研究会としてもこの研究発表会をこれからも続けていきたいと考えています。これからも一緒に勉強していきましょう。

閉会の挨拶 堺市博物館 須藤 健一 館長

今日は、皆さんとともに熱気溢れる濃密な5時間を過ごすことができました。本当に素晴らしい発表ばかりでした。私は、今日の発表について、「ものづくりに関するもの」、「人の営みに関するもの」、「歴史的な出来事」、この3つに分けることができると思いました。たとえば、中学性の発表は、ものづくりが3つ、移民という人の営みが1つでした。どの発表も歴史をふまえたうえで、国際比較をする、あるいは国際的にどんな影響をあたえたかを考えるものでした。どのグループも、堺を念頭に入れてくれた発表でした。高校生の発表では、中学生以上に先行研究、文献研究にしっかりと取り組まれていました。

皆さんは、自分たちが考えたテーマをデータに基づいて調査研究され、独創的な考え方で発表にまで仕上げてくれました。今日は楽しい、しかも勉強になった5時間でした。また来年お会いできることを楽しみにしています。どうもありがとうございました。

[注]須藤館長が閉会の挨拶で指摘された講評は、各グルーブの講評の中に入れ込んで記述しました。

「日本と世界が出会うまち・堺 2023」プロジェクトの実施

堺の国際交流史などにスポットをあてた「日本と世界が出会うまち・堺 2023」プロジェクトを実施します。

このプロジェクトは、高校生・中学生を対象にして、公募形式によって堺の国際交流の歴史等を研究発表してもらう取り組みです。

堺は、さまざまな輝かしい歴史を有しています。次世代を担う若者が、日本や世界の歴史文化の中から、堺に関する歴史テーマを選んで調査研究し、その成果を発表することは、地域に根差した豊かな歴史文化に対する理解を深めるとともに、日本のみならずアジアをはじめとした世界各地との新たな架け橋となる人材育成を図ることにも繋がります。

また、高校の授業に日本史と世界史を融合した「歴史総合」が導入され、さらに自ら「問い」を設定してその答えを創造する「探求学習」の取り組みが広がる中、大阪大学歴史教育研究会や高等学校等の教育機関と堺市博物館が連携する「博学連携」の堺モデルとして、若者たちに堺の歴史文化はもとより、日本や世界の歴史についても融合的に、自ら学び、理解し、発信する楽しさを体感する貴重な機会を提供する事業であります。

さらには、堺の歴史文化を活かした都市魅力の創造の点でも有益な取り組みであると考えられることからも、これらの目的を達成するため、当プロジェクトを実施します。

なお、本プロジェクトは、当初、Zoomによるリモート発表会として開催する計画でしたが、今回は会場での対面発表を主としつつ、オンライン(Zoom使用)を併用するハイブリッド形式で開催することになりました。

プロジェクトの概要(進め方)

研究発表会の様子(対面開催時)

研究発表会の様子(対面開催時)

(1)高校生・中学生による研究発表の公募

高校生・中学生を対象として、公募形式により各校のグループを募り、堺の国際交流の歴史等に関するテーマを研究し、その成果をZoomによる発表会で披露していただきます。

但し、各高等学校・中学校からは、2グループまでの応募受付とします。

【公募期間】2023年(令和5年)5月8日(月曜)~6月30日(金曜)【公募は終了しました】

(2)「日本と世界が出会うまち・堺 2023」研究発表会(リモート発表会)

日時

2023年(令和5年)11月19日(日曜)13時~17時(時間帯は予定。)

形式

Zoomによるリモート発表会

※開催形式は、変更の可能性があります。

主催

堺市博物館

大阪大学歴史教育研究会

協力

「日本と世界が出会うまち・堺」プロジェクト研究会

高大連携歴史教育研究会

堺ユネスコ協会

NPO法人堺なんや衆

高校生・中学生のみなさん 堺の国際交流の歴史や世界遺産などに関する研究発表を公募します!! (終了しました)

対象

高校生・中学生で、3人以上のメンバーで構成されたグループ。

但し、各高等学校・中学校からは、2グループまでの応募受付とします。

研究テーマ

(1)堺の国際交流の歴史等に関する研究(時代は問いません)

【例】

◎古 代

○巨大古墳の造営に渡来人はどう関わったの?

○百舌鳥古墳群の世界文化遺産登録についてクイズで考えてみよう

◎中近世

○利休が愛した茶菓子を再現しよう!

○キリシタン音楽を聴いてみませんか?

○南蛮屏風のファッションを着てみよう!

○黄金の日日・堺の町並みをCGで再現すれば

○南蛮貿易を劇で再現すれば

◎近現代

○与謝野晶子とパリ~ロダンとの交流を探る~

○近代の堺が取り入れた西洋 など

(2)堺やあなたの町の世界遺産、無形文化遺産、記憶遺産に関する研究

※研究に関して助言を必要とされるグループには、共催団体の学芸員・教員などが相談に応じます。

また、夏休み期間中の8月26日(土曜)13時~17時(時間は予定。)、Zoomによる研究発表事前相談会を

開催し、研究発表会当日の発表順等事前の打ち合わせも行います。

発表形式

Zoomによるリモート発表会として開催します。

※開催形式は、変更の可能性があります。

11月19日(日曜)13時~17時(時間帯は予定。)で開催する「日本と世界が出会うまち・堺 2023」研究発表会で発表していただきます。

発表時間は15分前後の予定です。

顕彰

(1)参加グループには、奨励賞として堺市博物館無料招待券を差し上げます。

また、発表内容は、本プロジェクトのホームページでの配信などで紹介していきます。

(2)優秀な研究発表をしたグループには、最優秀賞などの賞状と記念品をお渡しします。

また、全参加グループに賞状(奨励賞)を差し上げます。

応募方法

下の応募用紙等をダウンロードして必要事項を記入し、堺市博物館学芸課まで電子メールへ添付して提出してください。

メールの件名には「研究発表の応募」と明記してください。

公募締切

2023年(令和5年)6月30日(金曜)

応募用紙等

【記入見本】2023年用応募用紙(エクセル版)(エクセル:43KB)

参考

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

文化観光局 歴史遺産活用部 博物館 学芸課

電話番号:072-245-6201

ファクス:072-245-6263

〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館

このページの作成担当にメールを送る