高野山詣でのみち 平安・鎌倉時代の美原

更新日:2015年4月22日

弘仁7年(816)年、弘法大師が高野山に金剛峯寺を開基すると、貴族たちの間では高野山に参詣することが流行りました。東・西・中の3つの「高野街道」が整備され、美原には中高野街道が南北に、それも上と下の2本もの街道がとおっています。平安時代後期の覚行法親王の「高野山参詣日記」には、松原の地に宿泊したことが記述にありますので、美原の地をとおって、高野山に至ったと考えられます。

この覚行法親王の求めに応じて、高野山で法要が行なわれたとき、玄信という黒山出身の僧も参加しました。やがて玄信は、金剛峯寺の第26代検校という役職に就きますが、仁安3(1168)年、金剛峯寺と大伝法院が争った事件に連座して、壱岐に流罪となってしまいます。後に許されて高野山に帰ったのですが、寺の一般大衆によって高野山を追われ、失意の内に亡くなったと伝えられています。

この頃、安芸の宮島・厳島神社に納めるお経の書写に、美原の4つの寺と松原の2つの寺の僧が従事したという記録があります。4つの寺のうち、長和寺は、小寺地区の平松寺のところにあったとも推測されていますが、他の3つの寺についてはよくわかっていません。

平安時代の末期から室町時代の初めにかけて、鉄や銅を溶かして、鍋や釜などの生活用品や梵鐘などを鋳造する「河内鋳物師」と呼ばれる鋳造技術者集団が美原の地を本拠地として、全国にその名声をとどろかせました。現在は、「鍋宮大明神」・「日本鋳物師発祥の地」の石碑が残されています。

法雲寺

法雲寺の前身は、弘法大師の創建と伝えられる長安寺で、七堂伽藍が完備した真言宗の大きな寺院でしたが、元和6(1620)年に、狭山池の堤防が決壊し、ことごとく流失して廃滅しました。

寛文11(1671)年、僧宗月が霊夢を見て、地中から観音様を掘り出し、草庵に安置して多くの人々の信仰を集めていましたが、翌年、村人とともに彗極道明禅師に来住と伽藍の建立を請い、現在の地に本山万福寺(宇治市)の様式を模して法雲寺が建立されました。

また、延宝元(1673)年、官許を得て、大宝山法雲寺と号し、全盛時代には四十八堂伽藍があり、小万福寺を思わせ、全国津々浦々の人々が帰依を受けていました。

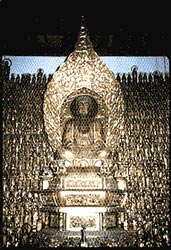

広い境内には、中国風の山門、天王殿、本堂、開山堂、鐘楼、耀先殿、方丈などがあり、本堂には、本尊である釈迦如来、脇侍の薬師、阿弥陀仏が安置され、その背後に今津浄水が寄進した木彫りの三千仏が、金色さん然と並んでいます。近くの人は、「ほんじんさん」と呼び、盂蘭盆施餓鬼法要は、「ほんじんまいり」と言われ、親しまれています。

法雲寺

法雲寺三千仏

法雲寺三千仏

ひとことコラム 弘法大師・(空海)

31歳で遣唐使として渡った中国から、密教の「真髄」を持ち帰り、真言宗の礎を築いた。弘仁7(816)年、高野山の神聖な地形に着目、嵯峨天皇より高野山を下賜され、以後、高野山の金剛峯寺を中心に布教活動を展開した。また、唐から持ち帰った当時の科学技術を駆使して、故郷讃岐に満濃池を作り、日本で最初の庶民のための学校、綜芸種智院を京都に開設するなど、社会活動にも熱心に取り組むとともに、書道でも非凡な才能を発揮、後に嵯峨天皇・橘逸勢と共に三筆と呼ばれた。承和2(835)年、高野山で入定。延喜21年(921)、醍醐天皇は空海に「弘法大師」の諡名を贈り、遺徳を讃えた。