古墳の謎7 古墳はどうやって造るの?

更新日:2018年8月4日

謎7 古墳はどうやって造るの?

仁徳天皇陵古墳を造るのに一日最大で2000人が働いて完成までに15年8カ月もかかると試算され、とても大きな土木工事であったことがうかがえます。このことからも、多くの人や、材料を調達できる人が古墳を造ることができたといえるでしょう。

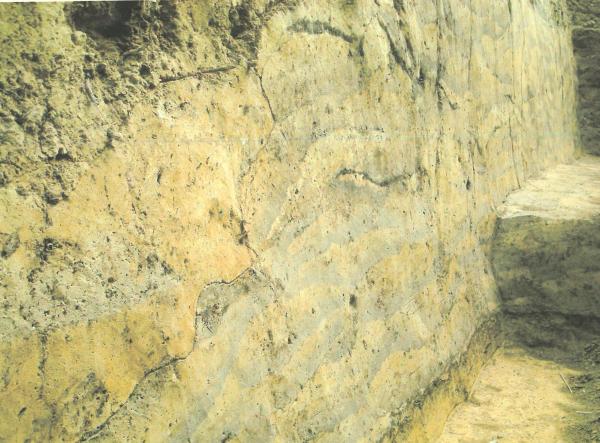

古墳を造るためには、まず古墳を造る場所を見つけて、木や草を刈り、地面を平らにします。そこに設計図を描き、外側の部分を掘り、掘った土を墳丘となる部分に盛りあげていきます。掘った部分は濠になります。墳丘は何段かに積み上げられることが多く、平にするために水などを使って水平を測っていたのではないかと考えられています。グワショウ坊古墳などでは、土が魚の鱗のように積まれている様子が見つかっており、墳丘を強くするための工夫ではないかと考えられています。

盛土が完成したら、葺石を葺いたり、埴輪を並べたりしていきます。埋葬施設を造り、埋葬をして、石室を閉じたら古墳の完成です。

ニサンザイ古墳では、古墳の完成直前か直後に架けられたと考えられる木の橋が見つかっています。棺を運ぶことも含めて、亡くなった人をお祀りするときに使われたのかもしれません。

グワショウ坊古墳 土の重なり

黄色と黒色の土がセットで積み重ねられていることが分かります(写真:堺市文化財課蔵)

黄色と黒色の土がセットで積み重ねられていることが分かります(写真:堺市文化財課蔵)

ニサンザイ古墳 木橋の痕跡

柱の痕跡が並んで見つかりました

柱の痕跡が並んで見つかりました

木の柱も見つかっています

木の柱も見つかっています

(写真:堺市文化財課蔵)

このページの作成担当

文化観光局 歴史遺産活用部 博物館 学芸課

電話番号:072-245-6201

ファクス:072-245-6263

〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館

このページの作成担当にメールを送る