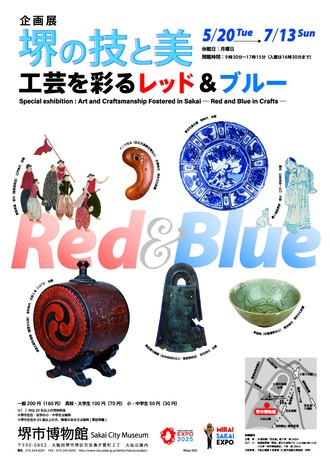

企画展「堺の技と美 工芸を彩るレッド&ブルー」<令和7年5月20日~7月13日>

更新日:2025年7月13日

【本展覧会は終了しました】

歴史をふりかえると、海沿いに発展した堺のまちでは、国内外から先進的な文化が流入し、モノづくりが活発におこなわれてきました。古代の人びとは土器や埴輪を作り、中近世には職人・商人が集住し、染織や金工などの工芸品を生産・販売しました。それらのなかには、実用にとどまらず、美しい造形を追求したものも数多くあります。

美しい造形の大事な要素として「色」が挙げられます。色はもともと自然の中にあるものですが、自然から色を抽出して人工物を彩るためには、技術と労力が必要です。人びとはいにしえから現在にいたるまで、さまざまな知識と技術、多大な労力、そしてユニークなアイディアによって人工物を着色し、多彩に色を表現してきました。

本展では、生命の根源を表し、大阪・関西万博のイメージカラーでもある赤と青の2色に注目します。とくに工芸品に表された赤と青をとりあげて見てみます。展示件数は約60件です。

会期

令和7年5月20日(火曜)~7月13日(日曜)【終了】

開館時間 午前9時30分~午後5時15分(入館は午後4時30分まで)

休館日 月曜日

観覧料

一般 200円(160円)/高校・大学生 100円(70円)/小・中学生 50円(30円)

※( )内は、20人以上の団体料金

※堺市在住・在学の小中学生は無料

※堺市在住の65歳以上の方、障害のある方は無料(要証明書)

主な展示内容

第1章 エネルギーの赤、マジカルな赤

日本では赤系の彩色には、ベンガラ・辰砂(朱)・鉛丹(丹)が顔料として、茜・紅花・蘇芳が染料として用いられました。人びとはより鮮やかな赤を求め、南蛮貿易の時代にはコチニールなどの色材が、幕末・明治時代には化学合成された赤が輸入されました。本章では、古代から近現代までの資料をもとに、さまざまな赤を展示します。

・漆塗太鼓形酒筒 室町時代・文明5年(1493) 当館蔵 【重文】

・南蛮屏風 江戸時代 当館蔵 【重美】

・メノウ勾玉(反正天皇陵古墳出土) 古墳時代 堺市文化財課蔵

・湊焼海老形向付 江戸時代~明治時代 当館蔵

・与謝野晶子歌集『太陽と薔薇』大正10 年(1921) さかい利晶の杜 与謝野晶子記念館蔵

第2章 あいまいな青、憧れの青

青色を人工的に表わすことは容易ではありませんでした。古代・中世の日本の人びとは青い器に憧れ、遠く海外から入手しました。日本で青磁や染付のやきもの、青いガラスなどの生産が可能になったのは江戸時代以降のことです。本章では、歴史のなかで人びとが追い求めてきた青を展示します。

・袈裟襷文銅鐸(浜寺昭和町出土) 弥生時代 当館蔵 【重美】

・袈裟襷文銅鐸(堺市下田遺跡出土) 弥生時代 大阪府教育委員会蔵 【府指定】

・青磁碗(田園遺跡出土) 南宋時代 堺市文化財課蔵

・青花花鳥文盤 中国・明時代 当館蔵

・世界図・日本図屏風 江戸時代 個人蔵 【市指定】

・唐人物図更紗(和更紗) 江戸時代~明治時代 当館蔵

※【重文】=重要文化財 【重美】=重要美術品 【市指定】=堺市指定有形文化財 【府指定】=大阪府指定有形文化財

【重文】漆塗太鼓形酒筒(うるしぬり たいこがた さけづつ)

室町時代・文明5年(1493) 堺市博物館蔵

ユニークな形をした酒筒。

木を削って細工をしたのが「四良次良(しろうじろう)」、漆を塗ったのが「次良五良(しろうごろう)」ということが胴部に彫られた銘文からわかります。

時を経てなお鮮やかな漆の朱色に、職人たちの魂を感じることができる逸品です。

湊焼海老形向付(みなとやき えびがた むこうづけ)

長浜屋吉兵衛作 江戸時代後期~明治時代(19世紀) 堺市博物館蔵

赤い伊勢エビをかたどった食器であり、おめでたい時に使われたものでしょう。

湊焼とは、現在の堺市の西湊町・東湊町(かつての湊村)のあたりで焼かれた陶器の総称。

江戸時代の初め頃、京都から楽焼(らくやき)の陶工たちが移住し、作陶を始めたといわれます。

青花花鳥文盤(せいか かちょうもん ばん)

明時代後期(16世紀~17世紀初) 堺市博物館蔵

白地に青で絵付けをした磁器「青花」は、中国で生まれ、海を渡って日本にもたらされました。

本作は、青が鮮やかに発色した上質の大皿。

本作と似た器が、堺の17世紀初頭の遺跡から出土しています。

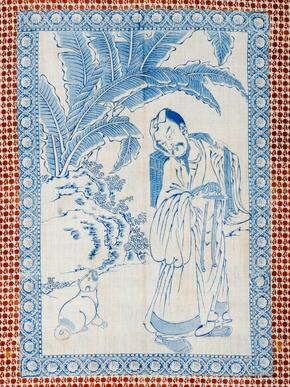

唐人物図更紗(とうじんぶつず さらさ)

江戸時代後期~明治時代(19世紀) 堺市博物館蔵

インド製の更紗に真似て、多色染めされた日本製の布を和更紗(わさらさ)と呼びます。

「堺更紗」という言葉もあるように、かつて堺は和更紗の製作・販売をおこなっていたと考えられています。

この和更紗は、ふとん地に用いられたものと思われ、まわりの模様を濃い赤で、中央の人物と犬を軽やかな青で染めています。

関連イベント

- 申込方法

- (1)5月24日 講演会1「珠洲焼の産地を襲った震災-珠洲焼の歴史と能登半島の現状-」

- (2)6月8日 講演会2「人類史における「色彩」をめぐって-縄文時代の赤・埴輪の青を中心に-」

- (3)6月28日 トークセッション1「探検家×神職が語る赤と青の彩り」

- (4)7月12日 トークセッション2「堺のふとん太鼓-百舌鳥八幡宮月見祭を中心に-」

- (5)5月25日 ワークショップ1「須恵器作り体験」

- (6)6月22日 ワークショップ2「カラフル書道体験-色紙に好きな字を書こう-」

- (7)6月7日・7月6日 展示品解説「色々な赤と青を見てみよう!」

(1)講演会1「珠洲焼の産地を襲った震災-珠洲焼の歴史と能登半島の現状-」【終了】

日時:令和7年5月24日(土曜)午後1時30分~午後3時

概要:須恵器の技法を受け継いだ陶器「珠洲焼」。能登半島の先端付近で生産された中世日本を代表する焼物の一つです。関西ではなじみの薄い珠洲焼の紹介とともに、令和6年1月1日にこの地域を襲った能登半島地震の今を、地元の文化財担当者がお伝えします。

講師:寺口学氏(能登町教育委員会)

会場:博物館ホール

定員:80人

参加費:無料(ただし展示場内への入場は要観覧料)

(2)講演会2「人類史における「色彩」をめぐって-縄文時代の赤・埴輪の青を中心に-」【終了】

日時:令和7年6月8日(日曜)午後1時30分~午後3時

概要:かつてラピスラズリから精錬した「ウルトラマリンブルー」という青色は、その1グラムと金1グラムが同じ価値でした。それほど貴重だった青色を求めて人類は様々な技法を編み出します。日本でも赤・青は古代から特別な色でした。『なんで人は青を作ったの?』(新泉社)の著者から、色を巡る最新の研究成果をご披露いただきます。

講師:谷口陽子氏(筑波大学教授)

会場:博物館ホール

定員:80人

参加費:無料(ただし展示場内への入場は要観覧料)

(3)トークセッション1 「探検家×神職が語る赤と青の彩り」【終了】

日時:令和7年6月28日(土曜)午後2時~午後4時

概要:一見、博物館とは縁のないその道のプロ2人に実は面白い共通点が・・・。今回の企画展に合わせて赤と青を中心とした「彩り」について大いに語っていただきます。

講師:田中彰氏(渓谷探検家)・南坊城光興氏(道明寺天満宮宮司)

会場:博物館ホール

定員:80人

参加費:無料(ただし展示場内への入場は要観覧料)

講師紹介:

〔田中彰氏〕渓谷探検家。学生時代にマダガスカルの樹上で1カ月滞在。その後、ヨーロッパ発祥のアクティビティであるキャニオニングに没頭する。2017年、アジア圏で唯一の国際キャニオニングガイド認定インストラクターとなる。現在は高知県を拠点にガイドや講師をしながら世界各地の渓谷探検を続ける。2023年、植村直己冒険賞受賞。

〔南坊城光興氏〕土師氏の氏神で、菅原道真公ゆかりの道明寺天満宮宮司。大阪府神社庁副庁長、山科有職研究所理事、煎茶花月菴会理事など、多くの顔を持つ。全国唯一の宮司兼ウェディングプランナーとして、まちづくりやワークショップなど幅広く活躍中。

(4)トークセッション2 「堺のふとん太鼓-百舌鳥八幡宮月見祭を中心に-」【終了】

日時:令和7年7月12日(土曜)午後1時30分~午後3時

概要:古くより堺の人々に親しまれてきたふとん太鼓。しかしその歴史や特徴は、意外と知られていないのではないでしょうか。百舌鳥八幡宮月見祭のふとん太鼓に深くかかわる方々にその起源、特色、祭礼等について語り合ってもらうことで、月見祭のふとん太鼓、さらには堺市内のふとん太鼓に関する理解を深めていただきます。

講師:大熊和彦氏(百舌鳥赤畑町)・柴原博一氏(百舌鳥梅町)・藤木博則氏(土塔町)

会場:博物館ホール

定員:80人

参加費:無料(ただし展示場内への入場は要観覧料)

(5)ワークショップ1 「須恵器作り体験」【終了】

日時:令和7年5月25日(日曜)(1)午前10時30分~正午(2)午後1時~午後2時30分(3)午後3時~午後4時30分

概要:堺は古代の器「須恵器」の一大生産地です。須恵器を長年研究されている西念秋夫氏から須恵器の歴史を学んだ後、昔の技法を用いて本格的な須恵器作り(コップや小鉢など)を行います。当日は形を作るところまでですが、希望者は、堺・緑のミュージアム ハーベストの丘(堺市南区鉢ヶ峯寺)で行う窯焚きも見学できます(6月)。プロの指導の下でこだわりの逸品を作ってみよう!

講師:西念秋夫氏(西念陶器研究所所長)、日本最古の窯業地「すえむら」の会

会場:博物館ホール

定員:(1)(2)(3)各回20人

対象:小学4年生以上(保護者同伴の場合は小学3年生以下でも可)

参加費:3,000円(粘土代・焼成費 ※送付希望の方は別途送料が必要)

(6)ワークショップ2 「カラフル書道体験-色紙に好きな字を書こう-」【終了】

日時:令和7年6月22日(日曜)午後1時30分~午後4時(随時)

概要:普段の習字とは異なるカラフルな墨汁を使って、博物館の展示場の中で思い思いの好きな文字を書いてみましょう。

講師:当館学芸員

会場:博物館展示場

定員:100人

参加費:要観覧料

<事前申込不要・当日先着順>

(7)展示品解説 「色々な赤と青を見てみよう!」【終了】

日時1 令和7年6月7日(土曜)午後2時~午後2時30分【終了】

日時2 令和7年7月6日(日曜)午後2時~午後2時30分【終了】

概要:企画展の内容を担当学芸員が解説します。

講師:当館学芸員

会場:博物館展示場

参加費:要観覧料

<申込不要・直接会場へ>

申込方法

(1)(2)(3)(4)は堺市電子申請システムもしくは往復ハガキで受付

(5)は堺市電子申請システムのみで受付

※往復ハガキでの申込方法(締切日必着)

往信面にイベント名・氏名・住所・電話番号、返信面に返信先をご記入の上、ご郵送ください。(1通につき1イベント1人)

宛先:

〒590-0802 大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館

※堺市電子申請システムでの申込方法(利用者登録が必要)

本ホームページのリンクよりお申し込みください。

チラシ等ダウンロード

企画展「堺の技と美 工芸を彩るレッド&ブルー」チラシ(PDF:5,302KB)

企画展「堺の技と美 工芸を彩るレッド&ブルー」チラシ 音声版(音声:3,370KB)

企画展「堺の技と美 工芸を彩るレッド&ブルー」チラシ テキスト版(HTML:84KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

文化観光局 歴史遺産活用部 博物館 学芸課

電話番号:072-245-6201

ファクス:072-245-6263

〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館

このページの作成担当にメールを送る