質量 その2 ~kgの定義の変遷~

更新日:2023年8月31日

水からキログラム原器へ

メートル法成立当初、kgは1Lの水の質量と定義されていましたが、水の体積は水温や気圧によって変動するので同じ重さを保てません。どんな条件でも重さが変わらないものを基準にすることが必要です。そこで1799年に、当時のキログラムの定義に合わせた白金製の原器が作製され、原器の重さこそが1キログラムとされました。

その後、1879年に製作された直径・高さともに約39mmの円柱形の、プラチナ(白金)90%、イリジウム10%からなる合金製のキログラム原器が、1889年の第1回国際度量衡総会の決定により、国際キログラム原器としてキログラムの定義に使用されることとなりました。国際キログラム原器は、フランス・パリ郊外セーヴルにある国際度量衡局(BIPM)に、2重の気密容器で真空中に保護された状態で保管され、約130年間使用されました。

【ちなみに国際キログラム原器の保管場所には扉には3つの鍵が掛けられており、鍵はそれぞれ別の人間(国際度量衡委員)が持っています。年に一回、そこに原器が存在することを確認するために委員が扉を開けますが、フランス当局も許可なしでは入れず、もし委員がそこで亡くなったとしても勝手に遺体を運び出すことはできなかったとのこと。第二次世界大戦でナチス・ドイツがフランスに侵攻したときも、そこには決して立ち入らなかったそうです。】

キログラム原器レプリカ

キログラム原器レプリカ

キログラム原器からプランク定数へ

しかし、それほど厳重な管理をしても 気体が表面に吸着することなどによって1年に1 µg(0.0000001%)ほど質量が増加 していることが明らかになりました。このことから正確性・不変性を求めて、キログラムの定義を人工物ではなく普遍的な物理量、光速 c やニュートンの 重力定数 G のように宇宙のいたるところで常に同じ値をとるとされている自然定数を用いたものとすることが1970年頃から検討されました。そして、2018年の第26回国際度量衡総会 で光子のもつエネルギーと振動数の比例関係をあらわす “プランク定数”の値を正確に 6.626 070 15×10の⁻³⁴ジュール/秒と定めることによって定まる質量 を1キログラムとすることになりました。

キログラム原器のその後

以上のとおり、kgの定義は原器からプランク定数を用いたものに変更になりましたが、これでキログラム原器の役割が終わったわけではありません。

定数を用いて原器に替わる物体を製造する特殊な技術と装置をもつのは、今のところ日本を含む数か国のみです。そこで、他の国のキログラムの基準は、技術を有する日本・ドイツ・アメリカ・カナダが共同でチェックした分銅(これまでは絶対唯一な真正1キログラムの国際原器、現在は特別であっても絶対的ではなく1キログラムに極めて近い分銅)を基準に国際度量衡局が各国のキログラム原器が校正することで保たれています。また、チェックの際に使われるのも分銅であり、十分安定したものであることが求められるため、日本キログラム原器(現在は重要文化財に指定されています。)が引き続き仲介の役割を果たしていくのです。

以下、蛇足

1キログラムは“プランク定数”の値を正確に 6.626 070 15×10⁻³⁴ ジュール/秒と定めることによって定まる質量” ですが、それは具体的にどういうことなでしょうか。上記の定義を書いている資料はたくさんありますが、それからどう1キログラムが導き出されるのかを書いたものは多くありません。また、あったとしても非常に難解です。そこで、プランク定数と質量の関係についての幾つかの表現うち、比較的聞いたことがあって少しでも解りやすそうな式を使ったものを紹介します(それでも理解し難いものですが・・・。)。

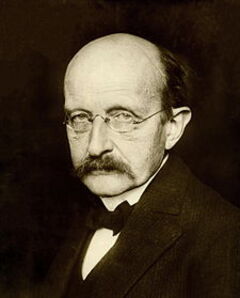

そもそも、プランク定数は、ドイツの物理学者マックス・プランク(1858年~1947年)にちなんだ定数です。プランクは,1900年、光を放出する粒子のエネルギーはある最小単位の整数倍の値しかとらないというプランクの法則を提唱しました。この関係はエネルギーe、光子の振動数 ν、 と定数 h(これをプランク定数と呼んでいます)とすると、e=hνと表されます。

ところで、静止している物体のエネルギー E、質量 m、真空中の光速 cの関係について、いわゆるアインシュタインの特殊相対性理論のE= mc²の公式があります(核反応が発生したとき、反応前の元の物質の総量より反応後の物質の総量は、質量保存の法則に反して軽くなっているが、それは減った質量mが公式どおりにエネルギーEに変換され放出されたから。)。

E=mc²の Eも、e=hνのeも同じエネルギーなので2つの式のを連結変形させると

E=mc²=hν ν=mc²/h(振動数の単位はヘルツ【Hz】)

となります。とすれば、質量1キログラムのときの光子の振動数が、光速299792458 m/秒の2乗を、プランク定数6.626 070 15×10⁻³⁴ジュール/秒で割ったものとして計算でき、逆に1キログラムがそのような周波数の光子のエネルギーと等価な質量と言い換えることができるのです。

また、プランク定数hと電子1個の質量m(e)との関係はm(e)=2R∞h/(cα² )で与えられます。電子と、任意の核種、例えば¹²C(炭素と同じ原子番号だが原子核を構成する粒子のうちで中性子の数が異なるものの1つ。同位体=アイソトープ。)質量の比は高精度にわかっています。このため、プランク定数から導出した電子の質量を基準として、¹²C 1個の質量を求められます。さらに、このことからキログラムを莫大な個数(5.018∙∙∙×1025個)の¹²Cの質量に等しい質量として表現できるのです。

c:真空中の光速度=299792458 m/秒

α:微細構造定数=7.2973525693(11)×10⁻³

R∞:リュードベリ定数=10973731.568160(21) m⁻¹

後者の考えに沿ってシリコン球の1キログラム原器が作られ、時に展示されていることがあります。

マックス・プランク

マックス・プランク

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-6538(計量担当)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076

堺市堺区北瓦町2丁4-16

堺富士ビル6階