育てる

更新日:2026年1月30日

作成した分解床に生ごみを投入しましょう。

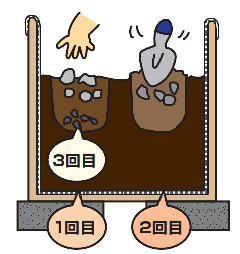

生ごみの投入方法

2回目

分解床に前回とは違う場所に穴を掘り、そこへ生ごみを入れ、やさしく土をかぶせる。前回ごみを投入した場所へ、スコップを立てて数か所ザクザクつつき、空気を適度に入れる。

3回目

投入1回目の場所に穴を掘り、生ごみを入れて、やさしく土をかぶせる。

1回目のごみが残っていても、気にしない!

前回ごみを投入した場所へ、空気を適度に入れる。

4回目以降は以上の動作を繰り返す。

投入から1週間ごと

箱全体をまんべんなくかき混ぜ、最初の湿り具合を保つように水を適量加える。

土の中からごみが表面に出てきたら、やさしく土をかぶせておく。

夏場は1か月、冬場は2か月で堆肥のもとに!

ポイント

ポイント3 生ごみの初投入時には

箱のフタを開けたときに、温度の上昇(もわっとした空気)が確認できたら、生ごみ投入を始めましょう。

※温度の上昇を強く感じるのは一日だけです。

ポイント4 どんな生ごみがいいの?

入れられる物

調理くず

例)野菜・果物の皮やヘタ、火を通した肉の脂、魚のアラ

食べ残し・期限切れの食材

腐った物、イヤな臭いのする物は避けましょう。

その他

例)お茶ガラ、コーヒーかす、発酵食品(ヨーグルトや納豆など)、ジュース、お菓子

入れられるが、分解が遅い物

堅い物

例)甲殻類のカラ、卵のカラ

種は堅い種皮で覆われており、分解できないので避けましょう。

水分の少ない物

例)玉ねぎの皮

大きな物

例)キャベツの芯そのまま

できるだけ小さく切ったり、ちぎったりすれば大丈夫です。

入れられない物

塩分の多い物

例)ぬか漬け用の塩の入ったぬか床、漬物

大きな骨、貝殻、草・葉・枝

分解されず、箱からあふれてきます。

腐った物

生の肉・魚

湯通し、レンジで加熱すれば大丈夫です。

ポイント5 投入できる生ごみの量は?

1日1回、300~500g(排水溝の網カゴ1杯分)を目安にしてください。

あまり多く投入しすぎると、分解が追いつかなくなってしまうので注意しましょう。

ポイント6 生ごみの分解が進みにくいときは?

冬場など、気温が低く、分解が進まないときは、次の物を入れてみましょう。

- 米ぬか

一つまみ、分解床に加えてください。

米のとぎ汁を加えても同じ効果があります。

- 廃食油

1回につき、500mlのペットボトルの半分程度を分解床にまんべんなくかけ、混ぜてください。

サラダ油などの食用油に限ります。

続いて、「生きごみさん」作り方・育て方 3堆肥にするはこちらから