【開催しました】令和5年度中区区民フェスタ関連事業「SDGsをもっと身近に!」【中図書館】

更新日:2023年11月19日

中図書館では、令和5年10月22日(日曜)開催の中区区民フェスタに合わせて、SDGsに関する催し「SDGsをもっと身近に!」を、10月1日(日曜)から10月31日(火曜)まで行いました。

SDGs(エスディージーズ)は、Sustainable Development Goalsの略称で、「持続可能な開発目標」という意味です。

2030年までに、貧困や不平等・格差、気候変動、資源の枯渇、自然破壊など様々な問題を解決し、私たちの世界をよりよくすることをめざす、世界共通の17のゴール(目標)です。

堺市は2018年6月に国から「SDGs未来都市」に選定され、SDGsの実現に向け、堺市SDGs未来都市計画を策定し、取組を進めています。

出入口付近でSDGsパネルのお出迎えです。

パソコンや机などの椅子にSDGsのカバーがつけられました。

さかいSDGs推進プラットフォーム×図書館

さかいSDGs推進プラットフォームは、堺市が企業・団体・地域の人たちと連携し、SDGs達成に向けた取り組みを推進するために設立されました。

今回の「SDGsをもっと身近に!」に協力していただいたプラットフォーム会員について、それぞれのSDGsに関する取組をパネルで紹介しました。

紹介会員:就労移行支援事業所:LITALICOワークス堺東・LITALICOワークス南海堺・エンワーク、株式会社inC(中区こども食堂ネットワーク いつつ★ぼし)、子ども家庭支援センター清心寮(リーフ)

リタリコ(堺東、南海堺)さんの紹介パネル

エンワークさんの紹介パネル

インクさんが取り組んでいるこども食堂いつつ★ぼしの紹介パネル

SDGs×図書館

SDGs17の目標×図書館分類の並記展示

SDGs17の目標と、NDC(日本図書館分類法)の並記展示で、SDGsの目標から本へ、本からSDGsの目標へ、どちらからでもたどりつける対応表を作成・展示しました。

それぞれの書架の上には、NDCとSDGsの両方が書かれた三角柱を置き、参考となるようにしました。

必ずしも一対一というわけでもなく、ひとつの分類だけでも、カラフルなSDGsの目標がたくさん使われることもありました。

SDGs17の目標とNDCの対応表を壁面に貼りました。

書架の上に、対応表にもとづいた展示を行いました。

例えば「NDC366労働」には「SDGs(5)ジェンダー平等を実現しよう」があてはまります。

「NDC660水産業」のには「SDGs(14)海の豊かさを守ろう」があてはまります。

ひとこと「へぇ」カード展示

館内あちこちに、SDGsや里親に関するひとこと「へぇ」カードを展示しました。見ると思わず「へぇ」「知らなかった」と言ってしまうような一言ばかりを集めました。

カードの作成をしてくださった方々が通っている就労移行支援事務所にまつわる「へぇ」な一言も、たくさん書いていただきました。

小さなカードにした「へぇ」カードを書架の上に並べました。

全部で130個以上の「へぇ」カードが集まりました。

里親に関する展示

中図書館では、10月21日(土曜)に課題解決支援講座「ききたい!知りたい!児童養護施設や里親のこと」を実施しました。

期間中、この講座に関連する展示を実施しました。

協力:子ども家庭支援センター清心寮(リーフ)

プラットフォーム会員でもある「清心寮リーフ」さんの紹介パネルです。

「へぇ」カードで里親に関する一言を紹介しました。

本の福袋

令和5年10月22日(日曜)~10月29日(日曜)、子ども向けと大人向けに分けて、SDGsに関する本が3冊入った福袋をご用意しました。

借りていただいたみなさま、ありがとうございました。

ブックドライブ

こども食堂に集まる子どもたちに本を! 家庭で不要になった児童書を入れる箱を、期間中、館内に用意しました。

期間終了後、多くの本をお渡しすることができました。本をお持ちいただいたみなさま、ありとうございました。

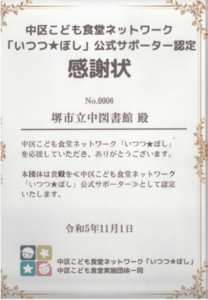

協力:中区こども食堂ネットワーク いつつ★ぼし

ご不要の児童書を入れていただく箱を用意しました。

図書館にすてきな感謝状をいただきました。

図書館にすてきな感謝状をいただきました。

Re:制服

ひとり親家庭支援&資源再活用として、制服回収ボックスを設置しました。

ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。

制服を入れる箱を用意しました。

みんなで育てよう!SDGsの木

いま自分がSDGsの達成に向けて取り組めることを1つ、葉っぱに書いて貼ってもらいました。

こんなに大きな木になりました!

協力:JICA

JICAが発行したパンフレットなど、自由にお持ち帰りいただきました。

50枚以上の葉っぱがつきました!

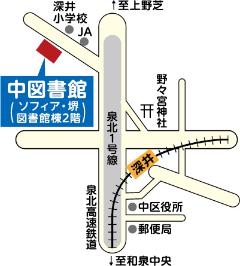

堺市立中図書館

協力

さかいSDGs推進プラットフォーム

(堺市市長公室政策企画部公民連携担当)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ