ウイルス検査

更新日:2024年9月18日

ウイルス検査担当では食中毒や感染症の原因ウイルスの特定や衛生害虫および寄生虫の調査、研究を行っています。

感染症発生動向調査事業に関する検査

感染症発生動向調査事業の一環として堺市内の医療機関から送られてきたインフルエンザ、感染性胃腸炎、無菌性髄膜炎などの検体からインフルエンザウイルス、ノロウイルス、エンテロウイルスなどを検出し、患者発生の背景にある原因ウイルスの特定を行います。

食中毒および集団感染症に関する検査

食中毒、集団感染症の原因ウイルスの特定を行います。

HIVに関する検査

保健センター等が実施しているHIV検査・相談業務にかかわるHIV検査などを行います。

医動物(衛生害虫や寄生虫)に関する検査

蚊などの衛生害虫、また原虫やぜん虫などの寄生虫に関する検査を行います。

ウイルス

細菌などの微生物の中では最も小さく、生きた細胞の中でしか増殖することが出来ない生命体です。遺伝子情報として、DNAかRNAのどちらか一方の核酸を持っています。このためウイルス検査は、特殊な設備や培養細胞が必要です。色々な感染症から採取された検体から、これらを用いてウイルスを分離同定したり、PCR法などでウイルスの遺伝子を検出します。

(A)

(A)

(B)

(B)

(C)

(C)

(D)

(D)

(E)

(E)

(F)

(F)

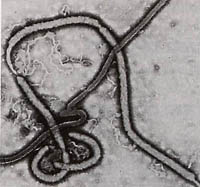

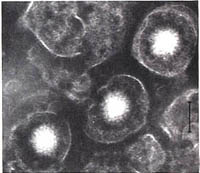

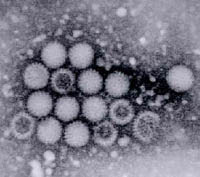

色々なウイルスの電子顕微鏡写真。

(A)細菌とウイルスの大きさの比較:中央が大腸菌、周囲の小さな点が、B型肝炎ウイルス

(B)エボラウイルス。エボラ出血熱の原因ウイルス。

(C)ヘルペスウイルス。外殻(エンベロープ)を持っているのが特徴。

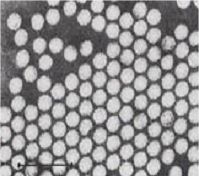

(D)ロタウイルス。小児下痢症の主な原因ウイルス。

(E)ポリオウイルス。このウイルス感染症の撲滅宣言が間近い。

(F)アストロウイルス。下痢症の原因ウイルスのひとつ。

[B:Field‘s Virology,3rd Edition より]

[C,E,F:Medical Virology, White,DO. Fenner,FJ editより]

インフルエンザウイルス

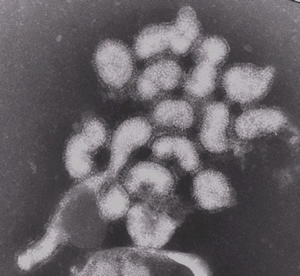

インフルエンザを引き起こすウイルスで、約80から120 nm(1 nmは1 mmの100万分の1)の大きさです。外被:エンベロープという脂質で出来た膜を持つRNAウイルスで、表面には赤血球凝集素(HA)とノイラミニダーゼ(NA)という2種類の糖蛋白をもっています。下の写真のウイルス表面のギザギザがそれらに相当します。内部には8本に分節した遺伝子RNAがあります。A型、B型、C型、D型の4つに分けられ、さらにA型インフルエンザウイルスにはHAとNAの種類によって亜型に分けられます。

A(H1N1)pdm09 インフルエンザウイルスの電子顕微鏡写真。

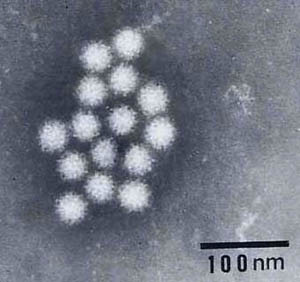

ノロウイルス

大きさ約27 nm(1 nmは1 mmの100万分の1)のRNAをもつウイルスです。電子顕微鏡で観察すると小型の球形をしたウイルスであるところから、かつては小型球形ウイルス(SRSV)と呼ばれていました。現在は、ウイルス学的名称のノロウイルスと呼ばれています。

ノロウイルスは、たくさんの遺伝子型が存在し、ウイルスに汚染された食品や飲料水などから経口感染する食中毒の原因ウイルスです。また、同時に晩秋から冬期にかけて流行する感染性胃腸炎の原因ウイルスとしての2面性をもっています。

胃腸炎の症状は激しい嘔吐、腹痛、下痢などで発熱は軽く、多くの場合、2から3日で回復します。感染性が高く小学校や社会福祉施設等で集団発生することが往々にしてみられます。

ノロウイルスの診断方法には、電子顕微鏡による観察、RT-PCR法による遺伝子の検出がありますが、経費、診断に要する時間が長い、多検体の測定が不能などの短所があります。当研究所ではELISA法というノロウイルス抗原診断法を共同開発しました。簡易で約3時間でノロウイルスが診断できます。さらに平成19年には、約15分で診断できるイムノクロマト法のノロウイルス診断キットも共同開発しました。

下痢便中のノロウイルスの電子顕微鏡写真。

下痢便中のノロウイルスの電子顕微鏡写真。

エンテロウイルス

大きさは約25から30 nm(1 nmは1 mmの100万分の1)のRNAを持つウイルスです。ポリオウイルス、コクサッキーウイルスA群、B群、エコーウイルスなどがこれに属します。急性灰白髄炎、夏かぜ、ヘルパンギーナ、無菌性髄膜炎、手足口病などの原因ウイルスです。

麻しんウイルス

麻しん(はしかともいう)の病原体で、直径100から250 nm(1 nmは1 mmの100万分の1)でエンベロープを有するRNAウイルスです。非常に感染力が強く、ヒトからヒトへの空気感染(飛沫核感染)の他に、飛沫感染、接触感染など様々な感染経路で感染します。感染後、10から12日の潜伏期の後発症します。カタル期(2から4日)には38℃前後の発熱、咳、鼻水、結膜充血などの症状が現れ、熱が下降した頃にほほ粘膜にコプリック斑が出現します。発しん期(3から4日)には一度下降した発熱が再び高熱(39から40℃)となり、特有の発しんが全身に広がっていきます。回復期(7から9日)には解熱し、発しんは消退し、色素沈着を残します。また、これらの症状が一部しか現れない修飾麻しんもみられることがあり、ワクチンによる免疫が低下している場合などにみられます。

HIV

HIV(Human Immunodeficiency Virus:ヒト免疫不全ウイルス)というウイルスに感染すると、ヒトの体を細菌、カビやウイルスなどの病原体から守る免疫細胞がどんどん減ってしまいます。その結果、健康な人なら感染し病気にならないような病原体にも感染し、さまざまな病気を発症します。この状態をエイズと言います。

項 目 |

内 容 |

|---|---|

感染経路 |

性的接触が主で、他に血液感染、母子感染など |

予防 |

ウイルス保有者の血液、精液、膣分泌液、母乳などにウイルスが含まれている可能性があるため、それらに傷のある皮膚や粘膜で触らないことです。握手、入浴等の日常生活では感染しません。 |

治療 |

薬によってHIVの増殖を抑え、エイズ発症を防ぎます。 |

相談や検査については、こちらへ(エイズ・HIVに関する相談及び抗体検査)。

衛生害虫

人間の健康や生活環境に害を与えたり、不快感を与える昆虫やダニ類などを言います。

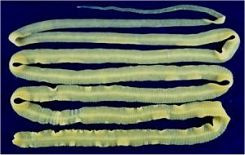

寄生虫

人に寄生してそこから養分などを吸収し生息する生き物です。衛生環境の著しい改善により、戦後に見られた回虫、サナダムシなどはほとんどみられなくなっています。

サナダムシ(上部の細い部分が頭部)

サナダムシ(上部の細い部分が頭部)

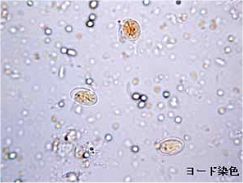

ジアルジアの嚢子

ジアルジアの嚢子

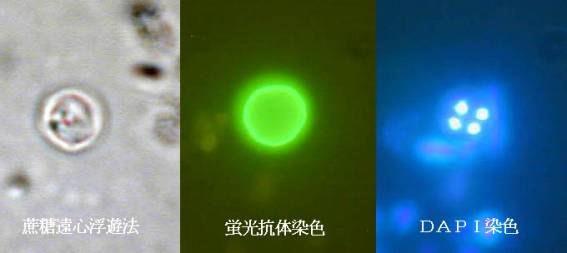

クリプトスポリジウム

胞子虫類に属する原虫で、オーシストの大きさは直径約 5 μm(1 μmは1 mmの1000分の1)です。細菌に比べて塩素などの薬剤に抵抗性があり、水道水などに混入した場合、大規模な集団下痢症を起こします。今のところ有効な治療法はありませんが、ほとんどが自然に治癒します。我が国でも過去に神奈川県平塚市で461人、埼玉県越生町で約8,800人の集団発生がありました。