くすりの知識

更新日:2025年2月26日

1.薬の効き目

薬は体内に入るとどこへ行くの?

飲み薬は体に入ると、胃や腸で吸収され、血液の中に入って全身をめぐり、患部に運ばれて効き目を発揮します。その後は、肝臓や腎臓を通ってほとんどが尿と一緒に排出されます。

塗り薬や貼り薬、目薬などの患部に直接使用する外用薬は、比較的効き目がはやく発揮されます。

決められた用法・用量を守ろう!

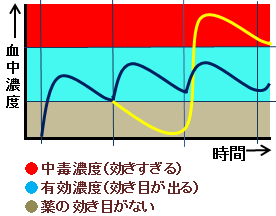

飲み薬の効き目は血中濃度(血液の中の薬の濃さ)で決まります。決められた用法用量を守っていると、一定の血中濃度を保てます。(図の青線)しかし、飲むのを忘れたり、効き目を増やそうと2倍飲んだりする(図の黄線)と、効き目がなかったり、強い副作用が出ることになります。

2.病院や処方箋でもらう薬

病院でもらう薬や処方箋により薬局でもらう薬は医療用医薬品といい、一般の薬店で自由に購入することはできません。

医師の管理の下で患者さんそれぞれの症状や体質に合わせて処方される薬なので、効果の強いもの、副作用等のリスクの高いもの等があります。医師・薬剤師の指示を守って正しく使いましょう。

ジェネリック医薬品って・・・?

先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に他のメーカーから新たに発売される、有効成分が同じ医薬品のことです。効き目や安全性の点で先発品と同等であることが確認された上で製造販売が認可された医薬品ですが、製造工程や添加剤等の違いがあるため、色、味、臭い等が違うこともあります。

3.副作用と相互作用

薬には、病気をなおすために働く作用(主作用)以外に、まれに悪影響を及ぼす作用が働くことがあります。これを副作用といいます。

特に注意が必要な人は・・・?

- アレルギー体質の人

- 過去に副作用を経験している人

- 肝臓・腎臓などに病気がある人

- 他にも薬を飲んでいる人

副作用を防ぐために・・・・

- 薬の説明書をよく読み、使用している薬について正しい知識を持ちましょう。

- 医師や薬剤師等の指示を守り、正しく使いましょう。

- 自分の体質・家族の体質について医師・薬剤師等に伝えましょう。

- 体調の異変を感じればすぐに医師・薬剤師等に相談しましょう。

相互作用について

薬どうしの飲み合わせ、薬と食べ物の飲み合わせで、薬の効き目が無くなったり、効きすぎたりすることがあります。このことを「相互作用」といいます。

相互作用を防ぐために・・・・

- 服用している薬や、健康食品等の情報を、医師や薬剤師などの専門家に伝えましょう。

- 薬は、必ずコップ1杯の水や白湯で飲みましょう。ジュースやアルコール等で飲む事は、絶対にやめましょう。

4.こどもと薬

赤ちゃんには、いつ飲ませればいいの・・・?

乳児は1日のうち眠っていることが多く、お薬をいつ飲ませたらよいのか迷うことがあります。1日3回であれば食事にとらわれず、8時間おきを目安に、起きている時間帯に飲ませましょう。食後にお薬を飲ませると、お薬を嫌がったり、ミルクと一緒に吐くことがありますので、空腹時や食事の前に飲ませるのも1つの方法です。

どうやって・・・?

粉薬

少量の水・ぬるま湯でペースト状にして、指で上あごにこすりつけて飲ませましょう。

シロップ

スプーンやスポイドで少しずつ、できるだけのどの奥に流し込みましょう。哺乳瓶の乳首を使うのも1つの方法です。

坐薬

使用前に必ず排便させてから使いましょう。先のとがったほうから挿入し、しばらくの間、肛門を押さえておきましょう。目安として10分以内に坐薬が出てしまったときはもう一度新しいものを入れ直しましょう。

用法、用量を確認して使いましょう!

こどもには大人の薬を加減して使用するのではなく、こどもの症状をしっかり確認して、こどもに合った薬を使いましょう。できるだけ、薬の必要性について話し、納得させて使うようにしましょう。

こどもの様子を確認しよう!

薬を使った後は、こどもの様子をよく観察するようにしましょう。発赤やじんましんがでたり、元気がない、けいれん等いつもとちがう様子がみられたら、すぐ医師や薬剤師に相談しましょう。

5.高齢者と薬

加齢と共に体力や肝臓・腎臓の機能が低下してきます。(薬の排出に時間がかかり、薬が体内に長くとどまるようになります。)また、高齢者は複数の薬を飲んでいる場合が多く、若い人よりも薬の副作用や相互作用を起こしやすくなっています。薬を飲んで少しでも変だと感じたら、医師、薬剤師に相談してください。

間違わないで!!

錠剤やカプセルなどの薬は、薬の包装(PTPシート)から取り出して飲みましょう。間違って包装ごと飲むと食道や胃などを傷つけ、大変危険ですので十分に注意しましょう。

飲んだかな・・・?

高齢になると記憶力の低下により薬を飲んだのか飲んでいないのか忘れる場合があります。飲み忘れのないようにピルケース等を活用したり、家族の方が気をつけてあげるようにしましょう。

寝たまま飲むのは危険!!

寝たままの状態で薬を飲むことは、飲みにくいと同時に食道につかえたりして、そこに炎症や潰瘍を起こすことがあります。また、場合によっては誤って気管に入り、肺炎などおこす危険があります。薬を飲むときは、できるだけ体を起こしてコップ一杯の水、ぬるま湯で飲みましょう。

6.かかりつけ薬剤師・薬局を持とう!!

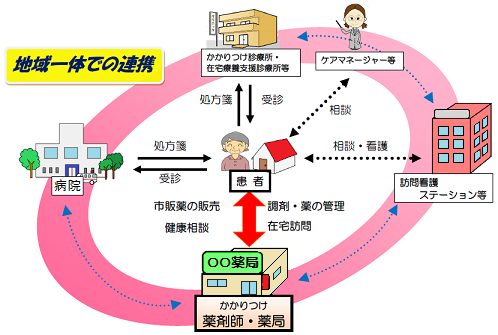

「かかりつけ薬局」とは、どこの病院や診療所で処方箋をもらっても、必ずそこで調剤を受けると決めた薬局のことです。また、処方薬だけではなく、市販薬の相談や健康相談を同じ薬剤師から説明してもらう「かかりつけ薬剤師」を持つことで様々なメリットがあります。

自宅の近くや、安心して何でも相談できる薬剤師がいる薬局など、自分に合ったかかりつけ薬局を持ちましょう。

こんなメリットがあるよ

- どの病院の処方箋もかかりつけ薬局・薬剤師に調剤してもらうことで、使用中の薬や薬の履歴を一括して把握・管理してもらうことができます。そうすることで薬の飲み合わせや重複、副作用等による健康被害を未然に防ぐことができます。

- 薬の飲み忘れ等による余ってきた薬、いわゆる残薬を確認・管理してくれるので余分な残薬を減らすことができます。

かかりつけ薬局・薬剤師の中にはこんなサービスを行っているところもあるよ

24時間対応・在宅対応

- 営業時間外でも、薬の副作用や体調の変化、服用のタイミング等、健康の不安について電話等で24時間、相談することができます。

- 在宅療養している方の家へ訪問し、服薬指導や薬などに関する記録・管理をしてくれます。

医療機関等との連携

- 地域の医療機関と連携しており、健康の保持増進に関する相談に対し、適切な医療機関への受診勧奨や紹介をしてもらうことができます。

- 医療機関だけでなく様々な施設とも連携しており、認知症の相談や介護サービスの相談等に対し、関係施設の紹介とともに適切な対応をしてくれます。

7.お薬手帳を活用しよう!!

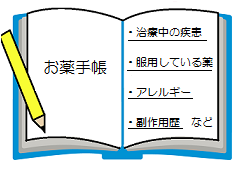

お薬手帳は、薬の名前や飲む量、そして過去に経験した副作用等を継続的に記録するための手帳です。1人1冊お薬手帳をもつようにしましょう。

こんなことを書いておこう!

- 氏名、性別、生年月日、血液型、住所、電話番号

- アレルギー・副作用歴の有無

- 治療中の疾患、かかりつけ医・薬剤師

- 処方された薬の情報(薬の名前、用法・用量など)

- 一般用医薬品、健康食品等の服用歴

あるとこんなに便利

複数の病院・診療所などで薬を処方してもらうときに、医師に手帳の記録を見せることによって、同じ薬が重ならないように配慮してくれます。また、薬剤師に記録を見せることによって、飲み合わせや、副作用のリスクなどを調べてくれます。医師や薬剤師が正確な判断ができるよう、医療機関ごとに分けるのではなく1冊にまとめて管理しましょう。

いつも携帯しよう!

お薬手帳は診察・薬の購入時だけではなく、いつも携帯することで急な事故や災害時などに遭った時でも服用している薬の内容が分かり、医療機関による適切な治療や措置が行いやすくなります。外出の際は忘れずに持っていきましょう。

8.電子お薬手帳って知ってる?

電子お薬手帳は、スマートフォンなどにお薬の情報を保管し、紙のお薬手帳と同じように活用できるものです。その1つとして公益社団法人日本薬剤師会が提供するe-お薬手帳などがあります。

どう便利なの?

忘れにくい

いつも持ち歩いているスマートフォンにお薬の情報を保存するため、お薬手帳を忘れる心配がありません。

また、医療機関や薬局などで現在飲んでいる薬を聞かれても、すぐに確認することができます。

長期間記録を保管できる

複数の医療機関にかかっていたり、長期間お薬の情報を保管していると、紙のお薬手帳の場合、すぐにいっぱいになってしまいます。しかし、電子お薬手帳なら長期の履歴をためておくことが簡単となり、お薬の履歴をすべてまとめることができます。

どうやって手に入れるの?

日本薬剤師会のホームページからスマートフォン専用アプリをダウンロードすることができます。

日本薬剤師会のeお薬手帳(外部リンク)

9.薬の正しい保管法

- 湿気、日光、高温をさけて涼しい場所に保管しましょう。

- 薬の誤飲を防ぐため、幼児・こどもの手の届かないところに保管しましょう。

- 薬の有効期限を確認し、古い薬や外観に変化のある薬は使わないようにしましょう。

- 間違って使用しないように、殺虫剤、農薬などと同じところに保管することはやめましょう。また、飲み薬と外用薬は区別して保管しましょう。

- 薬の内容や使い方がわからなくなるので、他の容器への入れかえはやめましょう。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療薬務課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る