介護保険のサービスを利用するための手続き ~認定手続き~

更新日:2025年8月19日

要支援・要介護の認定手続き

要支援・要介護の認定申請を終えると、申請書に記載された主治医(かかりつけの医師)のご意見を伺うため、「主治医意見書」の作成を堺市から主治医(かかりつけの医師)に依頼します。

また、認定調査員がご自宅などを訪問し、認定調査を行います。

主治医意見書を受理し、認定調査が完了すると、コンピュータを活用して介護認定審査会用の資料を作成(一次判定)します。この資料を用いて介護認定審査会で要支援・要介護度の審査判定(二次判定)を行い、その結果を受けて堺市が要支援・要介護の認定を行います。

申請書の主治医の欄にご記入いただいた医師に、堺市から、主治医意見書の作成を依頼します。

ご自身で、主治医に主治医意見書の作成を依頼する必要はありませんが、しばらく主治医の診察を受けていない場合などは、再受診をお願いする場合もありますので、ご協力をお願いします。

主治医の欄には、医師法に規定されている医師を記入してください。(歯科医師や柔道整復師、はり師、きゅう師などは認められていません。)

また、ほとんど医師の診察を受けたことがないといった場合は、申請窓口にご相談ください。

認定調査員が、ご自宅などを訪問し認定調査を行います。事前に申請書の「訪問調査について」欄の「昼間連絡先」にご記入された連絡先などに連絡し、ご都合のよい日時を調整させていただきます。

(休日や夜間は原則として調査にお伺いすることができません。ご理解をお願いします。)

認定調査を実施する場所は、日ごろの状況を把握できる場所(ご自宅など)が望ましいのですが、近日中に病院を退院し、ご自宅で生活する予定の方などの場合は、病院などにも訪問しますので、お申し出ください。

ただし、傷病の治療中で、お体の状態が不安定な場合は、状態が安定してから認定調査を行うことになります。

なお、認定調査では、ご家族様や介護者様のお話を伺う場合や、認定調査時以外の普段の状況を伺う場合もあります。ご協力をお願いします。

また、ご家族様や介護者様から、申請者本人の状況について認定調査員に伝えたいことがあるときは、ご遠慮なくお声かけをお願いします。

「要支援・要介護の認定申請は、病院を退院してから?」と考える必要はありません。なんらかの傷病で入院し、「退院後は介護保険のサービスが必要だ」と感じたときは、要支援・要介護の認定申請を行ってください。

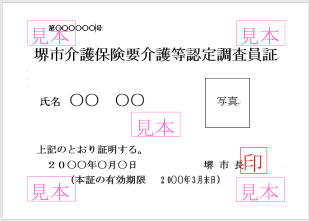

堺市の認定調査員は「堺市介護保険要介護等認定調査員証」を携行しています。

また、認定調査の予定日以外に訪問することはありません。

認定調査員を名乗る人が来訪し、不審を感じたときは、申請窓口に確認してください。

実物は、日本工業規格B5サイズ

(おおよそ横26センチメートル×たて18センチメートルの大きさです。)

認定調査の概要

認定調査は、「概況調査」「基本調査」「特記事項」で構成されています。

概況調査

過去の要支援・要介護の認定状況や現在受給しているサービス内容、ご家族、居住環境、調査対象者の主訴等についてお話を伺います。

基本調査

基本調査は、ご本人の心身の状況を具体的に調査する項目で構成されており、調査に要する時間も長くかかります。

調査項目は、おおむね次のとおりです。

| 項目 | 具体的な調査内容 | |

|---|---|---|

| 身体機能・起居動作について | 腕や足をあげることができるか | 肩関節・股関節・膝関節が動くか |

| 寝返りができるか | 起き上がりができるか | |

| 10分間程度座位保持ができるか | 10秒程度両足で立てるか | |

| 5メートル程度歩けるか | いすなどから立ち上がることができるか | |

| 1秒程度片足で立つことができるか | 洗身について | |

| つめ切りについて | 視力について | |

| 聴力について | ||

| 生活機能について | ベッドから車いすなどへの乗り移りについて | トイレなどへの移動について |

| 食べ物の飲み込みについて | 食事摂取の様子について | |

| 排尿について | 排便について | |

| 歯磨きについて | 洗顔について | |

| 整髪について | 上衣の着脱について | |

| ズボン等の着脱について | 外出頻度について | |

| 認知機能について | 意思の伝達について | 毎日の日課の理解について |

| 生年月日や年齢の理解について | 調査直前の記憶について | |

| 自分の名前の理解について | 今の季節の理解について | |

| 場所の理解について | 徘徊について | |

| 外出すると戻れないことについて | ||

| 精神・行動障害について | 物を盗られたなどと被害的になることについて | 作り話をすることについて |

| 感情が不安定になることについて | 昼夜逆転について | |

| 同じ話をすることについて | 大声を出すことについて | |

| 介護に抵抗することについて | 家に帰るなどと言い落着きがないことについて | |

| 一人で出たがることについて | 収集癖について | |

| 物や衣類を壊すことについて | ひどい物忘れについて | |

| 独り言・独り笑いについて | 自分勝手に行動することについて | |

| 話がまとまらないことについて | ||

| 社会生活への適応について | 薬の内服について | 金銭の管理について |

| 日常の意思決定について | 集団への不適応について | |

| 買い物について | 簡単な調理について | |

| 過去14日間に受けた特別な医療について | 点滴の管理 | 中心静脈栄養 |

| 透析 | ストーマ(人工肛門の処置) | |

| 酸素療法 | レスピレーター(人工呼吸器) | |

| 気管切開の処置 | 疼痛の看護 | |

| 経管栄養 | モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度など) | |

| じょくそうの処置 | カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマなど) | |

特記事項

基本調査項目では、一定の基準に基づいて「有・無」や「介助されていない~全介助」 「できる~できない」を選択しますが、これらの表現だけでは十分表しきれないと考えられるような状態・状況があった場合は特記事項に記載します。

コンピュータを活用した介護認定審査会資料の作成(一次判定)

主治医意見書と認定調査結果を元に「要介護認定等基準時間」などを計算し、「介護認定審査会資料」を作成します。この計算は、コンピュータを活用して計算しています。

要支援・要介護の認定は「介護にかかる時間」をものさしにしており、この介護にかかる時間を要介護認定等基準時間と呼んでいます。

要介護認定等基準時間は、平成19年に厚生労働省が高齢者の状態像について調査した結果を分析して示された「要介護認定等基準時間の推計の方法」(厚生労働省告示)に従って計算します。

「介護にかかる時間」は、心身の状況がより重度である場合のほうが減少する場合もありますが、介護の実態としておこりうることであり、より正確に推計した結果として生じる現象と考えられています。

たとえば、自分で食事することはできないが、スプーンフィーディング(介護者がスプーンなどで食事を口まで運ぶこと)により食事ができる方の場合と、食物を口から摂取できないため経管栄養(鼻腔カテーテルや胃ろうカテーテルを経由して栄養食を摂取すること)に頼らざるを得ない方とでは、心身の状態としては経管栄養の方が重篤と考えられますが、「介護にかかる時間」はスプーンフィーディングの方がより多く必要であると考えられています。

また、お体が軽度の要介護状態である場合は、認知症の症状が「ある」場合のほうが「ない」場合より「介護にかかる時間」は増加しますが、お体の状態が重度の要介護状態で「毎日を寝たきりで過ごさざるを得ない」といった場合は、認知症症状の有無で「介護にかかる時間」が大きく変わることはないと考えられています。

なお、「要支援2」と「要介護1」の要介護認定等基準時間による判定基準は同一です。「要支援2」か「要介護1」かの判定は「状態の維持改善可能性」によって審査判定します。

介護認定審査会での審査判定(二次判定)

保健、医療、福祉に関する学識経験を有する介護認定審査会委員4から5人で構成される介護認定審査部会で、介護認定審査会資料を用いて審査を行ないます。

一次判定結果や認定調査の特記事項、主治医意見書の内容などから、介護に要する手間や状態の維持改善の可能性などを審査し、自立、要支援1又は要支援2、若しくは要介護1から要介護5の判定や、要介護状態等の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する意見などを検討し、保険者である堺市に通知します。

また、65歳未満の方からの申請であれば、特定疾病に該当するかどうかの審査判定も同時に行われます。

介護認定審査会では、「介護認定審査会の運営について」(厚生労働省老健局長通知)などの定めに基づき、一定の手順・基準によって審査判定が行われます。

要支援・要介護の認定(有効期間と更新申請について)

保険者である堺市が、介護認定審査会からの審査結果通知に基づき、自立(非該当)要支援・要介護の認定を行います。

初めて介護保険の認定を受ける場合の有効期間は、原則として申請日から6カ月間(6カ月後の月の末日まで)です。

ただし、心身の状態が安定していない場合などは、介護認定審査会の意見に基づき最短で3カ月間となる場合もあります。

要支援・要介護の認定を継続するためには要支援・要介護認定の更新申請を行う必要があります。

更新申請は有効期間の満了日の60日前から申請できます。

適正な要支援・要介護の認定を受けるようにしましょう。(区分変更申請について)

要支援・要介護の認定は、有効期間の途中でも、お体の状態等が変化した場合は認定区分の変更申請ができます。

お体の状態等が悪化してしまい、現に受けている認定区分で必要なサービス量を利用することができない場合は、認定区分の変更申請を行い、適正な要支援・要介護の認定を受けるようにしましょう。

また、お体の状態等が良くなった(より自立して生活できるようになった)ときは、認定区分の変更申請で、より軽度な認定を受けることにより、サービス利用時の自己負担額などが低減する場合があります。

認定区分の変更申請のことなどで判断に迷われるときは、担当の「居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)」や「地域包括支援センターの職員」に相談してみるのもよいでしょう。

認定結果に応じた適切なサービスを利用しましょう。

介護保険法では、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因して介護を必要とする状態になった方が、尊厳を保持し、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスや福祉サービスを給付するだけでなく、サービスの給付にあたっては、要支援・要介護の状態の軽減や、悪化の防止に資するように行われなければならないとされています。

また、堺市では、要支援・要介護の認定を受けられた方に対するサービスだけでなく、自立の判定を受けた方の健康の保持増進を図ることを目的とした「介護予防事業」を展開しています。

認定結果に応じ、適切なサービスを利用することにより、いつまでもQOL(Quality Of Life(生活の質))の高い生活を送りましょう。

介護予防事業を利用して、さらなる状態の改善を目指しましょう。

各区にある「地域包括支援センター」がお手伝いします。

介護保険の「介護予防給付」を利用して、状態の維持・改善を目指しましょう。

各区にある「地域包括支援センター」がお手伝いします。

介護保険の「介護給付」を利用して、自らの尊厳を保持し、有する能力に応じて自立した生活を送りましょう。

居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)がお手伝いします。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る