無形文化遺産関連事業 令和4(2022)年度事業

更新日:2024年7月1日

堺市では、平成23年10月にユネスコが賛助するアジア太平洋無形文化遺産研究センター(IRCI)が、独立行政法人国立文化財機構の1機関として堺市博物館内に開設されて以来、市民の方に無形文化遺産とその保護への理解を深めていただくために、定期的に無形文化遺産理解セミナー、ワークショップを開催しています。

さらに、事業が世界の文化の多様性に対する認識と、自分たちのアイデンティティの拠り所である自文化に対する再認識を高めることにも寄与するように、アジア太平洋地域諸国の無形文化遺産を紹介すると同時に、日本や地元堺の無形文化遺産にもスポットライトを当てております。

開催概要・参加者募集などの情報は決まりしだい随時掲載します。興味のある方は是非チェックしてください。

- 第34回無形文化遺産理解セミナー インドネシアジャワ島の伝統芸能と人々の暮らし

- 第35回無形文化遺産理解ワークショップ 伝統工芸品「注染」の制作に挑戦しよう

- 第36回無形文化遺産理解セミナー・ワークショップ 堺と茶の湯文化

- 第37回無形文化遺産理解ワークショップ ミニ緞通を織ってみよう

お願い

新型コロナウイルス感染予防の観点から、ご来館のみなさまにご協力いただきたい重要事項があります。必ずご確認ください。

< ご来館のみなさまへのお願い(重要)>

また、新型コロナウイルス感染症の状況により、行事を中止する可能性があります。最新情報をご確認ください。

第34回無形文化遺産理解セミナー インドネシアジャワ島の伝統芸能と人々の暮らし-無形文化遺産の伝承を考える- <終了しました>

新型コロナウイルスによるパンデミックが人々の日常に大きな影響をもたらしました。人と触れ合うことが難しい状況の中、繰り返し実践することで世代を越えて伝承される無形文化遺産はどうなっているでしょうか。第34回無形文化遺産理解セミナーでは、アジア太平洋地域における無形文化遺産の保護に関する実践、及び方法について研究調査を推進しているアジア太平洋無形文化遺産研究センター(堺市博物館内)と協力して、コロナ禍や自然災害にも触れながらジャワの無形文化遺産を紹介します。

日時

令和4年8月28日(日曜) 午後2時00分から午後3時30分(開場は午後1時30分)

会場

堺市博物館ホール

講師

岡部政美(博士・文学) アジア太平洋無形文化遺産研究センター(IRCI) アソシエイトフェロー

同志社女子大学卒業、大阪市立大学大学院 単位取得満期退学。2003年よりインドネシア研究に従事。ジャワ島の文化、ジョクジャカルタ王宮舞踊の調査・稽古のため5年ほど現地で暮らす。

概要

インドネシアジャワ島の伝統舞踊の様子

インドネシアジャワ島の伝統舞踊の様子

生まれては消えていく無形文化は、どのように伝承されているでしょうか。インドネシア、ジャワ島の人たちは、伝統音楽や影絵芝居、歌謡、舞踊などの伝統芸能を演じたり、見たりしながら、相手を敬い調和を保つ、ジャワ人としての理想的な生き方を学んでいます。そうすることで穏やかで幸せに暮らせ、宇宙全体の平和も保たれると考えられているのです。コロナ禍や自然災害においては、そういったジャワ文化が人々の暮らしに根付いている様子がより鮮明に見えてきます。本セミナーではジャワの人たちが、どのように舞踊や影絵芝居などから、相手を尊重する振る舞いを学んでいるのか、また災害後の復興やコロナ感染予防としても活かされている様子を、映像や写真をお見せしながら具体的にご紹介します。

主催

堺市・独立行政法人国立文化財機構アジア太平洋無形文化遺産研究センター(IRCI)

定員

70人(要事前申込、先着順)、参加無料

申込方法

電話又は、電子申請システムでお申し込みください。(参加無料)

受付期間:令和4年8月3日(水曜)午前10時00分から受付開始

【電話】

072-245-6201

【堺市電子申請システム】

以下よりアクセスのうえ、お申し込みください。

電子申請システムはこちら (受付開始:8月3日(水曜)午前10時00分から)

チラシのダウンロード

第34回無形文化遺産理解セミナーチラシ(両面)(PDF:1,491KB)

第35回無形文化遺産理解ワークショップ 伝統工芸品「注染」の制作に挑戦しよう <終了しました>

無形文化遺産理解事業では、アジア太平洋地域諸国の無形文化遺産を紹介すると同時に、地元堺の無形文化遺産にもライトを当てて、より多くの市民に地元の伝統文化や産業の保存と伝承に対する関心と理解を高めていただきたいと考えております。

今回は堺の伝統産業で、国の伝統的工芸品に指定された浪華本染め(注染)の制作を体験するワークショップを開催します。

注染の制作過程

注染の制作過程

日時

令和4年9月10日(土曜)

(1)午後1時30分から午後2時50分まで

(2)午後3時10分から午後4時30分まで

会場

堺市博物館ホール・学習室

講師

堺注染和晒興業会 北山雅啓 理事長(日本伝統工芸士)、注染職人

概要

堺の伝統産業である注染とは注ぎ染めの技法の一種で、和晒生地に乗せた型紙の上から防染糊を塗り、模様に合わせて土手を引き、その囲の中に染料を注ぎ込みます。表裏を同時時に染色するので、生地の糸までしっかり色が付き、両面に同じ柄・色合いで出ます。注染職人の匠の技術による鮮やかな彩りと自然なぼかしが特徴で、手染ならではの奥行きと風合いが醸し出されています。「浪華本染め(注染)」は2019年に国の伝統的工芸品に指定されました。

今回のワークショップでは、注染の製作工程を見学し、職人の指導のもと、注染の制作工程に挑戦してみます。作品はお持ち帰りできます。

※時間により、全過程に参加できない場合があります。写真の模様はイメージで、今回のワークショップで制作する模様ではありません。

主催

堺市

定員

(1)、(2)各回10人(要事前申込、先着順)

参加費

材料費1500円(当日徴収)

申込方法

電話でお申し込みください。(電話番号:072-245-6201)

受付期間:令和4年9月1日(木曜)午前10時00分から受付開始。

第36回 無形文化遺産理解セミナー・ワークショップ 堺と茶の湯文化~茶の伝来から茶道の成立まで <終了しました>

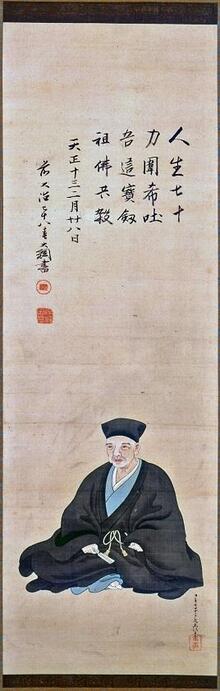

千利休画像(堺市博物館蔵)

千利休画像(堺市博物館蔵)

第36回無形文化遺産理解セミナー・ワークショップでは、千利休を代表とする堺の茶人たちと茶の湯をテーマに、茶道資料館副館長の伊住禮次朗氏によるセミナーと茶の湯を体験するワークショップを開催します。

日時

12月11日(日曜)

(1)セミナー:午後1時00分~午後2時20分

(2)ワークショップ:午後2時40分~午後3時40分

会場

(1)セミナー:堺市博物館ホール (2)ワークショップ:堺市茶室(伸庵)

講師

伊住 禮次朗氏 茶道資料館 副館長

主催

堺市

定員

(1)セミナー:70人(参加費:無料)

(2)ワークショップ:20人(参加費:1,000円)

概要

第一部 セミナー 堺と茶の湯文化~茶の伝来から茶道の成立まで

天下一の茶の湯者として名を馳せた千利休。利休を祖とする茶道の家元・流派には、表千家・裏千家・武者小路千家があり、それぞれに利休の精神を核として今日における茶道の継承と発展につとめています。千家にとって、利休が生まれ育った堺のまちは原点の地といえるわけですが、堺には利休以外にも、またその活躍以前から幾人もの茶人がさまざまな創意工夫をもって茶の湯を楽しんでいました。利休の茶を理解する為にはその前提となる歴史や、当時の時代背景を知る必要があります。よって本セミナーでは、日本への茶の伝来に始まり、利休の登場と茶の湯文化の成熟、そして茶道の成立までを辿ります。長い喫茶文化史のなかで、堺はどのような都市であったといえるのでしょうか。そのような視点で喫茶文化史を論じるとともに、今日における茶道の文化的価値や、継承における課題についても考えてみたいと思います。

堺環濠都市遺跡出土 茶碗・茶入(堺市文化財課蔵)

堺環濠都市遺跡出土 茶碗・茶入(堺市文化財課蔵)

瀬戸茶壺(堺市博物館蔵)

瀬戸茶壺(堺市博物館蔵)

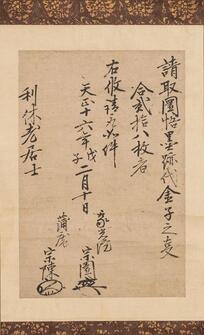

春屋・古渓連署請取状 千利休宛(堺市博物館蔵)

春屋・古渓連署請取状 千利休宛(堺市博物館蔵)

第二部 ワークショップ 茶室で体感する茶の湯の文化的空間

国の登録有形文化財である茶室「伸庵」で、講師のレクチャーを聞きながら、茶の湯を体験し、茶室という文化的空間の意義や魅力を知る時間とします。

参加費:1,000円(抹茶+生菓子)。当日、茶室でお支払いください。

※茶室の入室時には必ず足袋または靴下(白)をご着用ください。

堺市茶室(伸庵)

堺市茶室(伸庵)

堺市茶室(伸庵)

堺市茶室(伸庵)

抹茶+生菓子(写真はイメージです。)

抹茶+生菓子(写真はイメージです。)

参加方法

対象者

小学生以上(小学生の場合は保護者同伴が必要)

申込方法

終了しました。

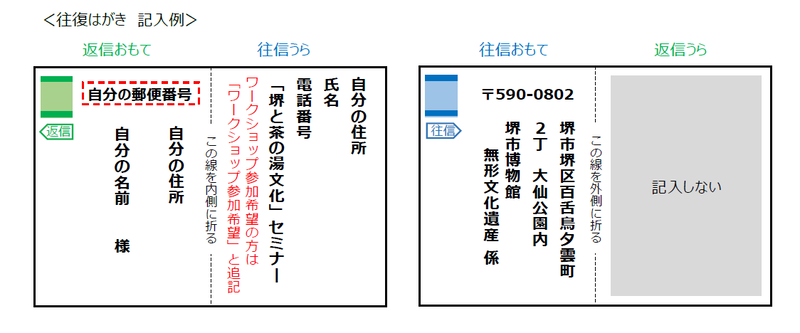

往復はがきでお申し込みください。応募多数の場合は抽選。

- ご応募は(1)セミナーの参加申込として受け付けます。(2)ワークショップのみの参加はできません。

- 往復はがきの[往信面]に申込者住所、氏名、電話番号、事業名【「堺と茶の湯文化」セミナー】、[返信面]に返信先をご記入のうえ、以下の郵送先までお送りください。1通につき1人。

- (2)ワークショップ参加希望の方は[往信面]の事業名に「ワークショップ参加希望」と追加記入してください。

※往復はがきの記入例(下記)をご参照ください。

第36回無形文化遺産理解セミナー・ワークショップのチラシ(PDF:320KB)

第37回無形文化遺産理解ワークショップ ミニ緞通を織ってみよう <終了しました>

堺緞通織機(堺市博物館蔵)

堺緞通織機(堺市博物館蔵)

緞通は江戸時代後期から近代にかけて盛んに生産された手織りのじゅうたんです。堺緞通は鍋島緞通、赤穂緞通と並んで、江戸時代に由来を持ち、2006(平成18)年に「独自の発展を遂げた緞通の手織技術として貴重」として、大阪府の無形民俗文化財(民俗技術)に指定されました。現在は堺式手織緞通技術保存協会を中心に技術の保存と伝承が行われています。

当館では、大型織機など、堺緞通の豊富な資料を所蔵しており、堺緞通の展示やセミナー・ワークショップを実施してきました。今回のワークショップでは、展示場の大型織機を見学し、堺緞通の発展や技術の独自性を学んでから、保存協会の方の指導のもと、簡易器具を使って、ミニ緞通の手織りに挑戦します。

ミニ緞通を織っている様子と完成品(イメージ)

ミニ緞通を織っている様子と完成品(イメージ)

日時

2023年2月18日(土曜)13:30~15:30

会場

堺市博物館ホール

主催

堺市

講師

堺式手織緞通技術保存協会、当館学芸員

定員

小学生以上、定員10人(申込先着順)

※小学生の場合は必ず保護者同伴でお願いします。

参加方法

参加無料、要事前申し込み。

2月2日(木曜)10時から電話(072-245-6201)のみ受付。先着順。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

文化観光局 歴史遺産活用部 博物館 学芸課

電話番号:072-245-6201

ファクス:072-245-6263

〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館

このページの作成担当にメールを送る