令和6年2月2日開催「子育てファミリーのための防災講座」

更新日:2024年5月10日

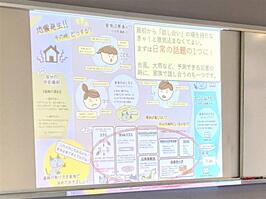

元日に発生した能登半島地震から1ヵ月が経った令和6年2月2日、2回目の子育てファミリーのための防災講座を実施しました。被災地ではライフラインの復旧が遅れ、多くの方が辛い避難生活を送っておられる状況のなか、被災地の様子に心を痛めながらも、何か行動を起こさねばと思ったたくさんの方が、不安や疑問を抱えながら参加してくれました。

当日、講師の北口さんと光武さんは参加者の不安や疑問に寄り添いながら、防災についてわかりやすく説明してくれました。

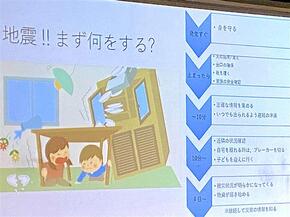

地震発生!まず何をする?

まずは身を守りましょう!

以前は地震が来たらすぐに火を止めるように言われていましたが、今はガス機器の進化もあり、震度5程度の揺れでガスが自動遮断されるようになったそうです。そのため、まずは揺れている間は身の安全の確保を最優先しましょう。

また、地震後に自宅を離れる時は「通電火災」(停電が復旧した際に、倒れたり壊れたりした電化製品やコンセントが火元となって起きる火災)を防ぐため、ブレーカーを落としてから避難するように、など発災から時間が経過するごとの注意点を教えてくれました。(地震時に自動的にブレーカーを落とす「感震ブレーカー」もあるそうです。)

情報収集について

情報の入手方法には、テレビやラジオ、おおさか防災ネット、大阪防災アプリ、Yahoo!防災速報、気象庁X(旧Twitter)など色々ありますが、情報が偏ったり遅かったりすることを防ぐために、使いやすいものを2つ以上準備しておきましょう。

発災後、時間経過によってとるべき行動も変化します。

発災後、時間経過によってとるべき行動も変化します。

子どもたちと一緒に講座に参加できます。

子どもたちと一緒に講座に参加できます。

地震後は避難所にいくべき?

在宅避難

地震の発生後、自宅も周辺も無事なら、慣れた環境で過ごせる「在宅避難」という選択肢もあります。在宅避難を選択した場合も、放送や近隣の火災情報を聞き逃さないために、定期的に屋外に出るなどして継続して情報収集を行いましょう。

一時避難

家が無事でも周辺で火災や異臭などの異変があれば、非常用バッグを持って小学校のグラウンドや広い公園などへ一時的に避難しましょう。

指定避難所やその他の場所への避難

周辺が無事でも家が無事でない時は、小学校などの「指定避難所」への避難や、ホテル・親戚宅・知人宅への分散避難を検討しましょう。

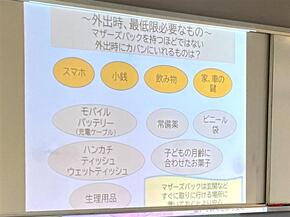

普段のおでかけで、最低限持っておくべきものとは?

参加者から「近所のコンビニに行くときなど、ちょっとしたお出かけの時に、最低限カバンにいれておくと良いものはなんですか?」との質問がありました。

講師からの回答は「スマートフォン、小銭、飲み物、家・車の鍵」というもの。いったいどういうことでしょうか・・・?

スマートフォン

お出かけ先で被災した場合に、避難所の位置や経路などを事前に画像で保存しておけば、災害直後の電波が繋がらない状況でも情報を確認することができます。写真があれば、家族を探すときにも役立つことも。たくさんの画像を保存できるスマートフォンは色々な使い方ができる便利なツールです。

小銭

小銭があれば、自動販売機やコンビニで食べ物や飲み物を購入できたり、公衆電話が利用出来ます。

家・車の鍵

車の中に毛布や簡易トイレ、ゴミ袋、新聞など役立つものを入れておけば、いざというときに取り出して利用することが出来ます。

また、かばんは大きくなってしまいますが、モバイルバッテリー、常備薬、ビニール袋、子どものお菓子、生理用品など自分の生活に合わせてセレクトしてカバンに入れましょう。

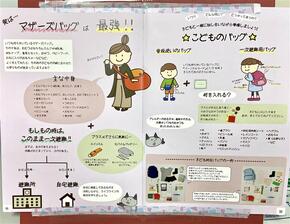

こうしてみてみると、子どもとお出かけする時にいつも持っているマザーズバッグも同じようなものが入っていますよね。マザーズバッグがあれば1日くらいなら過ごすことができます。玄関先などすぐに取りに行ける所に置いておくと安心ですね。

最低限もって出るとよいものとは?

最低限もって出るとよいものとは?

マザーズバッグには、使い慣れたものがたくさん詰まっています。

マザーズバッグには、使い慣れたものがたくさん詰まっています。

備蓄の話

水や食料はどれくらい備蓄すればいいの?

水や食料は最低でも3日分、できれば1週間分を備蓄しましょう。水は1人1日3リットル×家族の人数分が目安です。仮に4人家族で1週間分備蓄すると、2リットルのペットボトルが42本!6本入り7ケースもあります。どこに収納しようか迷ってしまいますね・・・。

分散備蓄

講師の光武さんは、飲料水を分散備蓄しているそうです。キッチンの引出しの奥の隙間を活用したり、子ども部屋に置いたり。被災時にどこかの部屋に閉じ込められてしまうことも想定されますが、各部屋に分散して備蓄があれば一時凌ぎができます。収納場所の問題やリスクを分散する意味でも、分散備蓄はいいですね。

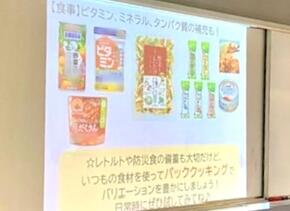

子どものために用意しておきたいもの

赤ちゃん用の物資は備蓄も少なく、支援物資もなかなか届きません。オムツ1日5枚として、1ヵ月だと・・・。必要なものは家庭で備蓄しましょう。非常食は炭水化物のものが多くなってしまうのでビタミンやミネラル、タンパク質が補充できるようなものがあれば安心ですね。野菜ジュースやフリーズドライの野菜(みそ汁の具)、具だくさんスープなどもよいでしょう。

パッククッキング

熱に強いビニール袋とカセットコンロを使う「パッククッキング」なら、電気やガスが使えなくても普段と変わらない料理を作ることができます。レシピはネットで検索!いざというときに作れるように試してみてください。

大地震が発生すると水道の復旧に1ヵ月を要することも・・・。

大地震が発生すると水道の復旧に1ヵ月を要することも・・・。

普段使いの食品をローリングストックするのがオススメです。

普段使いの食品をローリングストックするのがオススメです。

家族で「防災」について話し合いましょう!

家族の非常用持ち出し袋を準備する時は、パートナーも巻き込んでしまいましょう。

「オムツやミルクはどこにあるか知ってる?」「ぼく(わたし)の携帯電話の番号をおぼえてる?」「停電になったらどうする?」など、声に出してみることで一緒に考えるきっかけを作りましょう。

家族で普段から防災のことを話題にしていると、子どもも防災に興味を持つようになります。講師のお二人のおうちでは、子どもの方から防災訓練や緊急速報の話をしてくれるそうです。

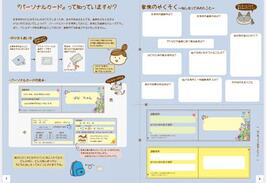

パーソナルカード作り

講座では、災害時にお子さんとはぐれてしまった時に、周りの大人に助けてもらえるよう、お子さんの情報を載せた「パーソナルカード」を作りました。表側には避難場所や家族の集合場所、子どものニックネームを、内側には保護者の連絡先や子どもの血液型、アレルギー、かかりつけ医などを記入しました。

ラミネートシールで貼り合わせておくと、水に濡れてもにじまず、ハサミを使って開けなければ中身は見られないのでお子さんのカバンに入れておいても安心です。いざというときのために、作ってみてはいかがでしょうか。パーソナルカードは「子育てファミリーのための防災ブック」に掲載されています。ブックは東区役所の子育て支援課で配布しています。

いざというときの家族の安否確認の方法、決めていますか?

いざというときの家族の安否確認の方法、決めていますか?

子どものパーソナルカードを作って、ラミネートをしました。

子どものパーソナルカードを作って、ラミネートをしました。

記載例も載っています。可愛いパーソナルカードが作れます。

記載例も載っています。可愛いパーソナルカードが作れます。

津波がきたらどこへ避難したらいいの?

東区は津波想定区域ではありませんが、お出かけ先で被災する可能性もあります。地震が起きれば津波も来ます。津波は何度も襲ってきます。南海トラフ巨大地震の場合、堺市沿岸部には地震発生後約100分で津波が到達するといわれています。想定外の事態であれば、もっと早く津波が到達することもあります。

JR阪和線を目標に!間に合わなければ垂直避難

地震発生時に堺区や西区にいる時は、JR阪和線より東側を目標に、東方向の高いところへ徒歩で避難しましょう。間に合わない時は津波避難ビルのマークのある建物の3階以上へ。よくお出かけする場所の避難場所がどこにあるかを普段から確認しておくと安心ですね。

堺区や西区にいる場合は東へ避難!

堺区や西区にいる場合は東へ避難!

津波避難ビルのマークです。

津波避難ビルのマークです。

何の時刻?

問題です

午前3時8分、午前5時46分、午前8時43分、午後2時46分、午後4時10分、午後5時56分、午後9時26分。昨日、それぞれの時間にあなたは何をしていましたか?この時刻はなにを表しているのでしょう?

答えは過去の大地震の発生時刻です。地震はいつ起こるか予想ができません。家族が職場や学校にいる時間帯に起きるかもしれません。地震が起きた時、あなたはどこにいるでしょう?車の運転中、エレベーターの中、映画館、それぞれの場所ごとに取るべき行動を日頃からイメージしましょう。

過去の大地震の発生時刻

🕔1995年1月17日5時46分:阪神•淡路大震災

🕔2004年10月23日17時56分:新潟県中越地震

🕗2008年6月14日8時43分:岩手・宮城内陸地震

🕑2011年3月11日14時46分:東日本大震災

🕘2016年4月14日21時26分:熊本地震

🕒2018年9月6日3時8分:北海道胆振東部地震

🕓2024年1月1日16時10分:能登半島地震

あとがき

講座が終わった後、スライドを再投影してもらって写真を撮ったり、講師の方に熱心に質問する参加者の姿が・・・。ご質問者のご自宅には子どものおむつや水などを日頃から備蓄されているとのこと。「(被災後の環境に)大人は適応できても、子どもはオムツやミルクを溶かす水がないとたちまち困ってしまうので・・・」という言葉はまさにそのとおり。代替の難しいものほど、備蓄が重要です。

北口さんと光武さんのお話は毎回、具体的でアイデアたっぷり。子育て世帯の方に知ってもらいたいと思う情報が満載です。今後も引き続き講座を開催予定です。ぜひ、直接お二人の講座を聞きに来てください。

このページの作成担当

東保健福祉総合センター 子育て支援課

電話番号:072-287-8198、072-287-8612

ファクス:072-286-6500

〒599-8112 堺市東区日置荘原寺町195-1 東区役所内

このページの作成担当にメールを送る