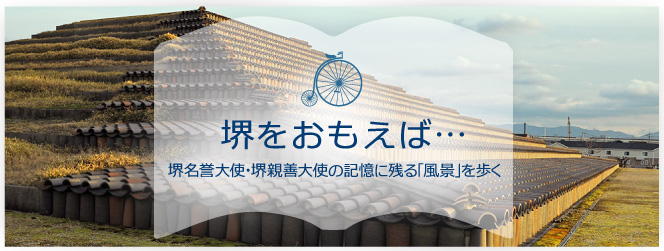

堺をおもえば…籔内佐斗司さん 思い出の場所と店

更新日:2023年11月29日

籔内佐斗司さんとめぐる、あの名店と名所へようこそ

浜寺公園駅

南海本線の浜寺公園駅は、東京駅を設計した辰野金吾が初めて手がけた駅舎として明治40年(1907)に建てられ、国の登録有形文化財に登録されている。

彫刻を施した柱や梁を表に出したハーフティンバー様式で、赤い屋根に白と薄紫の壁のお洒落な木造平屋建て。この駅を見るために訪れる観光客もいるほどだ。

せっかくここまで来たら、下りホームにある木造の待合室を見るのも忘れずに。

http://www.sakai-tcb.or.jp/spot/spot.php?id=132

浜寺公園

浜寺公園は明治6年(1873)に公園として指定された大阪でもっとも古い公園のひとつ。美しい松林は「名松100選」にも選ばれている。

ジャイアントスライダーのあるプール、ばら庭園、交通遊園、テニスコート、軟式野球場、球技広場、松林にはバーベキューができるエリアなどがあって、季節を問わず大人から子どもまで楽しめる。

意外に知られていないのが、阪堺線浜寺駅前駅向かい側の門を入った左側にある公園管理事務所で自転車を貸してくれること。しかも、うれしいことに無料! この無料レンタサイクルを利用すれば、広い公園もス~イスイと見て回れる。

http://www.sakai-tcb.or.jp/spot/spot.php?id=131

もう1つのお勧めが「子ども汽車」。蒸気機関車風の「浪速号」が、浜寺公園の中央近くにある「花壇広場前駅」と「交通遊園駅」を往復している。子どもしか乗れないのかと思ったら、大人もOK(300円、子ども140円)。

車窓から公園を眺め、トンネルまで通る短い旅をするのは予想以上に楽しい。車両の最後尾には車椅子が乗れるスペースもある。そこが空いていれば、レンタサイクルも乗せてくれるのが嬉しい。

「交通遊園駅」には1周760mのゴーカートもあって、これも大人も楽しめる。

堺市立泉北すえむら資料館

![親しみやすい[堺市立泉北すえむら資料館]](yabuuchi_satoshi2.images/vol04_p02_s03_ttl.jpg)

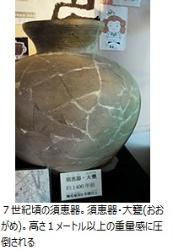

陶邑窯跡群から出土した須恵器を収集保存し、展示している。

須恵器とは古墳時代の中頃(5世紀初め頃)に朝鮮半島から伝わった新しい技術で焼かれた焼き物。

陶邑窯跡群は泉北丘陵に広がり、古墳時代から平安時代までの約500年間に約900基以上の須恵器窯が築かれて、日本最古・最大級の規模を誇っている。

泉北すえむら資料館では実際に破片を触れたり、子どもたちにも親しみやすい展示方法に力を入れている。

この資料館がある大蓮公園は面積の3分の1を大蓮池という灌漑用の人工池が占めているが、周辺は当時の傾斜を生かしているので、池まで降りるときの景観が素晴らしい。

平成28年9月30日(金曜)をもちまして閉館いたしました

土塔

![行基の遺産[土塔]](yabuuchi_satoshi2.images/vol04_p02_s04_ttl.jpg)

「土塔」を訪ねると、住宅地の中に突然、小さなピラミッドが出現したようで「こんなところにこんなものが!?」と驚く。

「土塔」は奈良時代の堺出身の僧、行基が建立したとされる四十九院のひとつ、大野寺の仏塔。発掘調査によって、一辺53.1m、高さ8.6m以上の土を盛り上げた十三重の塔で、各層には瓦が葺かれていたことがわかった。それに基づいて、全体を盛土で保護し、十二層まで復元したのが現在の「土塔」だ。

正方形の仏塔が階段状に十二層に積み上げられ、対角線状に二分されて、三角形に笹に覆われた部分と瓦で覆われた部分に分かれている。

ぐるりと一周すると、六層から九層にかけての盛土の断面や、遺構を再現した部分などが見られ、西側は芝生の広場が広がっている。

http://www.city.sakai.lg.jp/kanko/rekishi/bunkazai/bunkazai/shokai/bunya/shiseki/doto.html

平成伎楽団

2009年に結成した籔内さんプロデュースの仮面舞踏団。籔内さんが作った仮面をかぶり、音楽と踊りのパフォーマンスを披露する。

「伎楽」はかつてインドや中東からシルクロードを通って日本に伝わった軽妙な仮面劇で、主に仏教寺院の祭礼の余興として催されたが、平安時代に仏教が密教化するにつれて急速に消滅してしまった。籔内さんは若い頃に東京国立博物館の法隆寺宝物館に残されている伎楽面を見て非常に影響を受け、いつか伎楽のような仮面劇をしたい、動かない彫刻作品を超えた表現形式を創りだしたいと願い続けてきた。

それが平城遷都1300年祭の公式キャラクター「せんとくん」を手がけたのをきっかけに、舞踏家、南流石(みなみ・さすが)さんと流石組に出会い、「平成伎楽団」として実現したのである。メンバーは、せんとくんのお兄さんの「鹿坊」、おじいちゃんの「鹿爺」などの「せんとくんファミリー」で、質の高いパフォーマンスを見せながらも、子どもたちにも楽しめるものになっている。

現在は「流石組」、大倉流茂山狂言の「茂山組」、先鋭的なダンスの「あめのうずめ組」などが、全国で「平成伎楽団」の公演をしている。

http://uwamuki.com/j/heisei-gigakudan-f.html

寿司処・堺 弥助

![堺一老舗の寿司屋[寿司処 堺 弥助]](yabuuchi_satoshi2.images/vol04_p02_s06_ttl.jpg)

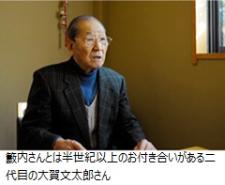

二代目は籔内さん一家ともお馴染み。「籔内さんは小さい頃からご家族で来てはりますよ。お母さんがお父さんのことをかいがいしく世話してはってたことを思い出しますね。うちは籔内さんの翁面とか何点か買わしてもらって店にも飾ってありますけど、あの坊やがこんなに偉くなるとはねえ」と感慨深そうだ。

現在は京都の有名割烹[祇園川上]で修業した三代目の淳行さんが継ぎ、その技を生かして料理とにぎり寿司のコースも出している。四代目の伸一郎さんは[吉兆]などで修業しただけでなく、ワインやチーズも好きなので、それを取り入れていきたいという。店は5年前に建て替えられたが、前の店舗で使っていた煤竹などを再利用して歴史を残している。だが、メニューはどんどん変化していきそうだ。

[弥助]は高級店だが、味だけでなく二代目を始め職人さんたちが気さくに接してくれるところも評判が高い。二代目は「みんな喋るのが好きなんですわ(笑)。三代、四代のお付き合いがあるお客さまも多いですけど、新しいお客さんともざっくばらんなお付き合いをしたいですね」と言う。

少なくともこのお店では、緊張してどんな味だったのかわからないということはなさそうだ。だが、気さくに接していても、お客さんが帰るときには二代目や職人さんが外まで見送りに出て、見えなくなるまで頭を下げるという矜持も併せ持つ。 [弥助]が愛され続ける秘密がわかったような気がした。

※記事内容は取材当時のものです。