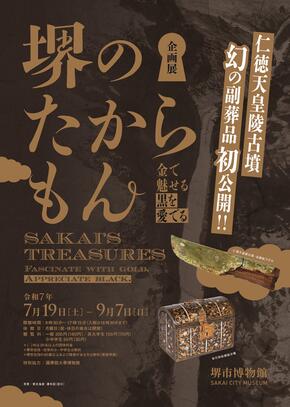

企画展「堺のたからもん-金で魅せる・黒を愛でる-」<令和7年7月19日~9月7日>

更新日:2025年9月7日

堺市博物館では、昭和55(1980)年に開館してから現在まで、多岐にわたる作品や資料を収集してきました。そのなかには市民の方々によって、長年大切にされてきた作品や資料も数多くあります。本展では、企画展「堺の技と美 工芸を彩るレッド&ブルー」に続き、金色と黒色をメインテーマに、当館やゆかりの方々が所蔵する優品や関係作品を展示します。

会期

令和7年7月19日(土曜)~9月7日(日曜)【終了】

開館時間 午前9時30分~午後5時15分(入館は午後4時30分まで)

休館日 月曜日(祝・休日は開館)

観覧料

一般 200円(160円)/高校・大学生 100円(70円)/小・中学生 50円(30円)

※( )内は、20人以上の団体料金

※堺市在住・在学の小中学生は無料

※堺市在住の65歳以上の方、障害のある方は無料(要証明書)

主な展示内容

第1章 金で魅せる

古くから利用されてきた金属である「金」は多くの人を魅了してきました。堺に関係する「金」を利用した作品を紹介します。

金で魅せる

- 草書漢詩屏風 藤沢南岳書 当館蔵

- 湊焼 将棋駒型香合 当館蔵

- 仁徳天皇大仙陵石郭之中ヨリ出シ甲冑之圖【市指定】 個人蔵(当館寄託)

- 金字一石五輪塔 文化財課蔵

金に込めた祈り

- 金泥般若心経 法道寺蔵(当館寄託)

- 星曼荼羅図 高倉寺宝積院蔵【府指定】(当館寄託)

- 阿弥陀来迎像 超善寺蔵(当館寄託)

- 阿弥陀来迎像 当館蔵

第2章 黒を愛でる

水墨画や書作品に代表されるように「黒」は濃淡・色調などで多彩な表現が可能な色です。また、墨以外にも黒漆や黒釉など様々な素材で表現される色でもあります。本章では、「黒」を用いた堺ゆかりの作品を紹介します。

黒を愛でる

- 日根対山筆 山水図屏風 当館蔵

- 比田井天来筆 対聯 当館蔵

- 貫名海屋筆 瀑布図 当館蔵

- 翠巌宗珉墨蹟「鑑咦」 当館蔵

黒をつかう

- 黒姫山古墳出土 冑【市指定】 堺市立みはら歴史博物館保管

- 湊焼黒楽 当館蔵

- 豊臣秀吉書状 当館蔵

- 絵入太閤記 当館蔵

- こおどり面 当館蔵

第3章 黒と金の共演

黒色と金色は双方を引き立たせる色でもあります。黒色と金色が調和し、魅力を高めている作品を紹介します。

- 着物 さかい利晶の杜保管

- 墨竹扁額図

※【市指定】=堺市指定有形文化財 【府指定】=大阪府指定有形文化財

仁徳天皇陵古墳 金銅装刀子(こんどうそう とうす)

古墳時代 國學院大學博物館蔵

刀子とは、小型で刃渡りの短いナイフのことです。近年、國學院大學により、仁徳天皇陵古墳の副葬品と伝わる刀子などの資料が発見されました。仁徳天皇陵古墳では、明治5(1872)年に前方部斜面で石室と石棺が見つかっており、絵図が残されています。今回発見された資料は、その石室・石棺に関連するものと考えられます。この刀子は、金メッキをした銅板で装飾された鞘に鉄製の刃が収められたものです。

草花蒔絵螺鈿洋櫃(くさばな まきえ らでん ようびつ)

安土桃山時代 当館蔵

洋櫃とは、長方形の箱に蒲鉾形の蓋が付き、それを蝶番で留めた器物のことです。安土桃山~江戸時代にかけて、輸出漆器の花形商品でした。本作は、四周を南蛮唐草で囲み、螺鈿で画面を区切って小画面とし、それぞれに草花を描いています。

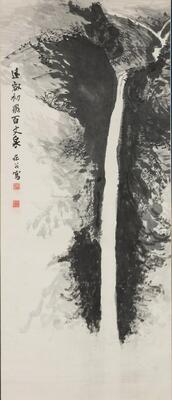

瀑布図(ばくふず)

貫名海屋(ぬきな かいおく)筆 江戸時代

細い川が合流して一本の流れになる様子が描かれ、集まった水が滝となって一気に流れ落ちる迫力が伝わってきます。

中国・唐で活躍した詩人・宋之問(そうしもん)が、当時の権力者である則天武后の命によって作った詩のなかに「遠壑始飛百丈泉」(えんえいしひひゃくじょうせん)という言葉が使われています。この作品に添えられた言葉は上記の漢詩から引用したと考えられます。

桜菊桐蒔絵大棗(さくら きくきり まきえ おおなつめ)

安土桃山時代 当館蔵

雷のようなラインで文様を区切り、片方は下地を黒漆で、片方は下地を金で表現しています。金の部分は「金梨地」と呼ばれる技法で、粒の荒い金粉で梨の表面のような見た目となります。黒漆には枝垂れ桜を描き、金梨地のほうには菊・桐紋を描いています。

関連イベント

- 7月27日 講演会1「仁徳天皇陵古墳の新知見1」

- 8月23日 講演会2「仁徳天皇陵古墳の新知見2」

- 7月20日 ワークショップ1「本物の金箔を貼って古墳柄インテリアプレートを作ろう」

- 8月17日 ワークショップ2「金継ぎでアクセサリーを作ろう」

- 8月30日 ワークショップ3「古代の文字を書いてみよう~私だけのウチワ作り~」

- 8月10日・9月6日 展示解説「企画展を楽しむツアー」

- 8月26日 ベビーデー

- 申込方法

講演会

場所:堺市博物館ホール

定員:80人<事前申込必要・応募者多数の場合は抽選>

参加費:無料(ただし展示場内への入場は要観覧料)

申込方法:堺市電子申請システムもしくは往復ハガキで受付

(1)仁徳天皇陵古墳の新知見1 【終了】

日時:7月27日(日曜)午後2時~午後4時15分

<1>「好古家 柏木貨一郎について」

講師:内川隆志氏(國學院大學博物館副館長・文学部教授)

<2>「明治5年の石室開口について」

講師:徳田誠志氏(関西大学客員教授)

(2)仁徳天皇陵古墳の新知見2 【終了】

日時:8月23日(土曜)午後2時~午後4時30分

<1>「仁徳天皇陵古墳出土資料の考古学的検討」

講師:深澤太郎氏(國學院大學博物館教授)

<2>「仁徳天皇陵古墳出土資料の科学的検討」

講師:渡邊緩子氏(日鉄テクノロジー株式会社文化財調査・研究室室長)

<3>「仁徳天皇陵古墳前方部の石棺」

講師:十河良和(当館学芸員)

ワークショップ

場所:堺市博物館ホール

対象:小学生以上(小学生は保護者同伴)

定員:(1)(2)各回10人 /(3)各回15人 <事前申込必要・先着順>

申込方法:堺市電子申請システムのみ

(1)本物の金箔を貼って古墳柄インテリアプレートを作ろう【終了】

インテリアプレート作成例

インテリアプレート作成例

日時:7月20日(日曜)<1>午後1時~午後2時30分 <2>午後3時~午後4時30分

講師:黒沢哲也氏(有限会社黒澤商店・伝統工芸士)

参加費:2,300円

(2)金継ぎでアクセサリーを作ろう 【終了】

金継ぎアクセサリー作成例

金継ぎアクセサリー作成例

日時:8月17日(日曜)<1>午後1時~午後2時30分 <2>午後3時~午後4時30分

講師:高城ちひろ氏(金継ぎラウンジ)

参加費:3,000円

(3)古代の文字を書いてみよう~私だけのウチワ作り~【終了】

うちわ作成例

日時:8月30日(土曜)<1>午後1時~午後2時30分 <2>午後3時~午後4時30分

講師:根來孝明(当館学芸員)

参加費:無料

展示解説 「企画展を楽しむツアー」【終了】

日時:8月10日(日曜)、9月6日(土曜)各日午後2時~2時30分

概要:企画展の内容を担当学芸員が解説します。

講師:当館学芸員

場所:堺市博物館展示場

定員:各回20人程度<事前申込不要>

参加費:観覧料のみ

ベビーデー 【終了】

日時:8月26日(火曜)午前10時~12時

概要:企画展示場で作品を見ながら気軽にお話する場です。(館内に授乳室有)

対象:未就学児とその保護者

場所:堺市博物館展示場

定員:10組程度<事前申込不要・当日先着順>

参加費:観覧料のみ

申込方法

※往復ハガキでの申込方法(締切日必着)

往信面に【イベント日・イベント名・申込者住所・氏名・電話番号】、返信面に返信先をご記入のうえ、堺市博物館まで郵送ください。(1通につき1イベント1人)

宛先:〒590-0802 大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館

※堺市電子申請システムでの申込方法(利用者登録が必要)

本ホームページのリンクよりお申し込みください。

チラシ等ダウンロード

企画展「堺のたからもん -金で魅せる・黒を愛でる-」チラシ(PDF:1,628KB)

企画展「堺のたからもん -金で魅せる・黒を愛でる-」チラシ 音声版(音声:3,115KB)

企画展「堺のたからもん -金で魅せる・黒を愛でる-」チラシ テキスト版(HTML:85KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

文化観光局 歴史遺産活用部 博物館 学芸課

電話番号:072-245-6201

ファクス:072-245-6263

〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館

このページの作成担当にメールを送る