(2021年10月21日)タイムトラベルさかい利晶の杜へ

更新日:2022年3月10日

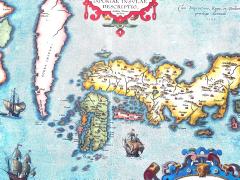

中世の日本地図

中世の日本地図

さかい利晶の杜の正面玄関の前、大きい道路を挟んで、指さす方向。

「幼い与謝野晶子が着物の裾をひるがえし、走っていく姿がみえてきませんか。」

学芸員さんの声が続きます。

「晶子がお友達の家に遊びに行く、その家はいまの「千利休屋敷跡」の場所だったんですよ。そのくだりを晶子は文章に書いています。」

さかい利晶の杜のガラス張りの二階の踊り場で、井戸を眺めます。

利休と晶子の名前を冠した「さかい利晶の杜」は、違う時代を生きたふたりですが、ご近所だったことを教えてくれました。

独自の人生を切り開いたふたりが堺で生まれ、友達とかくれんぼしたり、物思いにふけったり、この辺りを歩いていたと想像すると、この風も遠い昔から吹いてきた風のようです。

一階は、利休の生きた時代のようすと、利休の人生、茶道について知ることができます。入り口には、薄暗がりのなか精巧な船があります。乗り込むことはできないけど、いまにも漕ぎ出しそうな迫力があります。利休と船の取り合わせにちょっと驚きました。

よく考えれば、利休の独創的な有りようは貿易に栄えた商人の街・堺だからこそ育まれたものなんですね。

利休を取り巻く人間模様は、単なる権力構造を越えた高い美意識や未知なるものへの希求も感じます。

また一階でのお茶体験は、コロナ禍で休止中ですが、中世の堺の街のVR体験が楽しめます。

VRは「Virtual Reality」の略で、「人工現実感」や「仮想現実」のこと。

堺の四季の写真の壁、六人ほどが囲むことのできる白い丸いテーブル。

SF映画のなかに入り込んだような空間です。

VRゴーグルを取り付けると、360°の視界が覆われ、視線を動かすと、見た先の映像が動きます。最初は驚きましたが、慣れてくると感覚がつかめます。

10数分はあっというまにすぎました。

二階は、晶子の短歌の朗読の声から始まります。

所定の位置に立つと、スクリーンにうつしだされる言葉と声。

ひとりからひとりへ、と誘われるようにして晶子の時代へ歩を進めます。ポストカードにしたくなるようなセンスのよい装丁の本が、並んでいます。

ヨーロッパへの渡航費を集めるために作られた屏風。現代でいえばクラウドファンディングでしょうか。晶子の短歌が記された屏風は、アート作品のようでもあります。

晶子の実家・駿河屋の店内が再現されています。甘い羊羹のにおいが漂ってきます。算盤を横に、源氏物語の頁を繰る晶子がもどかしそうに髪をかきあげる姿が思いうかびます。

そして、晶子の足跡をたどるパネル。

晶子は海外も含め、日本各地を訪れています。

旅に生き、自身の信じる道を歩き、歌を詠んだ晶子は、いまの社会状況をどのように詠むでしょう。

エントランスの壁にある地図は中世につくられた「日本地図」ですが、大阪あたりに「sacay」とあります。栄えた堺の時代が描かれているのですね。

さかい利晶の杜の玄関を出ます。

通りの向こうの道路に、緑の茂みの下を小さな影が横切っていったのは、風の仕業でしょうか。

2021年10月21日

プログラム・ディレクター上田假奈代

このページの作成担当

文化観光局 文化国際部 文化課

電話番号:072-228-7143

ファクス:072-228-8174

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

このページの作成担当にメールを送る