【ニュースレター】堺アーツカウンシルニュースレターvol.17(2025年2月20日)

更新日:2025年2月26日

堺アーツカウンシルニュースレターvol.17(2025年2月20日)(PDF:1,112KB)

目次

【開催レポート】堺市社会福祉協議会と地域の連携事業「ふくひがフェスタ」

堺市社会福祉協議会(以下、社協)からご相談いただき、今年度は福泉東地区で12月15日に「ふくひがフェスタ」が実施されました。

初夏に社協の担当者の方と上田PDがともに地域に伺い、自治会や民生委員、老人クラブ、福祉委員の方々との話し合いの場を設定いただきました。担い手の高齢化や後継不足の悩みが語られる一方で、「こどもたちの笑顔を大事にしたい」という思いもお聞きしました。小学校との協力関係が築けていることから、かつて団地で開催されていた「餅つき大会」を復活させるアイデアで盛り上がりました。そこで今の時代にあった地域活動の形・仕組みを模索していくことに。夏に月に一度の朝食こども食堂に伺うと、小学校の校長先生をはじめとする先生方、地域の歯医者さん、福祉関係の方も参加されていました。フェスタ当日、餅つき大会の横では、焚き火や校長先生による木工教室、地域の福祉関係者による握力測定コーナー(当日、こどもたちに人気だったのは想定外)、折り鶴コーナーなど規模は広がり、当日の参加者も540人ほど。メッセージツリーには大人やこどもから「楽しい」「またしてほしい」といった言葉が残りました。

近隣地域の福祉関係者や、大学・高校生など、協力団体も10以上とまさに地域一体のイベントになりました。こどもや親世代だけに限らず、グループホームに入居されている高齢者や団地に長く住んでおられる方、外国籍の方もみえて、みんなで焚き火を囲んだり、餅をついたり丸めたり。イベントに参加するだけでなく、交流が生まれました。また地元の若い世代の方からも「なにかやってみたい」と声があがるなど、手応えもありました。

一見すると「これがアート?」と思われるかもしれませんが、集客や賑わいの結果だけを目標にするのではなく、多様な地域の方々が混ざる工夫や、過程を通しての関係性の育みは、一人一人のありのままを認めるアート的な態度だから実現できたと思います。

(PO・中脇健児)

【開催レポート】地域でのアート活動を学ぶ勉強会「話し合い・会議の折り合いを導くファシリテーション術」

1月27日、フェニーチェ堺で開かれた勉強会のテーマは「話し合い・会議の合意形成のコツ」。活動の規模が大きくなったり継続していくと、関わる人も増えてチーム化・組織化は避けられません。話し合いや会議に苦労している人は意外に多いのでは?!ということで、多くの人と協働してきたファシリテーターの経験からお伝えしました。

舞台、美術、福祉、教育などに関わる方、12人が参加されました。「話し合いや会議も基本的な構造はワークショップと一緒」です。冒頭はチェックイン、アイスブレイク、アクティビティ、チェックアウトといった構成と考え方を紹介し、その後、「発散と収束」というプロセスデザインや、そこでよく対立しがちな「そもそもさん」と「とりあえずさん」の事例を。そこをいかに活躍どころとして分けて考えるか、といった対処についてもお伝えしました。

「時間を守る」「議事録のポイント」といった基本的なことも、参加者全員が安心して発言できる場づくりにつながることや、一部の人に振り回されないためにプロジェクトを守るコツであることを伝えると、参加者のみなさんは頷いて過去の経験と紐付けて考えておられる様子でした。

後半は、実践&体験編。机の並べ方だけで会議のパフォーマンスが変わることを実感してもらうために、実際に机や椅子を並び替えて試してみました。「ロの字型はやりがちだけど、一番話し合いに向いていない」と伝えると「それ、いつもしてます…」という苦笑いも。最後は、みんなで「発散と収束」の使いこなし方と、合意形成を導く収束の軸のいくつかのパターンを体験してもらいました。

2時間の中で講義あり、実践ありと密度の濃い時間でしたが、まだまだやり足りない、伝え足りないことも多く、受講された皆さんからは「ファシリテーション講座を連続開講してほしい」と嬉しい感想もいただきました。

(PO・中脇健児)

【連携レポート】「出所者アート展」を並走する

会場の様子。作者ごとに作品が並んでいます。

会場の様子。作者ごとに作品が並んでいます。

堺アーツカウンシルの井戸端かいぎに、関西大学の所先生が参加されたのは2023年の秋。終了後に「相談があって」とお話を伺うと、キャンパス祭で出所者のアート展をゼミ生と企画したく協力を、というものでした。堺市は関西大学と連携を結び地域の社会的課題に取り組んでいて、今回は更生支援・地域共生をテーマに検討しているとのこと。そこでまずは大学に伺い、ゼミ生たちや出所者支援の方々と話しました。

出所者の作品展示をするには、考えを深め見せ方も練る必要があることを伝えました。また出所者の作品に対してゼミ生が応答して作品をつくり、ともに展示する提案をしたところ、挑戦することになりました。展示設営のアドバイザーを、アーティストでヒラオユニバーサルギャラリーの北堅𠮷彦さんにお願いし、顔合わせと下見を行いました。敷居の高い空間ではなく、日常に地続きであってほしいということが学生からも話されました。

2024年6月、キャンパス祭の日、教室は「展示空間」になっていました。アイロンをかけた白いシーツの上には陶芸作品、北堅さんが用意した白い板に平面作品がかけられています。書の作品は色画用紙の上に貼られ、鮮やかに。作品の解説は白いシート(ハレパネ)に読みやすい書体で記されています。写真作品は、北堅さんの提案で60数枚全てプリントし黒板に展示されていました。学生がきっちりと測って、展示したそうです。

会場で作者に会えました。はじめて人に見てもらう機会となったこと、確執のあった家族が来場し作品を前にこれまでにはなかった感覚で会えたことを柔らかい表情で話してくれました。何よりも学生の応答作品にこころを寄せていました。

展示空間に想いが宿り、アートの力がより発揮されました。出所者たち、その家族、支援者たちにも変化が見られました。表現したものに応答すること・されること、尊重されることは、存在を認めあう経験になります。そうした積み重ねがこの社会を信頼していく礎となるのではないでしょうか。

(PD・上田假奈代)

【視察レポート】「眠っているウサギ」一般社団法人劇団コーロ

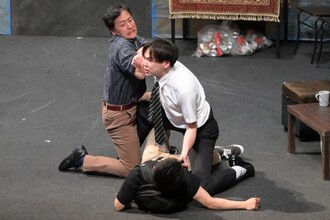

撮影:関口淳吉

撮影:関口淳吉

クリスマスの灯りが街を彩る頃、フェニーチェ堺の小ホールに向いました。2012年にJR大阪駅そばの高架下でホームレスの男性(67歳)が少年4人に襲撃され亡くなりました。そのシンポジウムを訪れた脚本家が次の襲撃がなくなるように、と書いた演劇作品です。

4人の少年には貧困や虐待などの苦しさがあり居場所がありませんでした。作中では、競争を勝ち抜き優れた人であることを是とする考えから心の居場所がなく、若者がホームレスを殺してしまいます。周りの人たちも巻き込まれ、彼と同じように偏見を持っていたり、自己責任論を内面化していることに気づきます。解決は簡単ではないけれど、対話をうみだそうと粘り強く語りかける俳優たちの緊張感は客席にまで響きます。

上演後のアフタートークでは、ホームレスとこどもの出会いを生み出そうと学校の授業で取り組む方や、ホームレスの仕事の支援を行う弁護士、劇作家の3人が具体的な取組を話しました。

本作は大阪での出来事を下敷きに問いとして上演された貴重な演劇でした。舞台の熱量は身体に染み込み、幕が降りても考え続けようと思いました。

(PD・上田假奈代)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ