特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

更新日:2025年12月26日

道路交通法の一部を改正する法律について

令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転することができるようになるなど、新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車の運転者が守るべき交通ルール等は以下のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

※令和5年7月1日以降、いわゆる電動キックボード等であっても、基準に該当しないものを運転する場合には、運転免許を受けていなければならず、歩道を走行することはできません。 違反は罰則の対象となります。

特定小型原動機付自転車の基準

【車体の大きさ】

・長さ 190センチメートル以下

・幅 60センチメートル以下

【車体の構造】

・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。

・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること。

・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

主な交通ルールについて

16歳未満の者の運転の禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

二人乗りの禁止

特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。

通行する場所

・車道通行の原則、車道の左側端を通行

・車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません。(自転車道も通行することができます。)

・また、車道の左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。

原則、車道の左側端を通行

|

自転車道も通行可 |

自転車専用路側帯が設けられている場合は、専用路側帯を通行 |

|---|

例外的に歩道等を通行できる場合

特定小型原動機付自転車のうち、次の条件を満たすものを「特例」特定小型原動機付自転車といい、例外的に歩道(自転車歩道通行可のみ)や路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができます。

・時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと

・最高速度表示灯を点滅させること 等

なお、歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。

また、歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

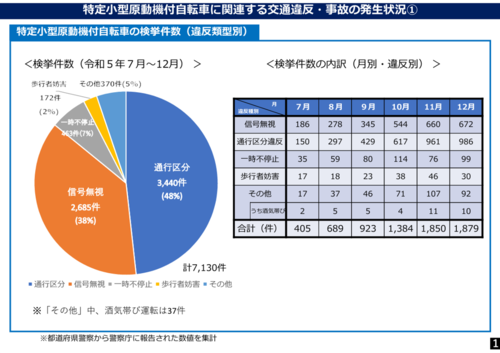

信号機の信号に従う義務

特定小型原動機付自転車は、道路を通行する際は信号機の信号等に従わなければなりません。

特に、次の場合には、歩行者用信号機に従わなければなりません。

・歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合

・特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合

通行の禁止

特定小型原動機付自転車は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。

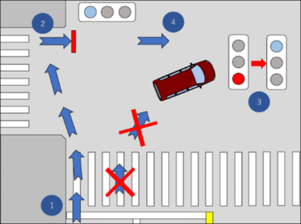

右折の方法

どのような場合もいわゆる「二段階右折」をしなければなりません。

※二段階右折について:青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと。

❶青信号で交差点の向こう側まで直進 |

|---|

左折の方法

左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの手前の地点に達したときに左側の方向指示器を操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。

交差点の通行方法

特定小型原動機付自転車は、信号機がない交差点等においては、通行している道路と交差する道路が優先道路(※)であるとき、又は交差する道路の道幅の方が明らかに広いときは、交差する道路を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行しなければなりません。

※「優先道路」の標識がある道路や、交差点内に中央線や車両通行帯がある道路

それ以外のときには、通行している道路と交差する道路を左から進行してくる車両の進行妨害をしてはいけません(いわゆる「左方優先」)。

また、交差点内に入ろうとするとき、交差点内を通行するときは、交差点の状況に応じ他の車両や歩行者に注意して、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。

合図

特定小型原動機付自転車の運転者は、左折又は右折や進路変更等をするときは、方向指示器等により合図をし、これらの行為が終わるまでその合図を継続しなければなりません。

左折又は右折をするときには、その行為をする地点から30メートル手前の位置、進路変更をするときには、その行為をする時の3秒前のときに合図を行います。

これらの行為が終わったときは、その合図をやめなければならず、また、これらの行為をしないにもかかわらず、合図をしてはいけません。

歩行者の優先

横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止することができるように速度を落として進まなければなりません。

また、歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

緊急自動車の優先

特定小型原動機付自転車は、交差点又はその付近において、緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合には右側)に寄って一時停止しなければなりません。

それ以外の場所で緊急自動車が接近してきたときは、道路の左側に寄って、進路を譲らなければなりません。

道路の横断等の禁止

特定小型原動機付自転車は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路の横断や転回又は後退をしてはいけません。

また、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはいけません。

割り込み等の禁止

前の車両が交差点や踏切等で停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。

また、これらの車両の間を縫って前へ出たりしてはいけません。

一時停止すべき場所

特定小型原動機付自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。

徐行すべき場所

特定小型原動機付自転車は、道路標識等がある場合のほか、左右の見通しがきかない交差点、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂を通行しようとするときは、徐行しなければなりません。

運転者の遵守事項

特定小型原動機付自転車の運転者は、次に掲げる事項等の道路交通法や都道府県公安委員規則により定められた事項を守らなければなりません。

高齢者、身体障害者等の通行に支障がある人が通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること

通学通園バス等の側方を通過するときに、徐行して安全を確認すること

車両が停止しているときを除き、スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしないこと

道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

交通事故の場合の措置

交通事故が起きたときは、直ちに車両の運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を講じ、直ちに警察官に交通事故について報告しなければなりません。

具体的には、次のような措置を講じなければなりません。

(1) 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車両を止め、エンジンを切る。

(2) 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチ等で止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部を負傷しているときは動かさない)ようにする。ただし、後続車による事故のおそれがある場合は、速やかに負傷者を救出して安全な場所に移動させる。

(3) 事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。

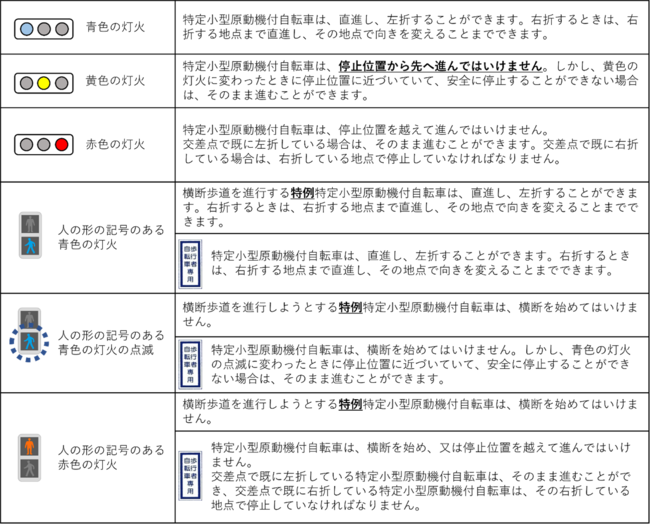

特定小型原動機付自転車に関連する交通違反・事故発生状況について

令和5年7月~12月の特定小型原動機付自転車の検挙件数のうち、通行区分違反及び信号無視によるものが全体の約9割弱となっています。

交通ルールを理解し、正しく利用しましょう。

警察庁『改正道路交通法の施行後における特定小型原動機付自転車等の状況等について』(令和6年1月23日)より抜粋

警察庁『改正道路交通法の施行後における特定小型原動機付自転車等の状況等について』(令和6年1月23日)より抜粋

特定小型原動機付自転車安全利用ハンドブック(大阪府警察作成)

特定小型原動機付自転車安全利用ハンドブック(大阪府警察作成)

このページの作成担当

建築都市局 都市整備部 都心未来創造課(事業第二係)

電話番号:072-340-0368

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号

堺市役所高層館14階