堺市工事請負契約書第25 条第2 項(単品スライド)運用基準

更新日:2024年4月1日

特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が著しく不適当となったことによる請負代金額の変更に係る規定(以下「単品スライド条項」という。)については、以下に定める事項により運用するものとする。

なお、本運用基準に係る取扱いの詳細については、国土交通省直轄工事の運用及び国土交通省発行の「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案) 」を準用するものとする。ただし、適用日や様式等、国土交通省の取扱いと異なる内容については、本運用基準を優先するものとする。

1 対象工事

残工期が2カ月以上ある全ての工事を対象とする。

2 対象となる工事材料

(1) 単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」とは、当該工事に主に使用される鋼材類、燃料油又はその他工事材料であって、主要な工事材料の品目ごとに次式により算定した当該工事に係る各変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えるものを単品スライド条項の対象とする。

変動額鋼 = M変更鋼 - M当初鋼

変動額油 = M変更油 - M当初油

変動額材料 = M変更材料 - M当初材料

M当初鋼,M当初油,M当初材料={ p1×D1+ p2×D2+……+ pm ×Dm }×k+消費税等相当額

M変更鋼,M変更油,M変更材料={ p'1×D1+ p'2×D2+……+ p'm ×Dm }×k+消費税等相当額

M当初鋼,M当初油,M当初材料:価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額

M変更鋼,M変更油,M変更材料:価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額

p: 設計時点における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価

p':4の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価

D:5の規定に基づき対算定した鋼材類、燃料油又はその他工事材料の対象数量

k:落札率(当初請負代金額/当初設計金額)

(2) (1)に規定する鋼材類、燃料油又はその他工事材料は、次に定めるとおりとする。

[1] 鋼材類

H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等の鋼材を主材料として構成されている材料

[2] 燃料油

ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油

[3] その他工事材料

アスファルト類、コンクリート類等の鋼材類、燃料油以外の主要な工事材料

(3) 請負代金の部分払をした工事における(1)に規定する「請負代金額」は、当該工事の請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。

ただし、工事請負契約書第37条第2項に規定する請求書面において、7の規定により、発注者又は受注者の求めに応じ、当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合にあっては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。

3 スライド額の算定

(1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、2(1)の規定により単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工事材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。

S増額 = ( M変更鋼- M当初鋼)+( M変更油- M当初油)+( M変更材料- M当初材料)- P×1/100

S減額 = ( M変更鋼- M当初鋼)+( M変更油- M当初油)+( M変更材料- M当初材料)+ P×1/100

S増額:スライド額(増額変更の場合)

S減額:スライド額(減額変更の場合)

M変更鋼,M当初鋼,M変更油,M当初油,M変更材料,M当初材料:2 (1)に同じ

P:2に規定する請負代金額

(2) 受注者が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額(消費税等相当額を含む。 以下「実際の購入金額」という。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更鋼 、M変更油又はM変更材料を下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更鋼に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M変更油に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を 、M変更材料に代えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。

(3) 建設局発注の対象工事については、実際の購入金額が(1)のM変更鋼、M変更油又はM変更材料を上回る場合にあっては、受注者が対象材料について、6(1)に規定する書類に加え、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合に限り、(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更鋼に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M変更油に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M変更材料に代えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。

(4) (2)及び(3)の 「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする。

[1] 6の規定により確認される対象材料の実際の購入数量が5に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料についての実際の購入金額

[2] 6の規定により確認される対象材料の実際の購入数量が5に規定する対象数量を上回る場合は、対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに実際の購入金額を乗じて得た金額

[3] 燃料油について、6(5)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量を5に規定する対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、4(1)[2]ロの平均価格を乗じて得た金額

(5) スライド額の算定は、対象材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。

4 価格変動後における単価の算定方法

(1) スライド額の算定に用いる価格変動後の対象材料の単価(p')は、次に定めるとおりとする。

[1] 鋼材類及びその他工事材料

対象材料を現場に搬入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格)とする。 ただし、減額変更する場合においては、施工計画書に定められている計画工程表等の発注者が有する情報に基づき判断した搬入月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を平均した価格)とする。

[2] 燃料油

イ 対象材料を購入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した価格)とする。

ロ 対象材料のうち、6(5)の規定により、受注者が提出した主たる用途に用いた数量の証明書類に基づいて当該証明に係る数量以外の数量についても5の対象数量とすることとした場合、又は減額変更する場合で発注者が有する情報では購入月ごとの購入数量が判断できない場合にあっては、イの規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。

(2) (1)[1]及び[2]イに規定する対象材料の搬入又は購入(以下「搬入等」という。)の月及び数量は、工事請負契約書第13 条第2項による工事材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。

5 対象数量の算出方法

(1) スライド額の算定の対象とする数量D(以下「対象数量」という。)は、対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。

[1] 設計図書(営繕工事にあっては、数量書。以下同じ。)に記載された数量があるときは、当該数量

[2] 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、発注者の設計数量

[3] その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となるもの(運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。)にあっては、当該運搬に要する燃料油の数量で客観的に確認できるもの

(2) 請負代金の部分払をした工事にあっては、7の規定により単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合を除き、(1)に規定する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。

6 搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する受注者への確認又は受注者との協議

(1) 受注者が単品スライド条項の適用を請求したとき又は発注者が減額変更を請求した場合で発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立てたときは、発注者は受注者に対し、受注者が対象材料を実際に購入した際の数量、単価及び購入先並びに当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。

(2) 増額変更を行う場合で、受注者が(1)の求めに応じず 、必要な証明書類を提出しないため 、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の適用対象とはしないものとする。

(3) 減額変更を行う場合で、受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、発注者が算定したスライド額を請負代金額の変更額とする。

(4) 建設局発注の対象工事にあっては、(1)の規定にかかわらず、鋼材類については、当該対象材料を実際に購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合においては、当該対象材料の搬入等の月及び数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、実際に購入した際の単価は搬入等した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入等した場合にあっては、各搬入等の月の実勢価格を搬入等の月ごとの搬入等数量で加重平均した価格)を用いてスライド額を算定することができる。

(5) (1)の規定にかかわらず、 燃料油については、当該 対象材料を実際に購入した際の数量、単価、購入先及び購入時期の全てを証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認める場合においては、受注者が主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、受注者が証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、受注者が証明した数量以外の数量についても5の対象数量とすることができる。

7 部分払時の取扱い

工事請負契約書第37条第2項に基づき、受注者が部分払の請求を書面により行う際、対象材料の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、発注者又は受注者の求めに応じ、当該書面に、発注者又は受注者は部分払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を記載するものとする。

8 部分引渡し

工事請負契約書第38条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。

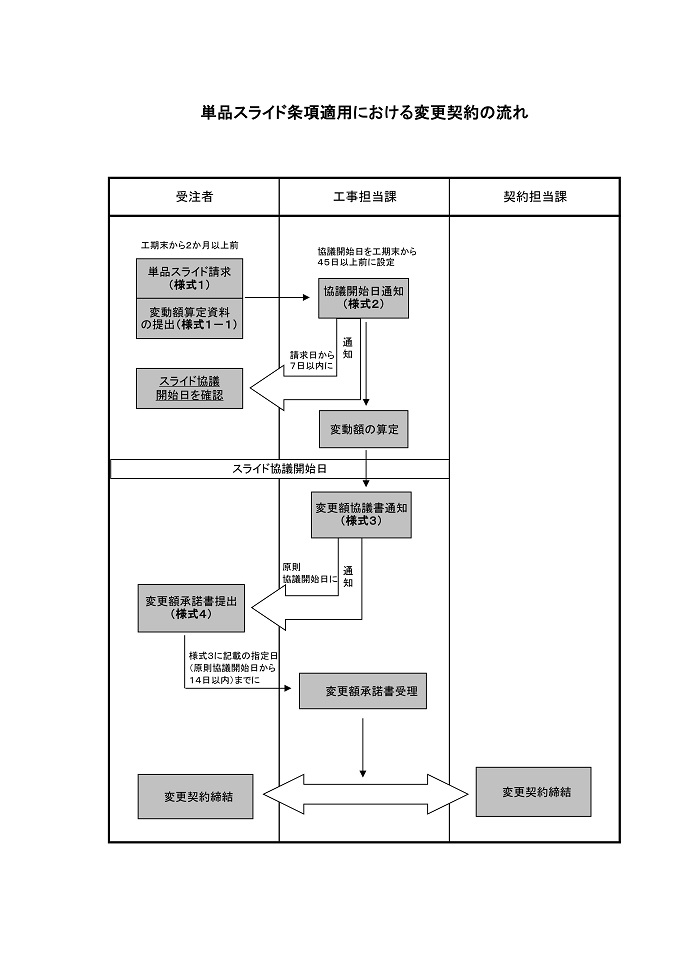

9 請負代金額の変更手続き手続

(1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。

(2) (1)に規定する請求が受注者からあったとき又は発注者が請求を行ったときは、工事請負契約書第25条第2項の規定に基づき、発注者と受注者とが協議するものとし、この場合、協議開始の日を原則「工期末から45日以上前の日」と定め、これを(1)の請求があった日又は請求を行った日から7日以内に受注者に通知するものとする。

(3) (2)に規定する協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を定め、受注者に通知する。

(4) 単品スライド条項に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末日までに行うものとする。

10 インフレスライドを行う場合の特則

工事請負契約書第25条の規定のうち、別に定める「堺市工事請負契約書第25条第3項(インフレスライド)運用基準」(以下「インフレスライド運用基準」という。)に基づく規定(以下「インフレスライド条項」という。)を適用して請負代金額を変更した契約については、2.(1)中「請負代金額」とあるのは「インフレスライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「設計時点における 鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価」とあるのは「設計時点における 鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価(「インフレスライド運用基準」に定める基準の日以降については、当該基準の日における単価)」と し、3.(1)中「請負代金額」とあるのは「請負代金額から「インフレスライド運用基準」に定める変動後残工事代金額を控除した額(「インフレスライド運用基準」に定める基準日以降については、0とする。)」とする。

附則

1 この運用基準は、平成20年7月7日から施行し、適用する。

2 工期の末日が、この運用基準の施行日以降で平成20年10月31日以前である工事に係る9(1)の規定の適用については、「当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合」とあるのは「工期満了前であって、かつ、平成20年8月31日まで」とする。

附則

1 この運用基準は、平成20年12月18日から施行し、適用する。

2 改正後の10の規定を適用するにあたり、工期の末日が、この運用基準の施行の日以降で平成21年3月31 日以前である工事に係る9 (1)の規定の適用については、「当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合」とあるのは「工期満了前であって、かつ、平成21年1月31日まで」とする。

附則

この運用基準は、平成26年4月1日から施行し、適用する。

附則

この運用基準は、令和2年12月1日から施行し、適用する。

附則

この運用基準は、令和3年2月24日から施行し、適用する。

附 則

この運用基準は、令和4年8月19日から施行し、適用する。

附 則

この運用基準は、令和6年4月1日から施行し、適用する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ