資料

更新日:2026年1月21日

計画の策定経過

平成30年度の審議経過

| 回 | 分野 | 開催日 | 案件 |

|---|---|---|---|

| 第1回 | 地域福祉関係 | 平成30年 |

・懇話会の位置づけ・スケジュール等について |

成年後見・ |

平成30年 |

・懇話会の位置づけ・スケジュール等について |

|

| 第2回 | 合同会議 | 平成31年 |

・第4次地域福祉計画策定調査の集計結果について |

| 回 | 開催日 | 案件 |

|---|---|---|

| 第1回 | 平成30年 |

・今年度の事業進捗状況について |

| 第2回 | 平成31年 |

・第4次地域福祉計画策定調査の集計結果について |

| 回 | 開催日 | 案件 |

|---|---|---|

| 第1回 | 平成30年 |

・今年度の事業進捗状況について |

| 第2回 | 平成31年 |

・第4次地域福祉計画策定調査の集計結果について |

| 回 | 開催日 | 案件 |

|---|---|---|

| 第1回 | 平成30年 |

・会議の位置づけ・次期計画策定に向けたスケジュール等について |

| 第2回 | 平成31年 |

・「堺あったかぬくもりプラン3」の進捗状況について |

令和元年度の審議経過

| 回 | 分野 | 開催日 | 案件 |

|---|---|---|---|

| 第1回 | 地域福祉関係 | 令和元年 |

・現行計画の進捗状況について |

成年後見・ |

令和元年 |

||

| 第2回 | 地域福祉関係 | 令和元年 |

・関係機関、団体への意見聴取による主な意見 |

成年後見・ |

令和元年 |

||

| 第3回 | 地域福祉関係 | 令和元年 |

・第4次堺市地域福祉計画について |

成年後見・ |

令和元年 |

||

| 第4回 | 地域福祉関係 | 令和元年 |

・第3回懇話会でのご意見と対応(案) |

成年後見・ |

令和元年 |

||

| 第5回 | 合同会議 | 令和3年 |

・パブリックコメントの実施結果について |

| 回 | 開催日 | 案件 |

|---|---|---|

| 第1回 | 令和元年 |

・現行計画の進捗状況について |

| 第2回 | 令和元年 |

・第3回懇話会でのご意見と対応(案) |

| 第3回 | 令和2年 |

・パブリックコメントの実施結果について |

| 回 | 開催日 | 案件 |

|---|---|---|

| 第1回 | 令和元年 |

・現行計画の進捗状況について |

| 第2回 | 令和元年 |

・関係機関、団体への意見聴取による主な意見 |

| 第3回 | 令和2年 |

・パブリックコメントの実施結果について |

| 回 | 開催日 | 案件 |

|---|---|---|

| 第1回 | 令和元年 |

・次期計画策定の進捗状況について |

| 第2回 | 令和元年 |

・第3回堺市地域福祉計画推進懇話会でのご意見と対応(案) |

| 第3回 | 令和2年 |

・パブリックコメントの実施結果について |

委員名簿(令和2年3月現在 名簿順 敬称略)

| 氏名 | 所属団体等 | 地域福祉 |

成年後見・ |

|---|---|---|---|

| 網田 隆次 | 堺市社会福祉施設協議会 |

○ | |

| 井村 晋 | 大阪司法書士会 |

○ | |

| 大成 秀隆 | さかいボランティア連絡会 |

○ | |

| 大島 知子 | 堺市校区福祉委員会連合協議会 |

○ | |

| 小田 多佳子 | 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事長 | ○ | |

| 金澤 正巳 | 堺市自治連合協議会 |

○ | |

| 久保 洋子 | 堺市女性団体協議会 |

○ | |

| 幸家 勇人 | 公益社団法人大阪社会福祉士会堺支部 事務局長 |

○ | |

| 鶴谷 衣江 | 一般社団法人堺市老人クラブ連合会 女性部会長 |

○ | |

| 中西 基 | 大阪弁護士会 | ○ | |

| 永吉 真由 | 美原区障害者基幹相談支援センター長 | ○ | |

| 西尾 正敏 | さかい地域包括・在宅介護支援センター協議会 代表幹事 |

○ | |

| 西田 伸祐 | 特定非営利活動法人シビルブレイン |

○ | |

| 星 忠宏 | 堺市民生委員児童委員連合会 |

○ | |

| 枡谷 礼路 | 特定非営利活動法人み・らいず |

○ | |

| ◎松端 克文 | 武庫川女子大学 |

○ | |

| □三田 優子 | 大阪府立大学 |

○ | |

| 森田 総一 | 堺市保護司会連絡協議会堺区保護司会 会長 |

○ | |

| ◇湯川 まゆみ | 特定非営利活動法人SEIN |

○ | |

| 渡邉 進 | 大阪刑務所 分類審議室長 | ○ |

| 氏名 | 所属団体等 |

|---|---|

網田 隆次 |

堺市社会福祉施設協議会 副会長 |

| 小田 多佳子 | 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事長 |

| ◎小野 達也 | 桃山学院大学 教授 |

| 小堀 清次 | 堺市議会 議員 |

| 佐瀬 美惠子 | 桃山学院大学 非常勤講師 |

| 静 又三 | 社会福祉法人堺市社会福祉協議会 会長 |

| 椿 孝夫 | 堺市校区福祉委員会連合協議会 会長 |

| ○所 めぐみ | 関西大学 教授 |

| 中辻 さつ子 | 堺市民生委員児童委員連合会 会長 |

| 山本 重信 | 堺市自治連合協議会 会長 |

加納 剛 堺市民生委員児童委員連合会 会長(令和元年11月30日まで)

| 企画部長 | 環境事業部長 | 商工労働部長 |

| 危機管理室長 | 生活福祉部長 | 交通部長 |

| 財政部長 | ◎長寿社会部長 | 住宅部長 |

| 市民生活部長 | 障害福祉部長 | 教育委員会事務局 |

| 人権部長 | 健康部長 | 南区役所 副区長 |

| 男女共同参画推進部長 | 子ども青少年育成部長 | 消防局 予防部長 |

| スポーツ部長 |

| 氏名 | 所属団体等 |

|---|---|

| 池尾 弘久 | 堺市社会福祉施設協議会 常任委員 |

| 大町 むら子 | 堺市女性団体協議会 副委員長 |

| 小田 多佳子 | 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事長 |

| ○小野 達也 | 桃山学院大学 教授 |

| 金澤 正巳 | 堺市自治連合協議会 副会長兼議長 |

| 里見 和彦 | 堺市歯科医師会 常務理事 |

| 信田 禮子 | さかいボランティア連絡会 会長 |

| 竹中 俊彦 | 堺市医師会 理事 |

| 玉井 辰子 | 堺市老人介護者(家族)の会 会長 |

| 辻 洋児 | 堺市老人クラブ連合会 会長 |

| 椿 孝夫 | 堺市校区福祉委員会連合協議会 会長 |

| 中辻 さつ子 | 堺市民生委員児童委員連合会 会長 |

| 西上 孔雄 | 特定非営利活動法人さかい市民ネット 役員 |

| 松木 信生 | 堺市健康福祉局健康部長 |

| 松下 廣伸 | 堺市教育委員会事務局学校教育部長 |

| ◎松端 克文 | 武庫川女子大学 教授 |

| 宮川 道英 | 堺市薬剤師会 常務理事 |

| 宮前 安紀子 | 堺市子ども青少年局子ども青少年育成部長 |

| 森 浩二 | 堺市健康福祉局障害福祉部長 |

| 山本 甚郎 | 堺市健康福祉局生活福祉部長 |

| 米村 かおる | 堺市健康福祉局長寿社会部長 |

加納 剛 堺市民生委員児童委員連合会 会長(令和元年11月30日まで)

アンケート調査結果の概要

(1)調査の実施概要

1)調査の目的

・第4次堺市地域福祉計画の策定(成年後見制度利用促進計画、再犯防止推進計画を包含し、第6次堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画と一体的に策定)に向けた基礎資料として、地域福祉に関する現状や課題を把握するために実施しました。

2)調査の対象

(「*」は該当種別の団体・機関から無作為に抽出)

- 市民調査(1,000件):20歳以上の市民を対象とし、平成30年11月15日現在の住民基本台帳(外国人登録を含む)から、区人口、年齢、性別割合に応じて無作為に抽出

- 団体調査(500件):校区福祉委員会[93件]、校区民生委員児童委員会[93件]、社会福祉協議会登録ボランティアグループ[207件*]、福祉活動を行うNPO法人[107件*]

- 機関調査(500件):市レベルの専門機関・行政機関等[18件]、区レベルの専門機関・行政機関等[36件]、地域レベルの専門機関[21件]、居宅介護支援事業所[177件*]、指定相談支援事業所[93件*]、社会福祉法人[96件*]、医療法人[41件*]、成年後見関係機関・団体[7件]、再犯防止関係機関・団体[11件]

3)調査の内容

- 市民調査

1)回答者の属性

2)日常生活での「楽しみ」や「困りごと」について

3)地域との関わりや活動への参加について

4)福祉に関する考えについて

- 団体調査

- 機関調査

1)実施している活動・業務について

2)活動・業務を通じて把握している地域生活の課題と、解決のための取組などについて

3)地域福祉活動への市民の参加や、活動への支援をすすめるための取組について

(※)団体・機関の各々の特性を活かした取組を分析するため、団体調査、機関調査は共通の枠組みで実施しました。

4)調査の方法

・郵送により配付、回収を行う質問紙法で実施しました。

5)調査の期間

- 市民調査 平成30年11月21日(発送)~ 12月10日(締め切り)

- 団体調査 平成30年11月29日(発送)~ 12月20日(締め切り)

- 機関調査 平成30年11月30日(発送)~ 12月20日(締め切り)

6)回収状況

- 市民調査 有効発送数 991件 有効回収数 350件 回収率 35.3%

- 団体調査 有効発送数 493件 有効回収数 284件 回収率 57.6%

- 機関調査 有効発送数 500件 有効回収数 312件 回収率 62.4%

(2)市民調査の結果

1)回答者の属性

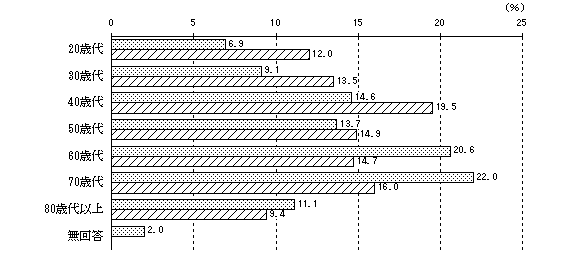

問19-1 あなたの年齢は。 問19-2 あなたの性別は。

年齢

年齢

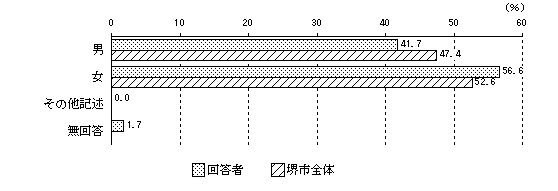

性別

性別

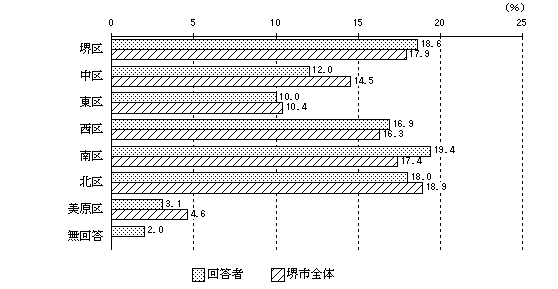

問19-3 あなたがお住まいの区は。

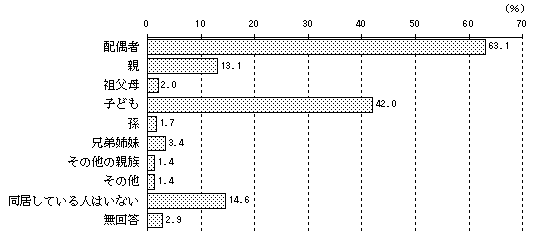

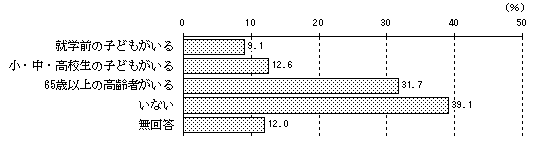

問19-4 同居されている方は。(複数回答)

問19-5 同居されているご家族に、18歳未満の子どもや65歳以上の高齢者がいますか。

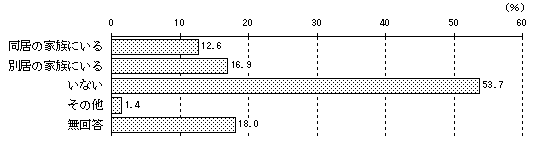

問19-6 同居・別居のご家族に、介護などが必要な方がいますか。(複数回答)

(※)「同居の家族にいる」と「別居の家族にいる」の両方の人が2.7%

(※)「同居の家族にいる」と「別居の家族にいる」の両方の人が2.7%

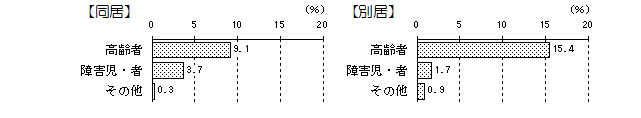

どのような方ですか。

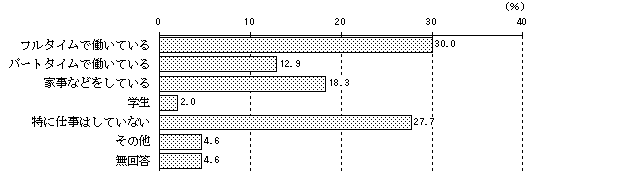

問19-7 あなたはお仕事に就いておられますか。

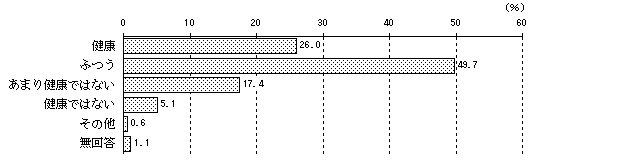

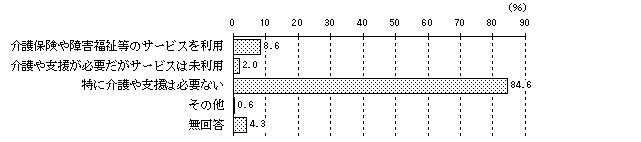

問19-8 あなたの健康状態はいかがですか。

問19-9 あなたは日常の生活で介護や支援が必要ですか。

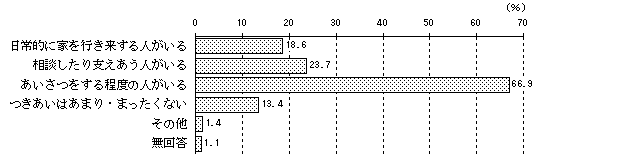

問19-10 あなたは、近所の人とどれくらいのおつきあいがありますか。(複数回答)

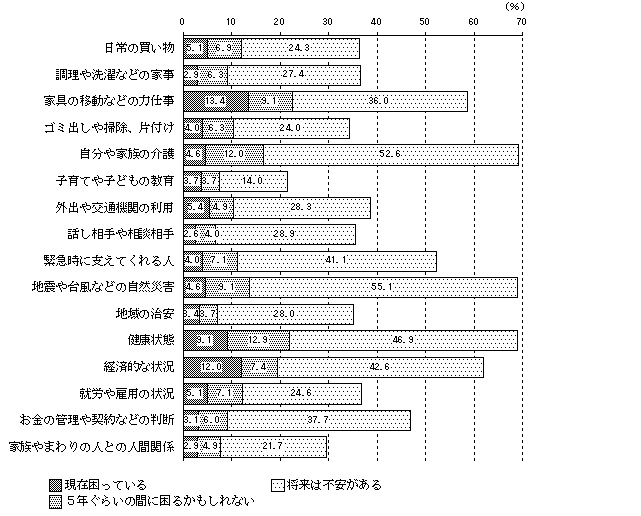

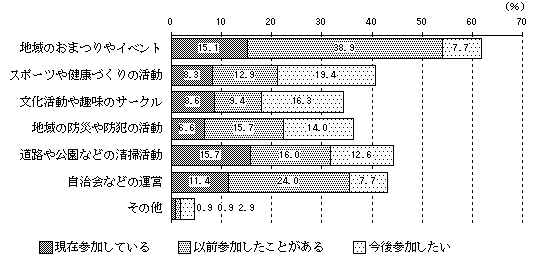

2)日常生活での「楽しみ」や「困りごと」について

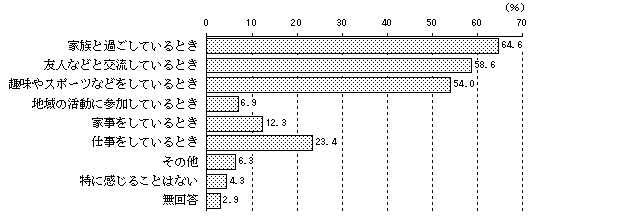

問1 あなたは日常生活のなかで、どのようなときに楽しさや生きがいを感じますか。

(複数回答)

問2 あなたは日常生活に関する以下のことで、困ったり不安に感じていることがありますか。

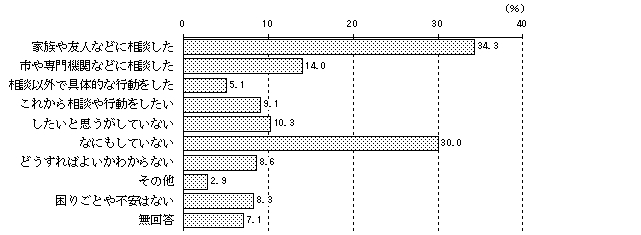

問3 問2でお聞きしたような日常生活の困りごとや不安を解決していくために、あなたがしていること(したこと)がありますか。(複数回答)

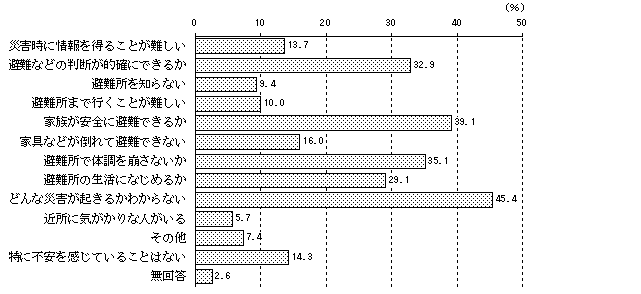

問4 地震や台風などの災害時の避難に関して、不安を感じていることがありますか。

(複数回答)

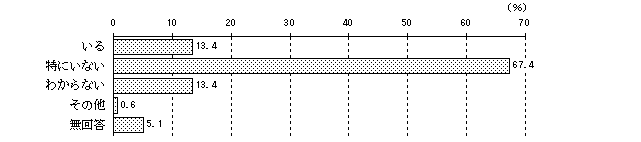

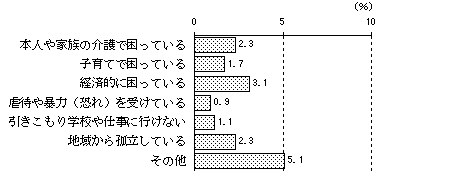

問5 あなたは、家族や親族以外で、地域で気がかりな人がいますか。

気がかりなのは、どのような方ですか。(複数回答)

その人に対して、あなたはなにかしていますか(しましたか)。(複数回答)

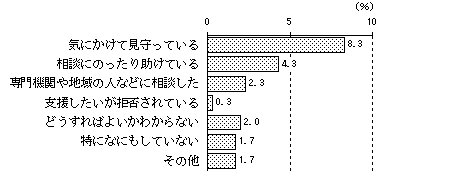

問6 日常生活の困りごとや不安を解決するひとつの方法として、地域の人にも支えてもらうことについて、あなたはどう思いますか。

3)地域との関わりや活動への参加について

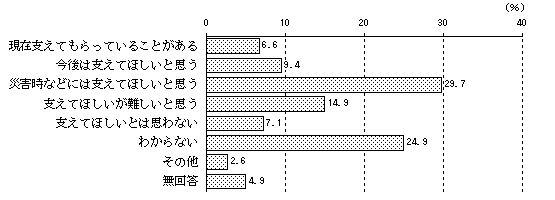

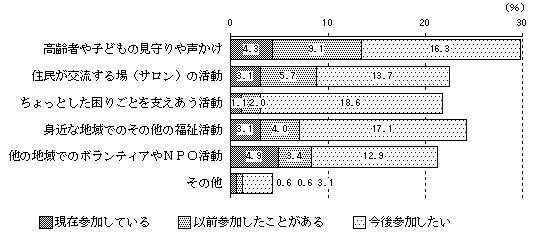

問7 あなたは、お住まいの地域のつぎのような活動に参加したことがありますか。また、現在は参加していなくて、今後参加したいと思うものがありますか。

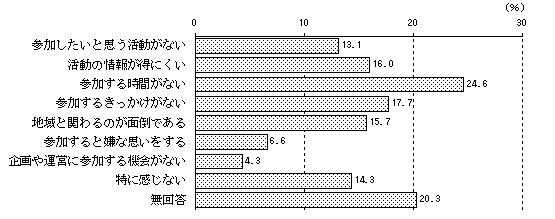

問8 あなたは、地域の活動への参加ついて、気になることがありますか。(複数回答)

問9 あなたは、お住まいの地域以外での活動も含め、福祉の活動に参加していますか。また、現在は参加していなくて、今後参加したいと思うものがありますか。

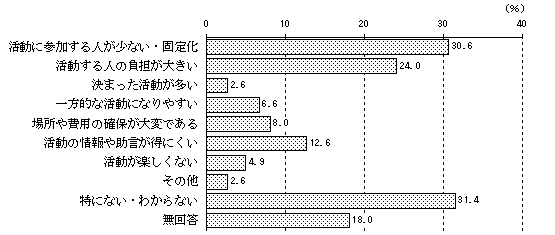

問10 市民による福祉活動について、課題だと思うことがありますか。(複数回答)

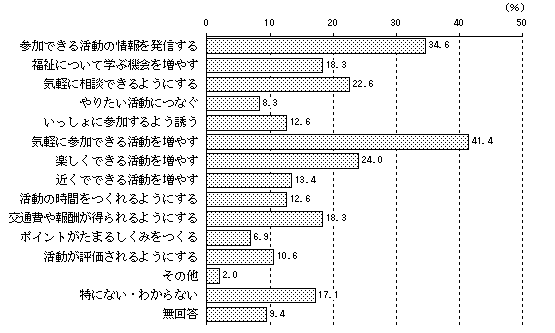

問11 あなたは、福祉活動に参加する人を増やすには、どのような取組を特に優先的にすすめるのがよいと思いますか。(複数回答)

4)福祉に関する考えについて

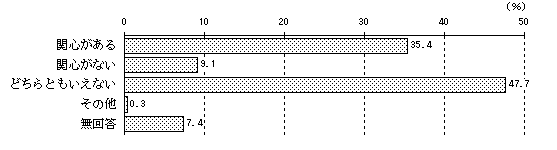

問12 あなたは、福祉に関心がありますか。

問13-1 あなたは、地域の福祉を充実するために、どのようなことに特に優先的に取り組むべきだと思いますか。(複数回答)

問13-2 問13-2の取組で、地域や民間の団体・事業者などが積極的に取り組むべきだと思うことがありますか。(複数回答)

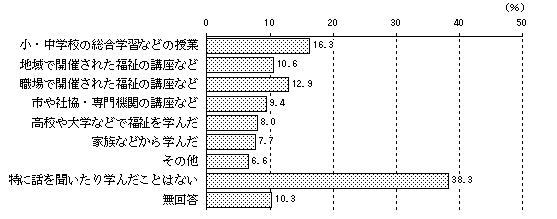

問14 あなたは、どこかで福祉について話を聞いたり、学んだことがありますか。(複数回答)

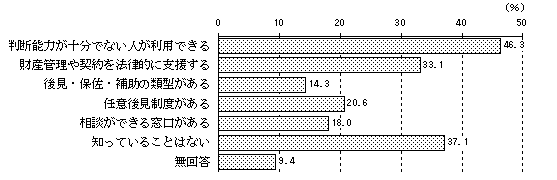

問15 成年後見制度について、つぎのようなことをご存じですか。(複数回答)

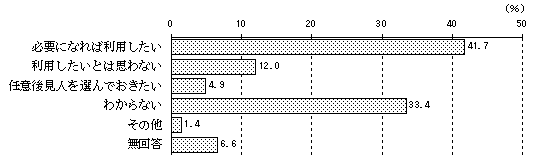

問16 あなたは支援が必要になったときには、成年後見制度を利用したいと思いますか。

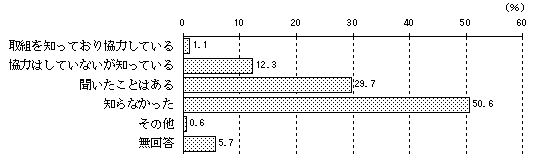

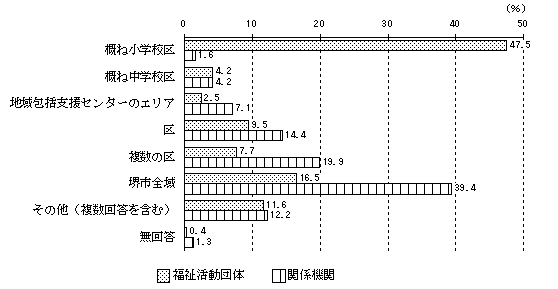

問17 あなたは、再犯防止の取組がすすめられていることをご存じでしたか。

問18 あなたは、再犯防止の取組をすすめることについて、どのように思いますか。

(3)団体調査・機関調査の結果

1)実施している活動・業務について

《福祉活動団体》

《福祉活動団体》

《関係機関》

《関係機関》

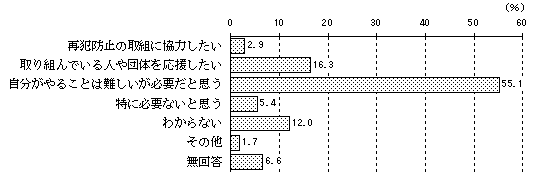

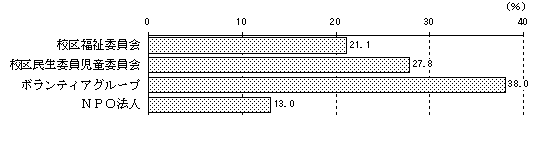

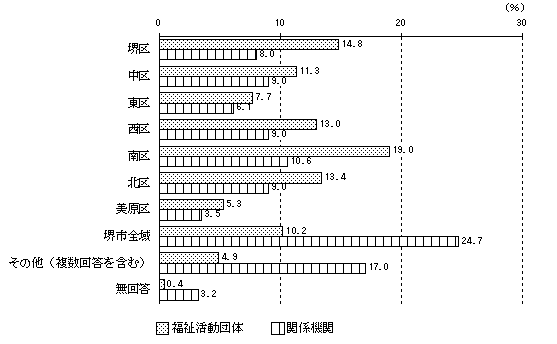

問1 活動を行われている主なエリア・業務の対象とされている主なエリアを教えてください。

問2 問1のエリアは、どの区に含まれますか。

《団体調査》

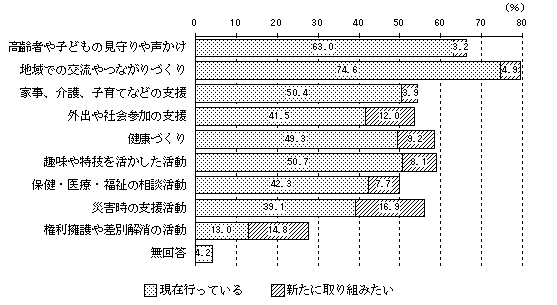

問3 貴団体では、地域の福祉や保健・医療に関する次のような活動を行っていますか。また、今後、新たに取り組みたいと思うものがありますか。(複数回答)

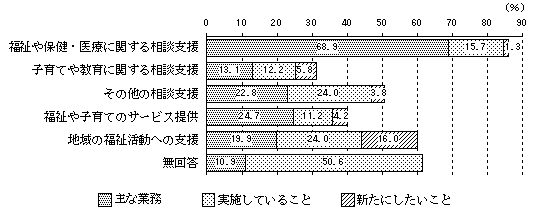

《機関調査》

問3-1 貴機関で、現在実施している主な業務、主ではないが実施していること、今後、新たに取り組んでいきたいと思われることはどのようなことですか。(複数回答)

実施している・新たにしたい業務

実施している・新たにしたい業務

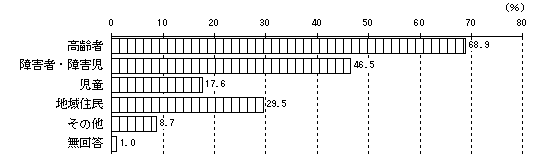

業務の対象

業務の対象

| その対象のみの機関 | 地域住民をあげた機関 | |

|---|---|---|

| 高齢者 | 26.0(37.7) | 25.6(37.2) |

| 障害者・障害児 | 15.7(33.8) | 11.5(24.8) |

| 児童 | 3.2(18.2) | 8.8(45.5) |

| 地域住民 | 1.9(6.5) | 29.5(100.0) |

| 無回答 | 1.9(22.2) | 2.2(25.9) |

( )は、その対象をあげた機関のなかでの割合

2)活動・業務を通じて把握している地域生活の課題と、解決のための取組などについて

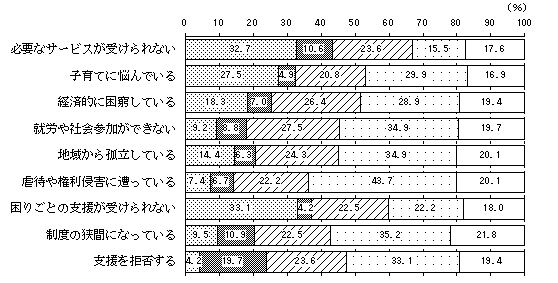

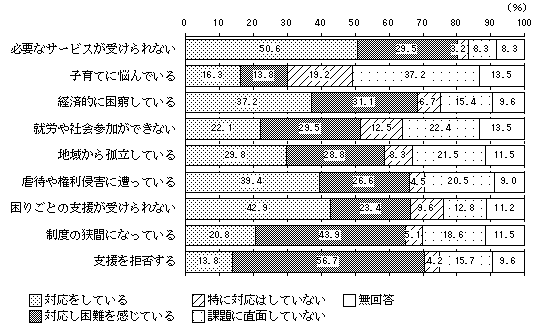

問4 貴団体では、市民の日常生活に関する次のような課題を持つ人に対応した活動(相談や支援、予防のための取組など)をしていますか。貴機関では、業務のなかで市民の日常生活に関する次のような課題を持つ人への対応をすることがありますか。

また、対応されるなかで困難を感じているものがありますか。

《福祉活動団体》

《福祉活動団体》

《関係機関》

《関係機関》

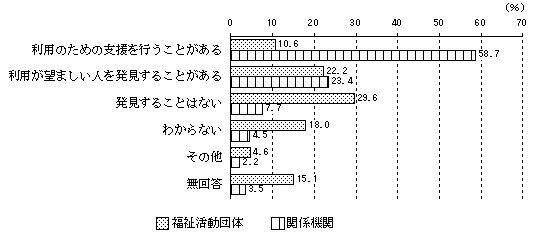

問5 貴団体での活動・貴機関の業務を通じて、成年後見制度の利用を必要とする人を発見したり、利用のための支援などを行うことがありますか。

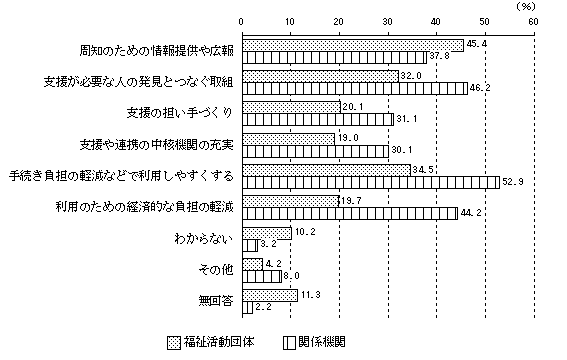

問6 成年後見制度の利用を促進するうえで、特に優先的に力を入れて取り組むべきことはどのようなことだと思いますか。(複数回答)

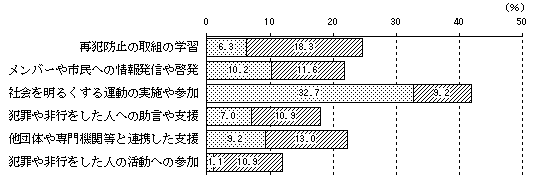

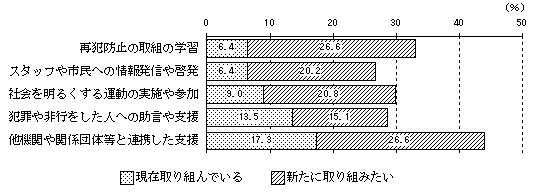

問7 貴団体・貴機関では、再犯防止のための活動として取り組んでいることがありますか。また、今後、新たに取り組みたいと思うことがありますか。(複数回答)

《福祉活動団体》

《福祉活動団体》

《関係機関》

《関係機関》

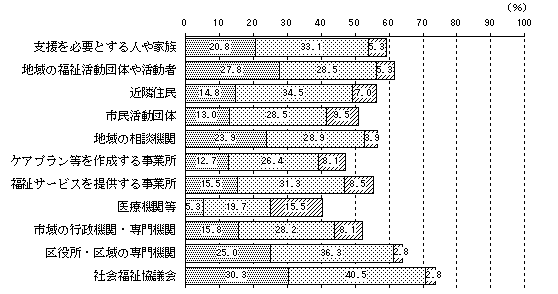

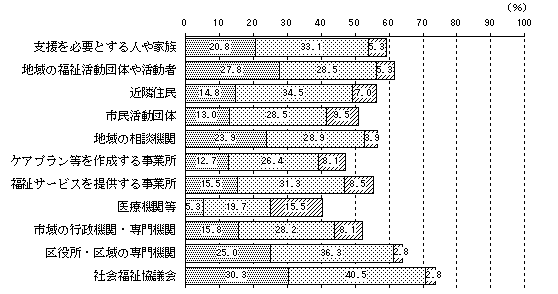

問8 市民の日常生活の課題を解決するための活動を行ううえで、貴団体・貴機関が連携したり、つないでいるところ、今後、新たに連携したいと思うところがありますか。

《福祉活動団体》

《福祉活動団体》

《関係機関》

《関係機関》

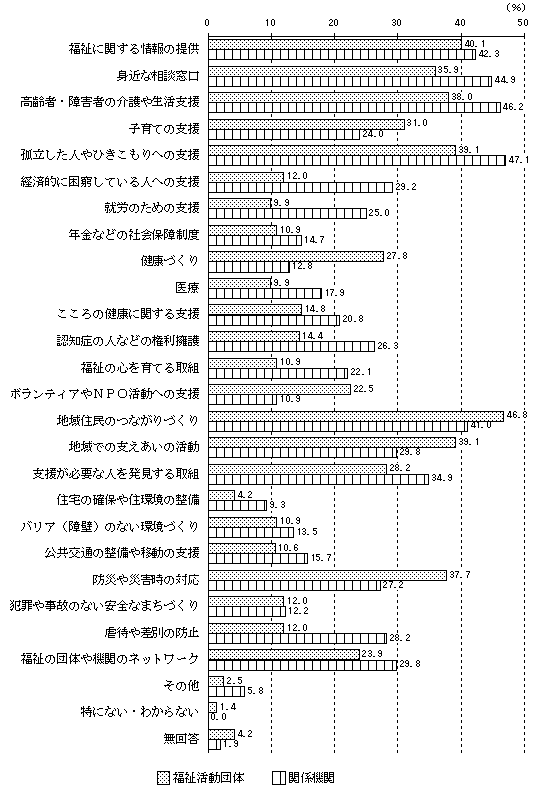

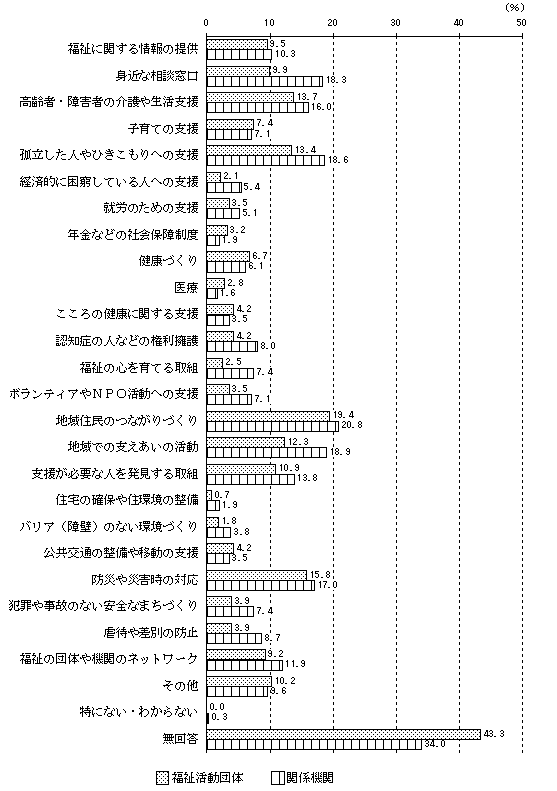

問9-1 地域の福祉を充実するために、どのようなことに特に優先的に取り組むべきだと思いますか。(複数回答)

問9-2 問9-1の取組で、地域や民間の団体・事業者などが積極的に取り組むべきだと思うことがありますか。

特に優先的に取り組むこと

特に優先的に取り組むこと

地域や民間の団体・事業者などが積極的に取り組むこと

地域や民間の団体・事業者などが積極的に取り組むこと

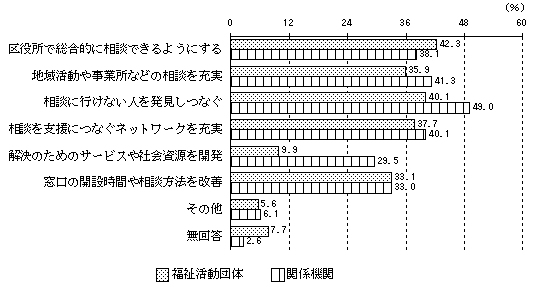

問10 「地域共生社会」では、多様な生活課題に制度等の枠を超えて横断的に対応する相談支援体制が求められますが、堺市でそうした包括的な相談支援の仕組みを充実していくうえで、特に優先的に力を入れて取り組むべきことはどのようなことだと思いますか。(複数回答)

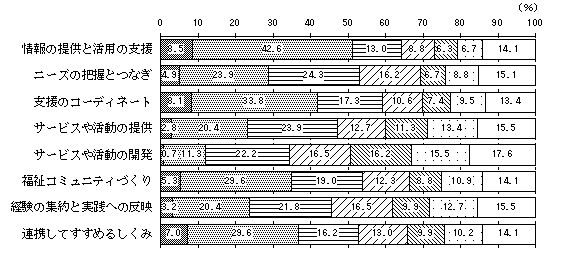

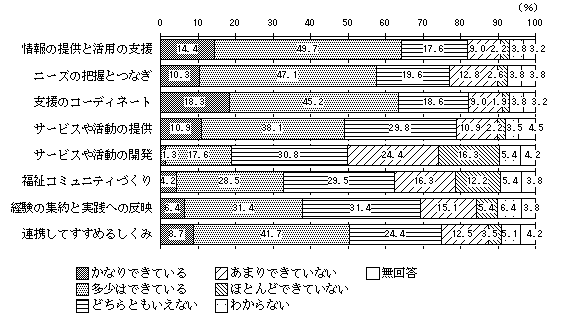

問11 貴団体が活動している地域・貴機関が業務の対象とされている地域では、関係機関や団体などが連携して「地域共生社会」を実現していくために必要と考えられる次のような取組が、どの程度できていると思いますか。

《福祉活動団体》

《福祉活動団体》

《関係機関》

《関係機関》

3)地域福祉活動への市民の参加や、活動への支援をすすめるための取組について

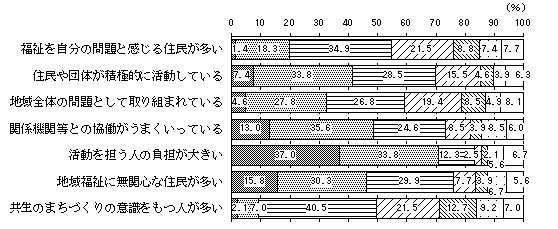

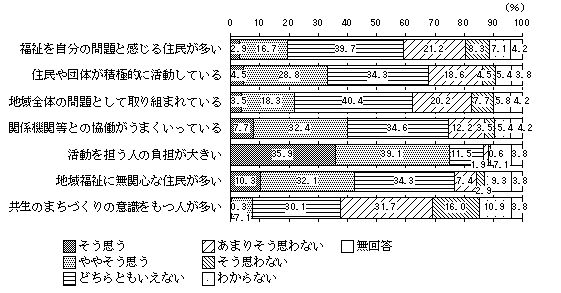

問12 地域福祉をすすめていくうえでの「地域の福祉力」(地域での支え合いなど)に関して、活動を行われている地域・業務の対象とされている地域の状況について、どのように感じていますか。

《福祉活動団体》

《福祉活動団体》

《関係機関》

《関係機関》

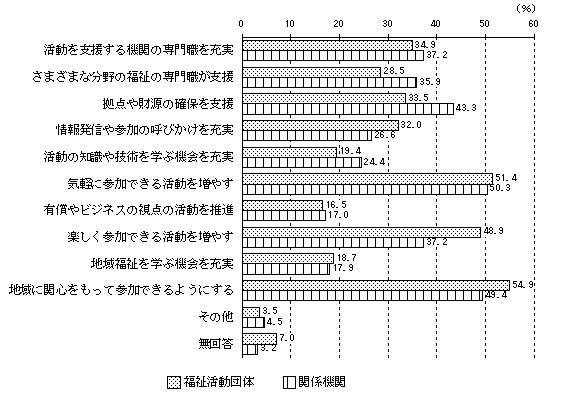

問13 市民による地域福祉活動を推進していくには、どのような取組を特に優先的に充実していくことが重要だと思いますか。(複数回答)

《団体調査》

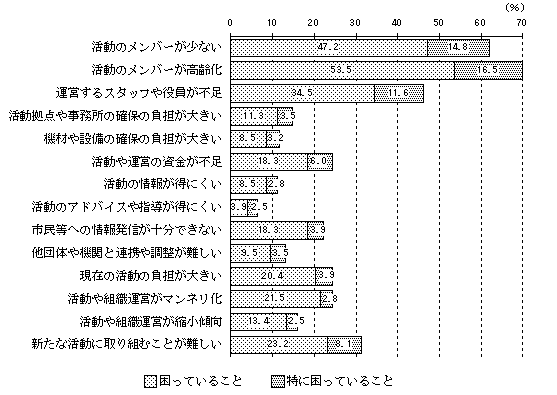

問14 貴団体では、活動や組織運営を行ううえで、困っていることがありますか。(複数回答)

《団体調査》

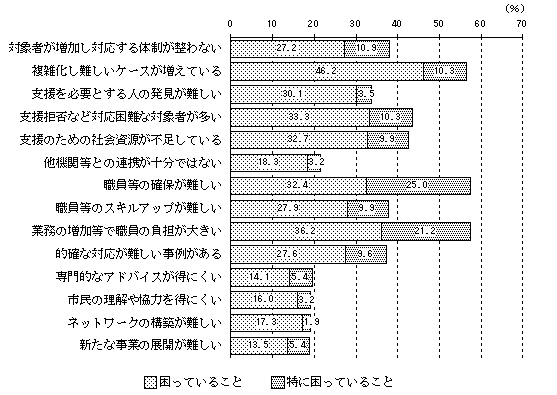

問14 貴機関で事業を実施されるうえで、困っていることがありますか。(複数回答)

用語説明

- IoT

「Internet of Things」(モノのインターネット)の略で、さまざまなモノがインターネットでつながり、離れたところにあるモノの状態を把握して操作したり、サービスを利用することなどができます。

- ICT

「Information and Communication Technology」(情報通信技術)の略で、パソコンや通信を活用して情報伝達や知識の共有などのコミュニケーションを行う技術のことをいいます。

- アウトリーチ

生活上の課題を抱えながら、自ら援助にアクセスできない人や家族などに対して、訪問や地域での相談、地域の支援者との連携などによって、支援につながるように積極的に働きかける取組のことをいいます。

- SNS

「Social Networking Service」の略で、通信やネットワークを通じてつながりの場を提供するサービスです。

- SDGs

「Sustainable Development Goals」(持続可能な開発目標)の略で、持続可能な世界を実現するために、国連に加盟する193か国が平成28~令和12年の15年間で達成するための目標として、平成27年の国連サミットで採択されました。貧困、飢餓、環境、経済成長、平等などの幅広い課題が網羅された下記の17のゴールと169のターゲットで構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓って、国、自治体、民間企業等を含むあらゆる組織や人々が取り組むこととされています。

SDGs17のゴール

SDGs17のゴール

- OJT

「On-the-Job Training」の略で、職場での具体的な仕事を通して、仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを意図的・計画的・継続的に指導することです。

- 基幹型包括支援センター

高齢者の総合相談・支援を行うとともに、日常生活圏域(p.115参照)に設置した地域包括支援センター(p.115参照)に対する支援やセンター間の連携、困難事例などへの対応、広域的・専門的なネットワークの構築などの基幹的な役割を担う機関です。また、高齢者虐待や成年後見制度などの権利擁護に関する支援を行うとともに、ダブルケア(p.114参照)専用相談窓口も設置しています。

- 共生型サービス

高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けられるように、介護保険または障害福祉の指定を受けている事業者が、もう一方の制度の指定を受けやすくするものです。

- 矯正施設

犯罪や非行をした人の更生のための処遇を行う施設で、刑務所・医療刑務所、少年刑務所、拘置所の刑事施設と、少年院、少年鑑別所、婦人補導院が設置されています。また、民間と協働して運営する社会復帰促進センターも設置されています。

- 協働

複数の主体が課題や目標を共有し、その解決や実現に向けて、それぞれの立場や特性を活かし、お互いに認めあいながら対等な立場で、ともに力をあわせて活動や事業を行うことをいいます。

- 協力雇用主

犯罪や非行の前歴のために定職に就くことが容易ではない刑務所出所者等を、事情を理解したうえで雇用し、更生に協力する民間の事業主です。事業主は保護観察所に登録し、保護観察官が出所者等と相談を行ったうえで雇用を要請します。

- 更生保護サポートセンター

保護司や保護司会が、地域の関係機関・団体と連携しながら更生保護活動を行うための拠点で、保護司の活動への支援や、関係機関等との地域ネットワークの構築などを行うとともに、更生保護ボランティアの活動や更生保護活動に関する情報提供の場としても活用されています。

- 合理的配慮

障害者差別解消法に基づき、障害者などから社会のなかにあるバリアを取り除くためになんらかの対応が必要だという意思が伝えられたときに、行政機関や事業者等は負担が重すぎない範囲で対応する(事業者等は対応に努める)ことです。

- 子ども食堂

さまざまな家庭環境で暮らす地域の子どもたちを対象として、食事と居場所を提供し、見守りや必要に応じて支援機関につなぐ取組で、多様な団体が創意工夫して、地域の子どもたちのための活動を行っています。

- コミュニティソーシャルワーク

制度の狭間となるものなども含めた多様な生活課題に対して、個別支援や支援のネットワークづくりを行うとともに、地域の共通課題として広げていくことで福祉コミュニティづくりを展開したり、サービスの開発や施策化にも積極的に取り組む、地域を基盤としたソーシャルワーク(社会福祉の援助技術)のことをいいます。

- コミュニティビジネス

市民の生活に密接に関わる課題を解決するために、地域の人材や資源を活用して、ビジネス的な手法で取り組む活動や事業のことをいいます。

- 里親

さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。

- 社会的孤立

家族の形態や地域のつながりの変化、雇用情勢の悪化などを背景として、家族や地域社会との関係が希薄で、他の人との接触や社会のなかでの居場所がない(少ない)状態をいいます。

- 社会福祉法人

社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づいて設立される、公益性の高い非営利法人です。高い公益性にかんがみ、地域の福祉ニーズ等をふまえ、法人の自主性や創意工夫を活かした多様な地域貢献活動が行われています。

- 社会を明るくする運動

犯罪や非行の防止や更生についての国民の理解を深め、それぞれの立場で協力することで犯罪のない地域社会を築くことをめざして、法務省が主唱し昭和26年から行われている全国的な運動です。

- 障害者基幹相談支援センター

障害者やその家族等からの相談に応じ、地域で安心してその人らしい生活を送れるよう、関係機関と連携しながら支援する機関です。福祉サービスの利用支援をはじめ成年後見や障害者虐待などの権利擁護に関する支援等を行うほか、地域の支援者とのネットワークの構築などの役割も担っています。

- スーパービジョン

心理、福祉や教育などの分野で、対人援助を行う人の専門的な技能を高めるために、指導者(スーパーバイザー)による事例研究などを通じた適切な指導を、継続的に行うことです。

- 生活困窮者自立支援事業

経済的な困窮や社会的な孤立などで生活に困窮している人や世帯の自立を支援するために、相談支援、住居の確保や就労のための支援、一時的な生活支援や家計管理の支援、子どもの学習支援などを包括的に行う事業です。

- 成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分ではない人の法律行為(財産管理や契約の締結など)を支援する制度です。家庭裁判所が親族、専門職、市民、法人などから援助者(本人の判断能力に応じて後見人・保佐人・補助人)を選任する法定後見制度と、あらかじめ本人が任意後見人を選んで契約する任意後見制度があります。

- ダブルケア

同時期に子育て(18歳未満の子どもや孫)と介護の両方を行っている状態のことをいいます。

- 地域共生社会

人口構造や社会経済の状況、地域や家庭の機能の変化をふまえて示された、社会保障制度改革の考え方です。制度・分野ごとの「縦割り」や、受け手・支え手という一方的な関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」(※)として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会をめざすものとされています。

(※)国は「我が事」を漢字で表記していますが、この計画ではひらがなで「わがごと」と表記しています。

- 地域包括ケアシステム

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、日常生活支援が包括的に確保される体制のことです。そのような体制を切れ目なく、有機的かつ一体的に提供することで、ひとり暮らしや要介護など、どのような状況にある高齢者も、安心して在宅生活をおくることができるようにすることをめざします。

- 地域包括支援センター

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門的なスタッフが、高齢者や家族の総合相談、成年後見制度の活用や虐待の防止・早期発見、介護予防ケアマネジメントなどを行い、総合的に高齢者の生活を支援する機関です。地域のケアマネジャーなどの支援や関係者のネットワークの構築などの役割も担い、暮らしやすい地域づくりを推進しています。

- 中間支援組織

地域で活動する市民、ボランティア、NPOなどへの支援やコーディネートなどを行う組織のことをいいます。

- 中間的就労

一般の就労が難しい生活困窮者や障害者などが、就労に向けた準備や社会参加の一環として、一定の配慮や支援のもとで就労体験や軽作業などを行うことをいいます。

- 難病

原因不明かつ治療が困難で、経過が慢性にわたるため介護等が必要となる希少な疾患のことをいいます。

- 日常生活圏域

高齢者の日常生活において基本的な単位となる圏域として、地域の地理的条件や人口、交通事情その他の社会的条件、施設整備の状況などを総合的に勘案して、市町村の介護保険事業計画で定めるものです。

- 日常生活自立支援事業

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人が、地域で自立した生活がおくれるように、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理を支援するサービスです。

●認知症サポーター

「認知症サポーター養成講座」を受講して認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、できる範囲で手助けをする応援者です。

- 認定こども園

幼稚園と保育所の機能と特長をあわせもち、都道府県の認定を受けて幼児期の教育、保育、地域の子育て支援を一体的に行う施設です。

- 8050問題

引きこもりが長期化し、親も高齢となって収入や介護などに関する問題が発生することが社会問題になっており、80歳代の親と50歳代の子どもの世帯で多く起きることから「8050問題」と呼ばれています。

- パブリックコメント

行政機関が計画や政策などの決定を行う際に、その案を公表し、広く意見などを募ることで、公正な意思決定をするための制度です。

- ピア・ピアサポート

「ピア(peer)」は「仲間」という意味で、障害など同じ背景をもつ人どうしが、対等な立場で話を聞きあったり、助言や援助をしあったりする活動のことをいいます。

●BCP

「Business Continuity Plan」(事業継続計画)の略で、災害などの緊急事態が発生したときに、損害を最小限にとどめ、優先度の高い事業の継続や早期復旧ができるように、事前に策定する行動計画のことです。

- 避難行動要支援者

災害時や発生する恐れがあるときに、自力で避難することが難しく、円滑かつ迅速な避難のために特に支援が必要な高齢者、障害者などの人のことをいいます。

- 福祉避難所

高齢者、障害者などで、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とし、指定避難所での生活が困難な人のための避難所で、堺市では公共施設や民間の高齢者施設、障害者施設などを指定しています。

- プラットフォーム

周辺よりも高くなった水平で平らな場所をさす言葉から転じて、「基盤」という意味でも使われており、地域福祉の分野では、さまざまな人や組織が自由に集い、交流や協議を行いながら協働をすすめる場や機能のことをいいます。

- 保護司

保護司法に基づいて法務大臣から委嘱され、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護観察官と協働して保護観察を行うとともに、スムーズに社会生活を営めるよう住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。

- 民生委員児童委員

民生委員法および児童福祉法のもとで地域の推薦に基づいて厚生労働大臣、堺市長から委嘱され、住民の立場に立って相談にのり必要な援助を行ったり、地域福祉を推進する活動を行うボランティアです。民生委員は児童委員を兼ねており、子どもや子育てへの支援を専門に担当する主任児童委員が、児童委員のなかから指名されています。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課

電話番号:072-228-0375

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る