第2章 堺市の地域福祉をとりまく状況

更新日:2026年1月29日

1 統計データからみた現状

前計画がスタートした平成26年度から平成30年度を基本として、堺市の地域福祉に関係する統計データ等を整理しました。なお、統計等により年度にずれがあるものや堺市のデータがないものも、参考として記載しました。

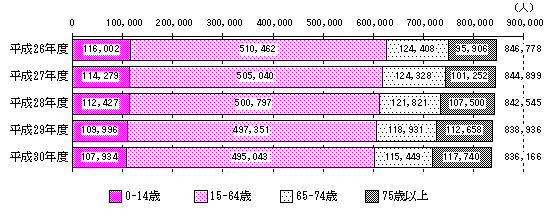

1 人口などの動向

・堺市の人口は、平成26年度末の846,778人から平成30年度末は836,166人へと微減傾向が続き、1.3%減少しました。年齢別では、0~14歳は7.0%、15~64歳は3.0%減少する一方で、65歳以上は5.8%増加しており、特に75歳以上の後期高齢者が22.8%増加しています。

年齢別人口

年齢別人口

・外国人住民は、平成26年度末の11,910人から平成30年度末は14,365人と、20.6%増加しました。

・人口の自然動態をみると、1年間の出生数は平成26年の6,920人から平成27年は7,100人と増加しましたが、平成30年は6,346人と減少しています。また、各年とも死亡数が出生数を上回っています。

・社会動態でも、各年とも転出が転入を上回っています。

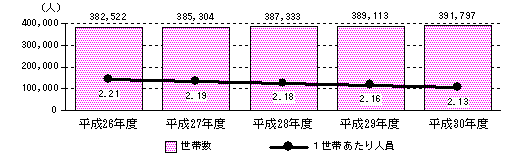

・世帯数は2.4%増加し、1世帯あたりの人数は2.21人から2.13人に減少しました。

世帯数・1世帯あたりの人員(各年度末現在)

世帯数・1世帯あたりの人員(各年度末現在)

・こうした人口の動向などをふまえ、市は平成28年に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少の割合を抑えて市民・まち・産業が元気な堺を実現するため、「住み続けたいまち」と「安心して子どもを産み育てられる環境」をめざすための取組を推進しています。

2 地域福祉に関する支援のニーズなどの状況

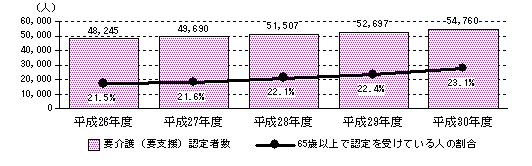

【介護保険制度】

・介護保険サービスを利用するための要介護(要支援)認定を受けている人は、平成30年度末で54,760人で、平成26年度末から13.5%増加しています。また、65歳以上の人のなかで要介護(要支援)認定を受けた人の割合も21.5%から23.1%に上昇しています。

介護保険の要介護(要支援)認定者数・認定率(各年度末現在)

介護保険の要介護(要支援)認定者数・認定率(各年度末現在)

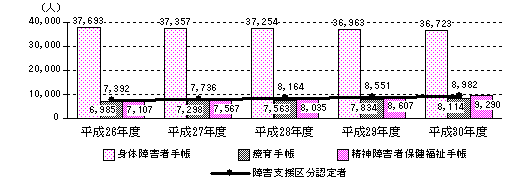

【障害者支援】

・障害者手帳を所持している人は、平成30年度末で、身体障害者手帳が36,723人、療育手帳(知的障害)が8,114人、精神障害者保健福祉手帳が9,290人です。平成26年度末と比較すると、身体障害者手帳所持者は2.6%減少し、療育手帳所持者は16.2%、精神障害者保健福祉手帳所持者(発達障害者などを含む)は30.7%増加しています。

・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは難病等の人も利用でき、サービス受給者証を所持している人(障害支援区分認定者)は、平成30年度末では8,982人と、平成26年度末から21.5%増加しています。

障害者手帳取得者・障害支援区分認定者数(各年度末現在)

障害者手帳取得者・障害支援区分認定者数(各年度末現在)

【子ども・子育て支援】

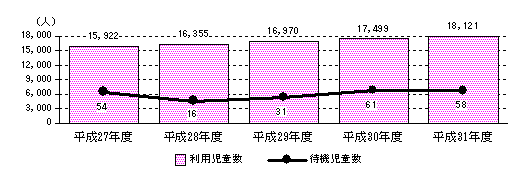

・保育所等(認定こども園、地域型保育事業を含む)を利用している児童は、平成31年度当初で18,121人で、平成27年度当初から13.8%増加しています。なお、待機児童数は平成27年度当初が54人、平成31年度当初が58人です。

保育所等利用児童数・待機児童数(各年度当初(4月1日)現在)

保育所等利用児童数・待機児童数(各年度当初(4月1日)現在)

・児童扶養手当受給者数は7,873人です。また、児童が委託されている里親数は28人、里親に委託されている児童数は32人です(いずれも平成29年度末 厚生労働省公表 福祉行政報告例より)。

・堺市の子どもの貧困率は15.9%と試算されています(平成29年3月 子どもの生活に関する実態調査結果報告書より)。

【生活保護・生活困窮者自立支援】

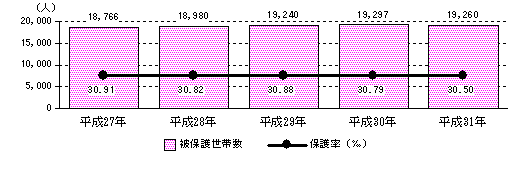

・生活保護の被保護世帯は平成31年4月で19,260世帯で、平成27年4月から2.6%増加しています。一方、保護率(人口千人に対する被保護人員の割合)は平成31年4月で30.50‰で、平成27年の30.91‰から減少しています。

・生活困窮者自立支援事業での新規相談件数は、平成26年度の372件から平成30年度は1,900件に増加しています。

生活保護被保護世帯数・保護率(各年4月分)

生活保護被保護世帯数・保護率(各年4月分)

【ひきこもりの人に関する推計】

・平成27年に内閣府が実施した「若者の生活に関する調査」では、全国の15~39歳のひきこもりの人は54.1万人と推計されています。

・平成30年に内閣府が実施した「生活状況に関する調査」では、全国の40~64歳のひきこもりの人は61.3万人と推計されています。

【虐待に関する相談等】

・地域包括支援センターや区役所等での高齢者虐待に関する相談件数は平成30年度で20,306件で、平成26年度の16,521件から約1.23倍に増加しています。

・障害者虐待の相談窓口での相談通報届出受理件数は平成30年度で236件で、平成27年度の161件から約1.47倍に増加しています。

・子ども相談所での児童虐待相談は平成30年度で2,175件で、平成26年度の1,323件から約1.64倍に増加しています。

【成年後見制度】

・裁判所のデータ(概数)では、堺市に住所がある人の平成30年の成年後見関係事件の申立件数は合計で331件であり、そのうち後見開始の申立件数が237件と法定後見制度の73.8%を占め、保佐開始が75件、補助開始が9件となっています。また、任意後見監督人選任の申立件数は10件です。

・堺市に住所がある成年後見制度の利用者について、成年後見人等(成年後見人、保佐人および補助人)と本人との関係をみると、平成30年12月31日現在で、親族が28.2%、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が59.8%、市民後見人が1%、法人が4.5%などとなっています。

・成年後見制度による市長申立の件数は、平成30年度は56件(認知症高齢者54件、障害者2件)で、平成26年度の35件(認知症高齢者31件、障害者4件)から増加しています。

【再犯防止】

・法務省のデータでは、平成29年の大阪府内での検挙者数は16,970人で、平成25年の20,626人から減少していますが、検挙者に占める再犯者の割合は平成29年は51.0%で、平成25年の46.8%から上昇しています。この割合は全国でも平成29年は48.7%と平成25年の46.7%から上昇しており、傾向は一致しています。

・法務省のデータでは、刑務所出所後2年以内の再入者のうち、覚せい剤取締法違反によるものの割合が、大阪府は平成28年で61.8%と、全国(30.0%)と比較して特に大きくなっています。

・更生保護のボランティア活動を行う保護司は、平成31年4月現在で291人が法務大臣から委嘱され、市内の6地区に設置された更生保護サポートセンター等を拠点として活動が行われています。また、平成31年4月現在で115の事業者が協力雇用主として登録されています(大阪保護観察所堺支部のデータより)。

3 地域福祉活動をしている人や組織などの状況

【校区福祉委員会】

・堺市では、小学校区を単位として93の校区福祉委員会が設置されています。

・校区福祉委員会は、校区自治連合会、校区民生委員児童委員会、老人クラブなどの各種団体によって構成されています。

・支援が必要な高齢者、障害者、子育て家庭などへの個別援助、サロン活動などのグループ援助、住民の交流や相談の場としての校区ボランティアビューローをはじめ、住民主体の地域ボランティア活動が行われています。

【民生委員児童委員・主任児童委員】

・高齢者、障害者、子どもや子育て家庭、生活に困窮している人などの見守りや相談、関係機関への連絡、災害時に支援が必要な人の把握などの活動を行っており、令和元年12月1日現在で1,113人(うち、子どもや子育て家庭への支援を専門に担当する主任児童委員が89人)が、地域の推薦に基づき厚生労働大臣および堺市長から委嘱されています。

【校区自治連合会】

・概ね小学校区ごとに多くの自治会・町内会が所属して校区自治連合会が設置されています。住民のふれあいやたすけあい、安全な地域づくりなどの活動が行われており、災害に強いまちづくりに向けて、防災訓練や避難行動要支援者の支援などにも取り組まれています。

【ボランティア・NPO法人など】

・社協のボランティア情報センターには、平成30年度は1,676人の個人と239の団体(2,394人)が活動登録をしており、増加している外国人への支援なども含め、多様な活動が行われています。

・堺市内に主たる事務所を置くNPO法人は、令和元年6月1日現在で268法人です。

・同じ課題をもつ人などが集まり、「ピア(仲間)」の関係で交流したり支えあう活動も、高齢、障害、子育てなどのさまざまな分野で取り組まれています。

【障害者相談員】

・障害者の身近な問題について、相談対応や関係機関への連絡などを行っており、平成30年度は身体障害者相談員は27人、知的障害者相談員は10人、精神障害者相談員は12人に、堺市長から依頼しています。

【社会福祉法人・事業所・企業など】

・社会福祉法人は、事業所などを運営するなかで、公益法人として地域の福祉課題に対応した社会貢献に取り組んでおり、生活困窮者への緊急支援や中間的就労の提供などを行っています。

・企業においても、地域貢献、社会貢献として地域福祉活動への支援に取り組むところが増えており、企業がもつ資源を活かして活動の場や物品、人材などを提供しています。新たな取組として広がっている子ども食堂は、市民、地域組織、ボランティア団体、社会福祉法人、民間企業・事業者等も実施し、ネットワークを通じて連携を図っています。

2 計画に基づく取組

(1)地域福祉の計画的な取組の経過

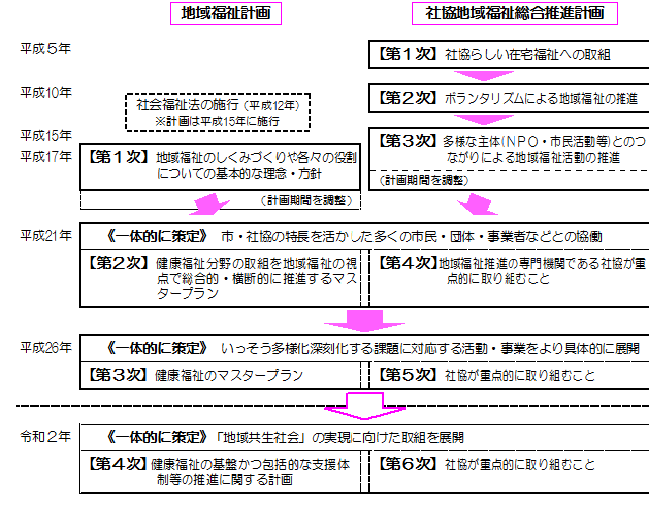

堺市では、地域福祉推進機関である社協が、平成5年から概ね5年ごとに、「堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画」を策定・推進してきました。

市は、社会福祉法が改正され、“新しい福祉”として地域福祉が積極的に推進されることになったことをふまえ、平成17年に「堺市地域福祉計画(愛称:堺あったかぬくもりプラン)」を策定し、市と社協は「地域福祉計画」と「地域福祉総合推進計画」を連動させて推進してきました。

そうした取組の成果を活かし、この2つの計画を一体化して「公」と「民」が協力して地域福祉を推進するための「新・堺あったかぬくもりプラン」を、市と社協が協働し、双方の計画期間を調整して平成21年に策定しました。平成26年に策定した「堺あったかぬくもりプラン3」(前計画)では、2つの計画の一体性をいっそう高め、共通の目標や取組の柱に沿って市、社協、団体・事業者、地域が実施プランを立てて推進することをめざしました。

堺市における地域福祉に関する計画の経過

堺市における地域福祉に関する計画の経過

(2)前計画に基づく主な取組

前計画である「堺あったかぬくもりプラン3」の実施プランに基づき、市、社協は市民・団体や事業者・企業などと連携して、さまざまな取組を推進しました。

そのなかで、特に重点的な取組として、つぎの事業等を推進しました。

1 生活に困窮している人への支援 → 自立相談支援事業の実施

・生活困窮者自立相談支援機関として生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」を設置しました。運営主体である社協の特性を活かした、地域と連携した相談支援と、民間の人材派遣会社のノウハウを活かした就労支援を、各々の強みを活かして協働し、解決策を一緒に考え、継続して支える“伴走型支援”を実施しています。

・アウトリーチによる地域づくりにも取り組み、市民・団体などからの寄付を活用した物品や食糧の緊急支援などの、新たな社会資源の開発も行っています。

2 地域での多様な活動などへの支援 → 日常生活圏域コーディネーターの配置

・日常生活圏域コーディネーターは、社協の区事務所に配置した、生活課題への個別支援やサポートネットワークづくりを推進するコミュニティソーシャルワーカー(CSW)、地域福祉活動などを支援するコミュニティワーカー(CoW)と、介護予防を推進する生活支援コーディネーターの3つの役割をもつ専門職で、複数の小学校区で設定した日常生活圏域ごとの配置をすすめています。

・アウトリーチを通じて、制度につながりにくい生活課題をもつ人などへの個別支援を行うとともに、地域のニーズや社会資源を把握し、地域組織や事業者などと協働した新たな集いの場や活動の創出、マップやミニコミ紙などでの情報発信、協働をすすめるためのネットワークづくりなどを推進しています。

・各圏域への支援を行う全市エリア担当のコーディネーターも配置し、企業・法人、地域団体、関係者などの協働をすすめるためのネットワーク会議も開催しています。

3 さまざまな主体による子どもへの支援 → 子ども食堂の推進

・地域・団体、法人・企業などの多様な主体による子ども食堂の取組を推進するために、開設準備費用の補助や実施団体等をつなぐネットワークの形成などを行い、情報発信や各種団体・企業・関係機関等の交流を通じて、より充実した取組を推進しています。

・子ども食堂への寄付のマッチングや、家庭で眠っている食品を活用するフードドライブなども実施し、広く市民が応援できるしくみづくりにおいても重要な役割を担っています。

4 地域福祉をすすめる人づくり → 地域福祉型研修センター機能の推進

・住民と専門職等が協働して地域福祉を推進していくために、「地域福祉志向」の人材を養成する研修を推進するうえでの中核的な機能として、地域福祉型研修センター事業を実施しています。センターでは、専門職と住民が学びのニーズを出しあい、企画や実施にも関わって地域で必要とされる研修を実施しており、研修を通じて専門職や住民の出会い、協働の実践につながっています。

・「地域福祉研修情報ネット」も開設し、市民向け、専門職向けの研修を一覧で表示し、効果的な研修の受講を促進しています。

5 災害への備えや支援 → 台風21号被害応援ボランティアセンターの開設、避難行動要支援者に対する支援の検討

・平成30年9月に発生した台風21号は本市でも大きな被害をもたらしました。被害を受けた家屋等の片付けを支援するため、「応援ボランティアセンター」を設置し、登録ボランティアによる支援活動を行いました。また、活動のふり返りから、ボランティアが担える役割や地域ぐるみの防災・減災のあり方などを検討するとともに、必要性が高いブルーシート張りの講習会を行い、今後の取組につないでいます。

・市は健康福祉局内にプロジェクトチームを設置して、避難行動要支援者に対する支援のあり方を検討し、避難行動要支援者一覧表を活用した支援方法、避難所での福祉スペースや福祉避難所の考え方を整理しました。これをもとに、庁内関係部署間の調整をすすめ、関係する施設や団体、地域の支援者と共有・連携して取り組めるよう合意形成を図っています。

6 高齢者が自分らしく暮らし続けることができるよう支援するしくみづくり → 地域包括ケアシステムの推進

・地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援をめざして、できる限り住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができるよう、地域で医療・介護・介護予防・住まい・生活支援の5つの要素が一体的に提供される体制のことです。

・市・関係者・市民が役割を分担して取り組むため、平成30年10月に「超高齢社会に対応するための地域包括ケアシステムの推進に関する条例」を全国で初めて施行しました。推進に向けて、さまざまな主体が連携・協力するために、基本となる要素ごとにめざす姿を掲げ、将来的なアウトカム指標を見据えた令和8年までの長期的な取組と、具体的に取り組む中期的な取組を計画として策定し、推進しています。

7 子育てと介護の両立への支援 → ダブルケア支援事業の実施

・子育てと親の介護を同時にする世帯を支援するため、各区の基幹型包括支援センターに「ダブルケア相談窓口」を設置し、介護、子育て支援、教育、就労に関係する部局や機関が連携して、子育てや介護の負担の軽減、介護離職防止のための支援を行っています。

3 法律や制度などの動向

前計画を策定した平成26年以降、地域福祉に関連する法律や制度などはさまざまに変化しています。

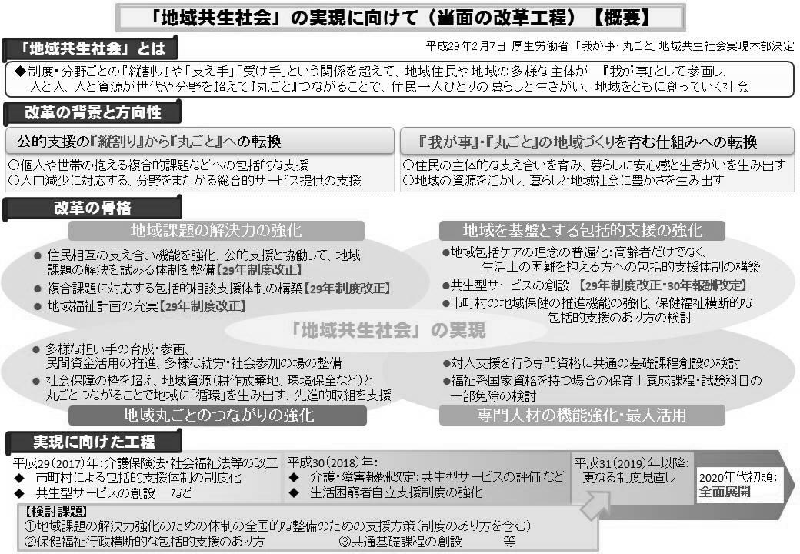

1 「地域共生社会」の実現に向けた取組

・社会保障制度改革の考え方として示された「地域共生社会」は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることをめざした地域包括ケアシステムの理念を普遍化し、高齢者のみならず、生活上の困難を抱える障害者や子どもなどが地域において自立した生活をおくることができるよう、切れ目のない支援を実現していくものです。

・制度や分野の縦割りや、受け手・支え手という一方的な関係を超えて、地域のさまざまな主体が「我が事」として参画し、「丸ごと」につながることで、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会をめざしています。

・平成29年に示された「実現に向けた当面の改革工程」では、改革の骨格として「地域課題の解決力の強化」、「地域丸ごとのつながりの強化」、「地域を基盤とする包括的支援の強化」、「専門人材の機能強化・最大活用」の4点が掲げられ、市町村において包括的な支援体制を構築することが求められています。

「地域共生社会」の実現に向けた「当面の改革工程」(厚生労働省資料)

「地域共生社会」の実現に向けた「当面の改革工程」(厚生労働省資料)

2 福祉の各分野や関連分野の法律の改正・制定

・「地域共生社会」の理念もふまえ、だれもが地域で暮らし続けられるように、権利擁護や災害時の支援なども含め、さまざまな課題を包括的に支援していくことを志向して、福祉の各分野や関連分野に関わる法律の改正や制定が行われています。

| 平成26年3月 | 堺あったかぬくもりプラン3を策定 |

|---|---|

| 平成26年4月 | 災害対策基本法の施行 |

| 平成28年4月 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行 |

| 平成28年4月 | 成年後見制度の利用の促進に関する法律の制定 |

| 平成28年4月 | 自殺対策基本法の改正 |

| 平成28年6月 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正 |

| 平成28年6月 | 児童福祉法の改正 |

| 平成28年12月 | 再犯の防止等の推進に関する法律の制定 |

| 平成29年5月 | 社会福祉法の改正 |

| 平成29年6月 | 介護保険法の改正 |

| 平成30年6月 | 生活困窮者自立支援法の改正 |

・これらのうち、本計画の策定に特に大きく関係する法律の概要は、つぎのとおりです。

【社会福祉法(改正)】

・社会福祉法は、社会福祉の事業や活動に関して共通する基礎的な事項を定めた法律です。平成29年の改正では、「地域共生社会」の推進に向けて、住民や福祉関係者は支援を必要とする人や世帯の課題を把握し、連携して解決を図るよう留意することや、国や自治体はその促進のための取組を行う責務があることなどが定められました。

・また、包括的な支援体制を整備するために、住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備を行うとともに、身近な圏域で総合的な相談や連絡調整を行う体制や複合的な課題を解決するための体制づくりに努めることとされました。

・さらに、地域福祉計画を充実するよう、「包括的な支援体制の整備に関すること」や「高齢者、障害者、児童、その他の分野の福祉を推進するうえで共通して取り組む事項」についても定めることとされました。

| 社会福祉法の改正における、地域福祉計画の見直しに関わる主な事項 |

|---|

・地域共生社会の実現に向けて、支援を必要とする住民や世帯が抱える多様で複合的な地域生活課題を、住民や福祉関係者が把握するとともに、関係機関と連携して解決をめざすことを明記(第4条第2項) |

(全国社会福祉協議会「地域共生社会の実現に向けた地域福祉計画の策定・改定ガイドブック」に基づき記載)

【成年後見制度の利用の促進に関する法律】

・高齢社会の進行や障害者の地域生活の広がりなどをふまえ、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分ではない人の日常生活や財産管理を支援する成年後見制度の利用を促進するよう、国や自治体の責務などを定めた法律が平成28年に制定されました。

・この法律に基づき、国は平成29年に「成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、(1)利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善、(2)権利擁護支援のための地域連携ネットワークづくり、(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和(安心して利用できる環境整備)などを柱とする施策を推進することとし、市町村も計画を策定することとされました。

| 「成年後見制度利用促進計画(市町村計画)」に盛り込むことが望ましい内容 |

|---|

・権利擁護支援の地域連携ネットワークの役割(※1)を実現させる体制整備の方針 |

(成年後見制度の利用促進を目的とした市町村計画策定支援のための調査研究事業検討委員会「市町村成年後見制度利用促進基本計画策定の手引き」に基づき記載)

【再犯の防止等の推進に関する法律】

・犯罪件数が減少するなかで、検挙者に占める再犯者の割合が上昇していることをふまえ、犯罪や非行をした人が、地域の理解と協力を得て円滑に社会復帰するための施策などを定めた法律が平成28年に制定されました。

・そのなかで、国は「再犯防止推進計画」を策定して施策を推進することとしており、市町村は国の計画を勘案して計画を定めるよう努めることとされています。

・この法律では、再犯防止の取組への国民の理解と協力を得て、犯罪や非行をした人が社会から孤立することなく再び社会の一員となることを支援することが基本理念に掲げられています。

・就労や住居の確保、自立生活が困難な高齢者や障害者、薬物依存症患者への保健医療・福祉サービスの提供が基本的施策に位置づけられるなど、地域福祉の推進とも深く関わる内容を包含しています。

| 国の「再犯防止推進計画」の概要 |

|---|

《5つの基本方針》 |

(法務省「再犯防止推進計画概要版」に基づき記載)

3 持続可能な社会や地域づくりをめざす取組

【地方創生の取組】

・国全体で人口減少と超高齢化が急速に進行すると予測されるなかで、人口減少を食い止め、活力のある社会をつくるために、それぞれの地域で安定した雇用や安心して子育てができる環境をつくることをめざす地方創生を推進するよう、平成26年に「まち・ひと・しごと創生法」が制定されました。

・堺市は、平成28年2月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、「住み続けたいまち」、「安心して子どもを産み育てられる環境」づくりを推進することとしており、地域福祉に関連する取組も多く盛り込まれています。

| 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要 |

|---|

《人口の将来展望》 |

【持続可能な開発目標(SDGs)の取組】

・地球上の「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のために、平成27年の国連総会で「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されました。

・堺市は平成30年に「SDGs未来都市」に選定され、地域福祉に関連する取組も多く含んだ「SDGs未来都市計画」に基づいて、各種の事業等を推進しています。

| 「SDGs未来都市計画」の概要 |

|---|

《堺・3つの挑戦》 |

4 アンケート調査の結果と検討すべき課題

新たな地域福祉計画の策定に向けて、統計データ、計画に基づく取組、法律や制度などの動向をふまえ、市民と地域福祉に関わる活動や業務を行っている団体、機関に対するアンケート調査を平成30年度に実施しました。調査の結果から地域福祉計画において検討すべき主な課題を、つぎのように整理しました。

1 情報を的確に伝えるしくみづくりと取組の推進

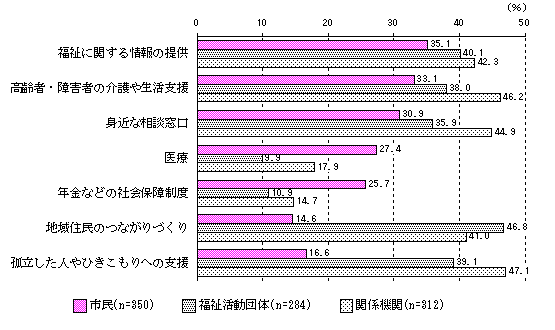

・地域の福祉を充実するために優先的に取り組むべきこととして、市民、団体、機関のいずれにおいても福祉に関する情報の提供が多くあげられ、福祉の情報が大量に発信されていても、必要な情報にアクセスすることが難しいことが示されています。

・そのため、通信機器をうまく活用して必要な情報を選べるように支援したり、人と人のつながりによるきめ細かな伝達、身近な地域で情報発信や相談などができる拠点なども活かして、情報を的確に伝える取組を推進していく必要があります。

・また、例えば、近い将来の不安として、50歳代などでは介護、20~30歳代では子育てや子どもの教育などが多くあげられていることから、予防的な取組をすすめたり、支援が必要になったときにすぐにつながるよう、年代ごとのニーズなどもふまえて、必要なときに必要な情報が得られるようにしていくことが求められます。

地域の福祉を充実するために優先的に取り組むべきだと思うこと(上位回答を抜粋)

地域の福祉を充実するために優先的に取り組むべきだと思うこと(上位回答を抜粋)

| 検討すべき課題 |

|---|

◎的確な情報活用の支援 → 必要な人に必要な正しい情報が伝わるような、情報の的確な伝達や情報選択等への支援 |

2 身近な相談窓口と支援につなぐ取組

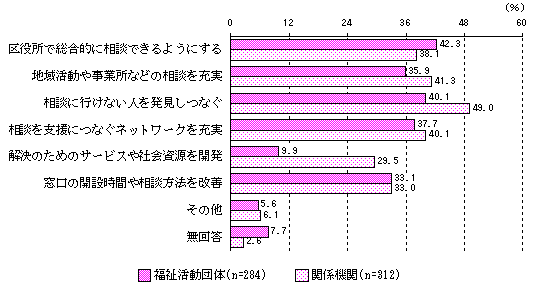

・情報提供とならんで、身近に相談できる窓口の充実も、優先的に取り組むべきこととして多くの市民があげています。また、団体、機関からは、身近な窓口として区役所で総合的に相談できることが重要だという意見が多く出されています。

・困りごとを抱えながらどうすればよいかがわからない市民がいることや、支援を拒否したり、ひきこもりの状態にある人などへの対応も含め、身近な圏域での相談窓口の充実や、地域に出向くアウトリーチの手法によるニーズ把握、まわりの人のニーズに気づく市民を増やすための支援などをすすめていくことも求められています。

・そのために、プライバシーの保護を前提としつつ、的確な支援を行ううえで必要な情報を効果的に共有するしくみを構築していくことも、大きな課題となっています。

包括的な相談支援の充実のために優先的に取り組むべきこと

包括的な相談支援の充実のために優先的に取り組むべきこと

| 検討すべき課題 |

|---|

◎身近な相談窓口や相談機能の充実 → 身近な圏域での相談窓口や地域に出向くアウトリーチ、市民の“気づき”との連携などによる、早期のニーズ把握と適切な支援へのつなぎ |

3 区を基盤とした包括的な相談支援と解決のしくみづくりの推進

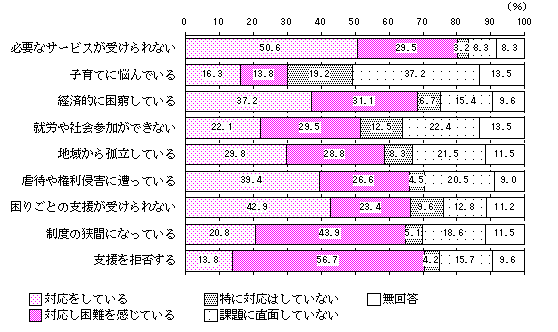

・支援の現場では、ニーズの多様化や複雑化によって、1つの相談機関での対応が難しいケースが増えており、制度の狭間となっている課題への対応なども含めて、包括的な支援ができるしくみを、市民に身近なエリアを基盤として整備していく必要があります。

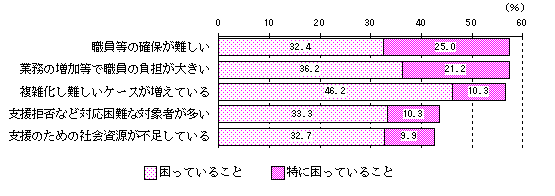

・相談支援を行う機関では、ケースの増加や複雑化によって専門職の負担が大きくなっており、人材の養成やスキルアップのための取組なども不可欠となっています。

・多様なニーズに対応し、複雑な課題なども解決していくために、新たなサービスや活動、しくみなどを開発していく取組を、積極的に推進していく必要があります。

・包括的な支援をすすめていくために、団体からは医療機関、機関からは市民活動団体や近隣住民などと連携したいという意見が多く出されています。教育や就労、住まい、生活関連サービスなどの分野との連携も含め、さまざまな団体や機関などが課題を共有し、相互理解を深めながら効果的に協働していけるよう、分野や公・民の枠を越えた地域福祉推進のネットワークを、いっそう広げていく必要があります。

関係機関(n=312)が業務のなかで対応している課題・困難を感じている課題

関係機関(n=312)が業務のなかで対応している課題・困難を感じている課題

関係機関(n=312)が業務のなかで困っていること(上位回答を抜粋)

関係機関(n=312)が業務のなかで困っていること(上位回答を抜粋)

| 検討すべき課題 |

|---|

◎区役所における総合相談機能の検討 → 市民にとって身近な窓口である区役所を基盤として、包括的に相談支援ができるしくみづくり |

4 地域でのつながりづくりと参加しやすい場づくり

・近所の人と親しくつきあっている人は3割あまり、日常の困りごとを地域の人に支えてほしいと思う人も3割程度ですが、災害時には支えてほしいと考える人は多く、地域とのつながりに対して、さまざまな思いがあることが示されています。

・地域の活動に新たに参加したいと思う市民は少なくないことから、多くの人が関心をもつ防災や、参加意向をもつ人が多いスポーツや文化活動などの幅広い分野の取組とも連携し、地域とのつながりを広げていくことが望まれます。

・市民が新たに参加したい福祉活動として、ちょっとした困りごとを支えあう活動も多くあげられています。また、地域の福祉活動への参加をすすめるうえでは、気軽に、楽しく、近くでできる活動を増やすことが必要だという意見が多く出されており、多様な市民が参加しやすい活動の場や、分担して活動できるしくみを、身近な地域で充実していくことが強く求められています。

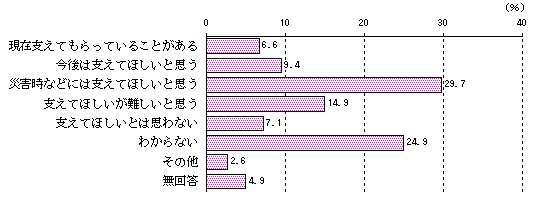

市民(n=350)の地域の人に支えてもらうことへの意識

市民(n=350)の地域の人に支えてもらうことへの意識

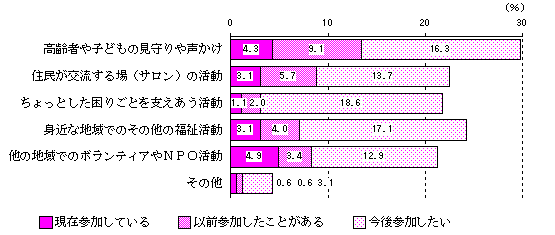

市民(n=350)の地域福祉活動への参加状況・参加意向

市民(n=350)の地域福祉活動への参加状況・参加意向

| 検討すべき課題 |

|---|

◎参加しやすい居場所や活動づくり → 福祉以外の幅広い分野とも連携した、市民が気軽に、楽しく、近くでできる活動や参加しやすい居場所づくり、活動や参加を支援するコーディネーター等の体制の整備 |

5 地域福祉の活動・サービスの担い手づくり

・地域の福祉を充実するために取り組むこととして、高齢者・障害者の介護や生活支援、子育ての支援、年金などの社会保障制度、医療など、生活するうえでの困りごとへの具体的な支援を求める意見も多く出されており、福祉に関する各種サービスや活動を、市民のニーズに応じて提供できる体制を確保していく必要があります。

・その一方で、団体、機関の多くが、活動や事業を行ううえでの人材不足を訴えており、担い手の確保は避けて通ることのできない大きな課題です。

・地域での福祉活動には、今後は参加したいという意向を示した人も少なくないため、参加意識を実践につなぐ取組を積極的にすすめていくことが重要です。そのために、気軽に、楽しく、近くでできる活動を増やすとともに、若い世代では、交通費や報酬が得られる活動や、活動が評価されることを望む意見もあります。

・介護保険や障害福祉等のサービスを利用している人や家族も地域福祉活動に参加しており、新たに参加したいという意向も示されていることから、当事者の思いや経験を活かし、担い手としての参加を支援する取組も重要です。

・活動への参加をすすめるには、地域福祉を「わがごと」(※)として理解できるよう、家庭、地域、学校、事業所などの多様なところで、暮らしにねざして地域福祉を学べる研修のしくみを充実することが求められます。

・新たな活動の立ち上げや、継続、発展を支援するために、活動に関する情報の発信や、活動の拠点や財源の確保、専門職などによる支援を充実していくことの必要性も多くの団体や機関が指摘しており、各々の地域の多様な資源を効果的に活用して取り組んでいく必要があります。

(※)国は「我が事」を漢字で表記していますが、この計画ではひらがなで「わがごと」と表記しています。

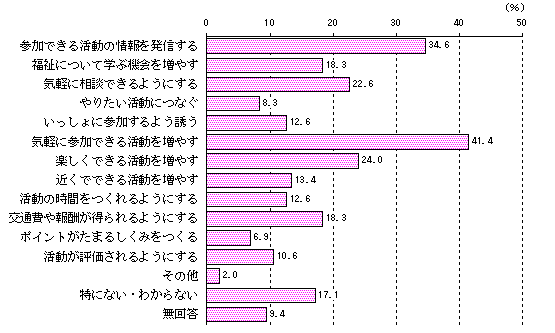

市民(n=350)が地域福祉活動に参加する人を増やすために優先的にすべきと思うこと

市民(n=350)が地域福祉活動に参加する人を増やすために優先的にすべきと思うこと

| 検討すべき課題 |

|---|

◎地域福祉活動への参加への支援 → 地域に関心をもつための話しあいや学習の場、研修をすすめるしくみづくり、地域福祉活動に参加意欲のある人を実践につなぐ取組、参加の少ない世代やサービスの利用者などの参加への支援の推進 |

6 災害への備えや支援のしくみづくり

・地震や台風などの自然災害は、多くの市民が共通して不安を感じる課題となっており、災害時は地域の人に支えてほしいと思う人も多くなっています。

・災害時の避難や避難所での生活に不安をもつ人も多く、一人ひとりのニーズに応じた支援ができる体制や避難所の整備、資機材の確保などの取組を、地域の多様な人材や資源を活かし、公・民が役割を分担して、早急にすすめていく必要があります。

・また、災害時に支えあえるつながりや体制を平時からつくることで、日常的な支えあいや福祉コミュニティづくりなどに活かしていくことも期待されます。

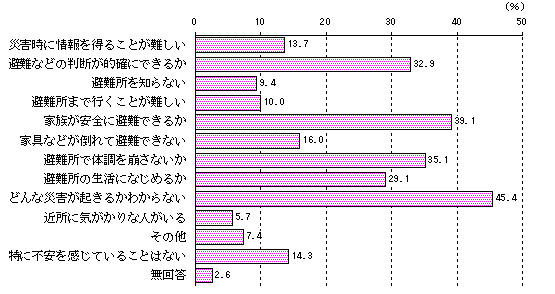

市民(n=350)が地震や台風などの災害時の避難に関して不安を感じていること

市民(n=350)が地震や台風などの災害時の避難に関して不安を感じていること

| 検討すべき課題 |

|---|

◎地域福祉の視点での防災や災害時支援の取組 → 災害への関心を活かした備えや、災害ボランティア等への参加の推進、災害時にニーズに応じて支援ができる体制や地域の避難所、福祉避難所の開設や運営方法の検討 |

7 判断能力が十分でない人の権利擁護を支援する取組の推進

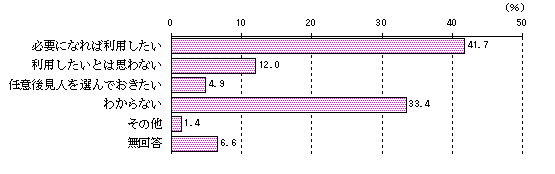

・成年後見制度については、半数以上の人が制度の一定の内容も含めて知っていると答え、市民への周知の広がりがうかがえます。

・必要になれば利用したいと答えた人も多く、高齢化の進行や障害者の地域での自立した生活の広がりなどともあいまって、利用者が大きく増えていくことが予測されることから、担い手の確保や取組への支援を充実していく必要があります。

・一方、高齢世代の人は若い世代よりも制度の利用意向が低い傾向がみられることから、いっそうの理解をすすめるよう周知を図るとともに、成年後見制度を利用しやすくすることや、相談機関等への支援も求められています。

・そのため、成年後見を含む権利擁護の支援をすすめる中核的な機能や関係機関のネットワークを、いっそう充実する必要があります。

市民(n=350)の成年後見制度の利用意向

市民(n=350)の成年後見制度の利用意向

| 検討すべき課題 |

|---|

◎成年後見制度の利用促進 → 成年後見制度への理解や利用促進と、ニーズの増加をふまえた支援体制(中核機関の整備、ネットワーク化、地域の相談機関との役割分担など)の構築 |

8 犯罪や非行をした人の立ち直りを支援する取組の推進

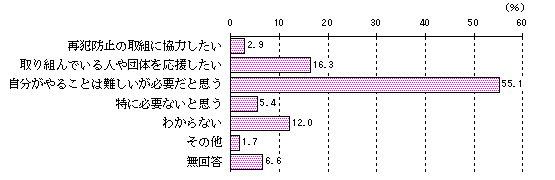

・犯罪や非行をした人の立ち直りを支援して再犯を防止する取組については、4割あまりの市民が知っていると答え、多くの人は取組の必要性も一定理解しています。

・団体、機関でも、「社会を明るくする運動」などに参加したり、犯罪や非行をした人への支援を行っており、今後、取り組みたいと答えたところも多くなっています。

・機関からは、就労や住まいの確保、保健・医療・福祉や教育の分野などと連携した支援、市民や関係者の理解を広げる取組などの必要性も指摘されています。

市民(n=350)の再犯防止の取組に対する意識

市民(n=350)の再犯防止の取組に対する意識

| 検討すべき課題 |

|---|

| ◎更生支援への理解と連携 → 情報発信などを通じた更生支援への理解と、社会的孤立や貧困などの地域福祉課題としての取組、関係機関・団体や市民との連携の推進 |

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課

電話番号:072-228-0375

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る