四ツ池遺跡(弥生時代編)

更新日:2012年12月19日

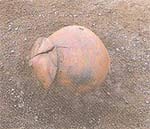

弥生土器前期壺

弥生土器前期壺

弥生時代の 拠点集落- 石津川流域の中心地-

四ッ池遺跡は、大阪湾に注ぐ石津川下流の左岸にある縄文時代から中世にかけての集落のあとです。特に弥生時代には、周辺の遺跡と比べても住居跡や土器・石器などがひときわ多く出土しており、和泉市・泉大津市にまたがる池上曽根遺跡とともに和泉地方で最も栄えたムラの一つでした。近畿地方の代表的な弥生遺跡であり、また当時の和泉地方の様子を知る上で重要な遺跡であることから、中心部の約10万平方メートルは国の史跡に指定されています。

それでは弥生時代の四ッ池の変遷をたどってみましょう。

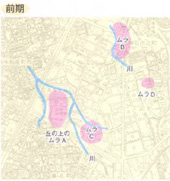

前期(紀元前4から紀元前3世紀) 四ッ池には、縄文時代から続くムラがあり (A)、ここに住む人々が、石津川流域では最初に、水田による稲作を始めました。やがて、周囲の低地にも小さなムラ (B・C・D)が営まれるようになりましたが、この時期にはまだ、遺跡の内にも外にも特に大きなムラはありませんでした。

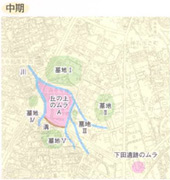

中期(紀元前2から紀元前1世紀) 中期に入ってしばらくすると、散在していたムラは、東・北・西の三方を崖と自然の河川で囲まれた、周囲との高低差が数メートルはある見晴らしのいい丘の上に集まるようになります。地続きになっていた南側には溝が掘られ、丘の上のムラ(A)は、 周囲を川と溝で囲まれた面積約3万5千平方メートルの環濠集落とも呼ぶべき大きなムラになりました。洪水の影響を受けない高台と、稲作に適した広い低湿地に恵まれて、ムラは発展を続け、最盛期の人口は約200から300人程度になっていたと推測されます。またムラの中には、一般の住居域とは別に、溝で方形に囲んだ区画内に比較的大きな建物を持つ、 首長の住まいとも考えられる特別な場所が作られるようにもなりました。

この頃になると石津川の流域では、ムラの数も増え、ムラという枠を超えて、 治水・マツリ・戦いなどを共同で行う地域会社ができあがり、四ッ池のムラは、その中核(拠点集落)になっていたと考えられます。おそらく、こういった地域社会が複数集まって、魏志倭人伝などに記された「国」(クニ)と呼ばれるより大きな集団を形成していたのでしょう。

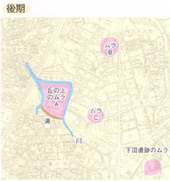

後期(1から3世紀半ば)周囲の低地に小さなムラ(B・C)が分散し、丘の上のムラ(A)は縮小しました。また、遺跡の外には 下田遺跡・鶴田町遺跡のムラが散在するようにもなりました。しかし、必ずしも四ッ池のムラは衰退してしまったわけではなく、その後も石津川流域の中心でありつづけました。

1 石津川流域の遺跡分布(弥生時代中期)

1 石津川流域の遺跡分布(弥生時代中期)

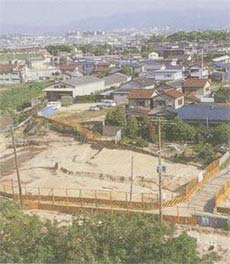

2 ムラの南側を区切る溝越しに石津川上流を見る

2 ムラの南側を区切る溝越しに石津川上流を見る

3 ムラのうつりかわり(S=20000分の1)

3 ムラのうつりかわり(S=20000分の1)

ムラでのくらし

ワンルーム バス・トイレなし

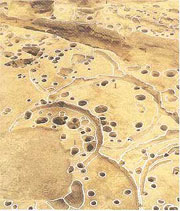

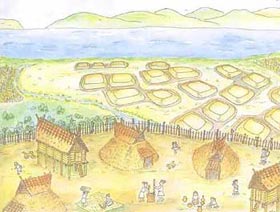

丘の上のムラでは、最盛期には100棟近い竪穴( たてあな)住居や掘立柱建物が建っていたと考えられています。柱の配置や梯子が見つかっていることなどから、掘立柱建物の多くは高床の倉庫だったと考えられます。

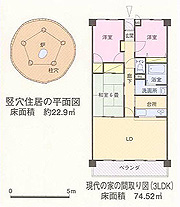

一般的な住まいは、径5メートル前後の竪穴住居でした。今なら床面積20から30平方メートルのワンルーム バス・トイレなしといったところでしょうか。床の中央には火を使ったあと(炉)があり、さしずめここがキッチンだったのでしょう。また、炉は照明や暖房の役割も担っていました。

下の図で、家の大きさを現在の3LDKのマンションと比べてみてください。ちなみに四ッ池はもちろん全国的にも、まだ弥生時代のトイレのあとは見つかっていません。

4 梯子が見つかったようす

4 梯子が見つかったようす

5 建て替えられて重なり合う竪穴住居のあと

5 建て替えられて重なり合う竪穴住居のあと

6 住居の大きさの比較(S=250分の1)

6 住居の大きさの比較(S=250分の1)

さまざまな道具

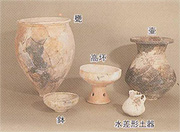

大量の土器や石器が見つかっています。土器の用途を現在にたとえるなら、甕は炊飯器や鍋として、 壷は米びつや容器として、鉢・高坏は碗・皿などとして使われたと考えられます。石器は、刃物や工具として使われました。木器では、弓・鍬・容器などが見つかっていますが、腐りやすいのであまり多くは残っていません。金属器では、銅製の矢じりが一点見つかっているのみです。

7 弥生土器(壺の高さは32.8センチメートル)

7 弥生土器(壺の高さは32.8センチメートル)

8 石剣(長さ15.7センチメートル)

8 石剣(長さ15.7センチメートル)

9 銅製の矢じり(長さ5.67センチメートル)

9 銅製の矢じり(長さ5.67センチメートル)

10 ムラのようす(丘の上のムラから北西方向に見たイメージ図)

10 ムラのようす(丘の上のムラから北西方向に見たイメージ図)

11 石包丁(上:長さ17.2センチメートル)

11 石包丁(上:長さ17.2センチメートル)

12 米の収穫(穂摘み)のようす

12 米の収穫(穂摘み)のようす

米づくりと狩猟と採集

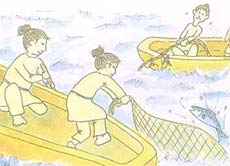

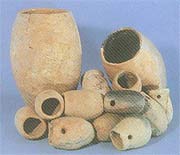

弥生時代は稲作の時代といわれます。しかし、米だけを作っていたわけではありません。四ッ池遺跡では石包丁などの農具のほかに、狩猟具や漁具、獣骨が見つかっています。農作業の合間には鹿や猪を狩り、すぐ近くの石津川や西方の大阪湾では魚や貝やたこなどを補っていたようです。また、当時のゴミ捨て場からは、瓜や桃の種も見つかっており、米作りのほかに野菜を栽培したり、季節に応じて桃・どんぐりなどの木の実を採っていたこともわかっています。

案外、四ッ池の人々の生活スタイルは、ほんの100年ほど前までとあまり変わらなかったのかもしれません。

13 石製の矢じり(左:長さ3.4センチメートル)

13 石製の矢じり(左:長さ3.4センチメートル)

14 魚やたこを採っているようす

14 魚やたこを採っているようす

15 まだこ壺といいだこ壺(小:約9センチメートル)

15 まだこ壺といいだこ壺(小:約9センチメートル)

ムラをとり囲む墓地

ムラの内外からは、木棺墓(木の板を組み合わせて 棺( ひつぎ)にした墓)、 土器棺墓(土器を棺に利用した墓)、土壙墓(棺を持たない墓)、方形周溝墓(盛土を持ち周囲を四角く溝で囲った墓で、木棺や土器棺などを納める)が見つかっています。

ムラが丘の上に集まる頃になると、方形周溝墓を中心とした5ヵ所の墓地(IからV)が、ムラを取り囲むようにつくられました。方形周溝墓の一辺が10メートル前後のグループ(I・IIIからV)と、20メートル前後になるグループ(II)のあることがわかっています。

棺の有無による埋葬方法の違いや、墓地による墓の大きさの違いは、葬られた人の階層差や墓地間での格差をあらわしているのでしょう。なお、土器棺墓は乳幼児を埋葬したものと考えられています。

16 木棺墓(長さ約2.5メートル)

16 木棺墓(長さ約2.5メートル)

17 土器棺墓(壺の高さ41.8センチメートル)

17 土器棺墓(壺の高さ41.8センチメートル)

18 方形周溝墓(手前:長辺約12メートル)

18 方形周溝墓(手前:長辺約12メートル)

銅鐸のマツリ

丘の上のムラから西へ1.1キロメートルの浜寺昭和町と、南東へ0.7キロメートルの下田遺跡でそれぞれ銅鐸がみつかっています。時期差はあると思われますが、いずれも、ムラが最盛期を迎えていた頃から再び分散していく、中期から後期前半までの間に埋められたのではないかと考えられています。おそらく、四ッ池のムラを中心とする石津川流域で、銅鐸を使ったマツリが行われていたのでしょう。豊作かムラの安全か、何をどのような方法で祈っていたのかは想像するしかありませんが、皆さんも一緒に考えてみて下さい。

19 浜寺昭和町出土銅鐸

19 浜寺昭和町出土銅鐸

20 四ッ池遺跡の位置 S=20000分の1(図中の番号は挿図の番号に対応する)

20 四ッ池遺跡の位置 S=20000分の1(図中の番号は挿図の番号に対応する)

このページの作成担当

文化観光局 歴史遺産活用部 文化財課

電話番号:072-228-7198

ファクス:072-228-7228

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

(文化財課分室)〒590-0156 堺市南区稲葉1丁3142