無形文化遺産関連事業 令和6(2024)年度事業

更新日:2024年12月4日

堺市では、平成23年10月にユネスコが賛助するアジア太平洋無形文化遺産研究センター(IRCI)が、独立行政法人国立文化財機構の1組織として堺市博物館内に開設されて以来、市民の方に無形文化遺産とその保護への理解を深めていただくために、定期的に無形文化遺産理解セミナー、ワークショップを開催しています。

アジア太平洋地域諸国の無形文化遺産を紹介し、世界の文化の多様性に対する認識を深めると共に、自分たちのアイデンティティの拠り所である日本や地元堺の無形文化遺産にもスポットライトを当て、自文化を再認識していただく機会とします。

開催概要・参加者募集などの情報は決まりしだい随時掲載します。興味のある方は是非チェックしてください。

情報のメール配信について

堺市博物館は、無形文化遺産理解セミナー、シンポジウム、ワークショップなどの開催情報をメールで配信しております。ご希望の方は「お問い合わせ」をクリックして登録してください。「お問い合わせ内容」欄に、「無形文化遺産理解セミナー等のメール配信を希望」とご記入ください。

なお、以前に無形文化遺産理解セミナー、シンポジウム等にメールで申し込んだことのある方については、すでに登録していますので、改めてご登録の必要はありません。

最新情報

フィリピン民族舞踊にふれあおう 【第45回無形文化遺産理解セミナー・ワークショップ】【終了しました】

概要

「フィリピン人は踊る人々」と呼ばれるほど、フィリピンにはユニークで多彩な大衆舞踊が各地に存在し、祭りや劇場、学校、そして祝いの席など、人々が集まる場所で踊られています。これらの踊りには、地域社会や民族のあいだで古くから慣習として受け継がれているものもあれば、新たに「伝統」として創り出されたものもあります。

セミナーでは、フィリピンのマラナオ族の伝統舞踊が創造される過程を紹介し、フィリピン文化と民族の多様性、歴史と文化の重層性、東洋と西洋の文化の融合性、そして人々の創造性について考えます。後半のワークショップでは、実際にフィリピン民族舞踊を体験します。

主催 堺市・アジア太平洋無形文化遺産研究センター(IRCI)

日時 12月1日(日曜)午後1時30分から3時30分まで

会場 堺市博物館ホール

定員 50人(事前申込制)

講師 並木香奈美 アジア太平洋無形文化遺産研究センター アソシエイトフェロー

フィリピン民族舞踊家・研究者

フィリピン国立文化センターのラモン・オブサン民族舞踊団の舞踊家。長年にわたり民族舞踊を実践するとともに、首都マニラで発展してきたフィリピン民族舞踊の上演芸術文化や、フィリピン各地および様々な民族の間で形成された地域・民族舞踊文化についての調査研究に従事。国内外でフィリピン民族舞踊の講演や実技指導、舞踊を通じた交流活動にも携わる。京都大学東南アジア地域研究研究所の連携研究員。

プログラム

1 セミナー 【午後1時30分から2時30分まで】

フィリピン民族舞踊を代表する踊り「シンキル(Singkil)」を生み出した、フィリピン南部ミンダナオ島のイスラム教系先住民族であるマラナオ族の伝統舞踊に注目します。この踊りが、キリスト教国であるフィリピンにおいて、どのようにしてフィリピンの象徴的な存在となり得たのか、その創作過程や現地コミュニティーへの受容の過程を辿ります。 また、現代の伝統舞踊の継承と実践において、イスラム教の動向がどのような影響を与えているのかについても考えます。

2 ワークショップ 【午後2時40分から3時30分まで】

マラナオ族の踊りとはまったく異なるキリスト教系住民の踊りの1つである、フィリピン中部マスバテ島バンティギで生まれた「ラパイ・バンティギ(Lapay Bantigue)」を紹介し、実際に踊ります。この踊りは、「ラパイ」と呼ばれるカモメの動きを模倣したユニークな踊りで、漁師と魚を積んだ船が帰ってくるのを心待ちにする、カモメや島民の素朴な日常生活を描いています。老若男女が踊れる簡単な踊りでありながら、フィリピン人の独特な身体性を体感していただけます。

第45回無形文化遺産理解セミナー・ワークショップ「フィリピン民族舞踊にふれあおう」チラシ(PDF:3,166KB)

シルクロード遊牧民が受け継ぐ無形文化遺産「鷹狩」の知と技法を求めて【第44回無形文化遺産理解セミナー】【終了しました】

第43回、第44回無形文化遺産理解セミナーチラシ(PDF:2,546KB)

長い歴史の中、人間は自然環境から生きる上で必要な資源を獲得してきました。その過程では、自然に対する認識、自然万物に関する知識を積み重ねてきました。多種多様な伝統的技術や自然及び万物に関する知識及び慣習は無形文化遺産の重要な分野です。

第44回無形文化遺産理解セミナーはユネスコ無形文化遺産代表一覧表に記載の「鷹狩、生きた人類の伝統」(※1)をテーマに開催し、数千年にわたって継承してきた自然に関する技術や知識を紹介し、多様性にとんだ無形文化遺産とその保護・継承に対する理解を深めていただきます。また、これらの無形文化遺産は「持続可能な開発目標(SDGs)」にも貢献できることが多いと思われます。

※1:2010年以来、2021年までに計24か国の申請により代表一覧表に記載。24か国の内訳は次のとおり。アラブ首長国連邦、オーストリア、ベルギー、クロアチア、チェコ、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、カザフスタン、韓国、キルギス、モンゴル、モロッコ、オランダ、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、カタール、サウジアラビア、スロバキア、スペイン、シリア。

概要

出猟を前にイヌワシの仕上がりを見せあう鷲使いたち

イヌワシ、オオタカ、ハヤブサなどの猛禽類を手なずけて狩猟を行う「鷹狩」の伝統は、3000年ほど前のアルタイ山脈や天山山脈で始まったと考えられています。古くは中央ユーラシアの遊牧民による生活技法として編み出され、2000年前頃には中国に伝わり、その後も中世ヨーロッパやアラブ世界、日本に広まりました。王侯貴族に積極的に受け入れられただけでなく、狩猟とはかけ離れた政治とも絡み合い、その国・地域の統治をも左右するほど社会に深く根を下ろすようになりました。現在でも、キルギス牧畜民やカザフ遊牧民は、大型の猛禽イヌワシを用いた騎馬鷹狩の伝統を連綿と受け継いでいます。本セミナーでは、人類と猛禽類が共に歩んできた稀有な関係と、その知と技法が人類にもたらした恩恵を踏まえながら、ユネスコ無形文化遺産「鷹狩」の意義と未来への継承について考えます。

日時

令和6年9月29日(日曜) 午後2時から午後3時30分まで【終了】

会場

堺市博物館ホール

講師

相馬拓也氏 京都大学白眉センター 特任准教授

定員

80人(小学生以上)

参加方法

参加無料、要事前申込、先着順。

星と風と波と―オセアニアの航海術とカヌーづくり― 【第43回無形文化遺産理解セミナー】【終了しました】

第43回、第44回無形文化遺産理解セミナーチラシ(PDF:2,546KB)

セミナーの様子をYouTubeでご紹介しています!

画像をクリックするとYouTubeの動画が再生します

長い歴史の中、人間は自然環境から生きる上で必要な資源を獲得してきました。その過程では、自然に対する認識、自然万物に関する知識を積み重ねてきました。多種多様な伝統的技術や自然及び万物に関する知識及び慣習は無形文化遺産の重要な分野です。

第43回無形文化遺産理解セミナーはユネスコ無形文化遺産緊急保護一覧表に記載の「カロリン諸島の航海術とカヌー作り(ミクロネシア連邦)」をテーマに開催し、数千年にわたって継承してきた自然に関する技術や知識を紹介し、多様性にとんだ無形文化遺産とその保護・継承に対する理解を深めていただきます。また、これらの無形文化遺産は「持続可能な開発目標(SDGs)」にも貢献できることが多いと思われます。

概要

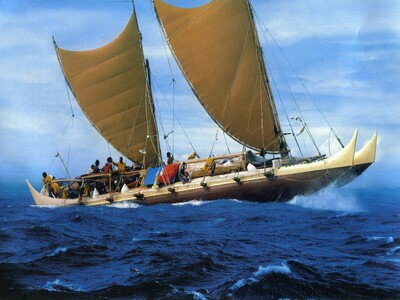

タヒチへ実験航海中のハワイのホクレア号(B.Finney,Hokule’a,1977)

タヒチへ実験航海中のハワイのホクレア号(B.Finney,Hokule’a,1977)

太平洋の広大な海域へ今から3300年前に進出した私たちと同じアジア系の人びとは、2000年をかけてあらゆる島じまに住みついています。ヨーロッパ人が到達するはるか前のことです。

近代的な航海具に頼らず、数千キロも離れた島への渡海を可能にしたのは、精巧な航海術と大型のダブルカヌーです。

夜空に輝く星・星座の出没位置でスターコンパスをあみだし、そのコンパスで洋上の位置を割り出します。太陽の運行、東からの貿易風と潮流、島にあたる反射波、雲の形、海の色やにおい、洋上に現れる魚や鳥の飛ぶ方向など、天文・気象・海象などの自然現象の規則性と生物の習性などの要素を結びつけた知識体系が航海術です。また大海原を相手に心の中に「海の道」を描いて目的地にカヌーを進めるのが航海術師です。

固有の文字をもたなかった無文字社会のミクロネシアにおいて伝統航海術を今に伝える島人の知識と技術からなる無形文化遺産について考えてみます。

日時

令和6年9月21日(土曜) 午後2時から午後3時30分まで【終了】

会場

堺市博物館ホール

講師

須藤健一 堺市博物館 館長

定員

80人(小学生以上)

参加方法

参加無料、要事前申込、先着順。

第42回無形文化遺産理解ワークショップ ミニ緞通を織ってみよう 【終了しました】

ワークショップの様子と作品

ワークショップの様子と作品

堺緞通は天保2(1831)年堺で始められ、近代にかけて盛んに生産された手織りの絨毯です。平成18(2006)年に「独自の発展を遂げた緞通の手織技術として貴重」として、大阪府の無形民俗文化財(民俗技術)に指定され、堺式手織緞通技術保存協会を中心に技術の保存と伝承が行われています。

当館では、堺緞通の豊富な資料を所蔵・展示すると同時に、継続的にワークショップ、実演などを通して、堺緞通の手織技術の普及、保存と継承に寄与してきました。

ワークショップでは、常設展の大型織機を使った解説映像をみて、堺緞通の発展や技術の独自性を学んでから、技術保存協会の方の指導のもと、簡易器具を使って、ミニ緞通の手織りに挑戦します。

日時

令和6年8月10日(土曜)午後1時30分から4時まで【終了】

会場

堺市博物館ホール

講師

堺式手織緞通技術保存協会、当館学芸員

定員

12人(小学生以上。小学生は保護者同伴。)

参加方法

参加無料。事前申込、先着順。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

文化観光局 歴史遺産活用部 博物館 学芸課

電話番号:072-245-6201

ファクス:072-245-6263

〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館

このページの作成担当にメールを送る