○堺市下水道条例施行規程

平成16年4月1日

上下水道局管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、堺市下水道条例(昭和37年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(排水設備の固着方法)

第2条 条例第3条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 原則として、取付管の接続孔の管底高と比較して落差が生じないようにすること。

(2) 内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 勾配に注意して差し入れること。

(4) 前3号により難いときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(令7上下水管規程12・一改)

(平17上下水管規程13・一改)

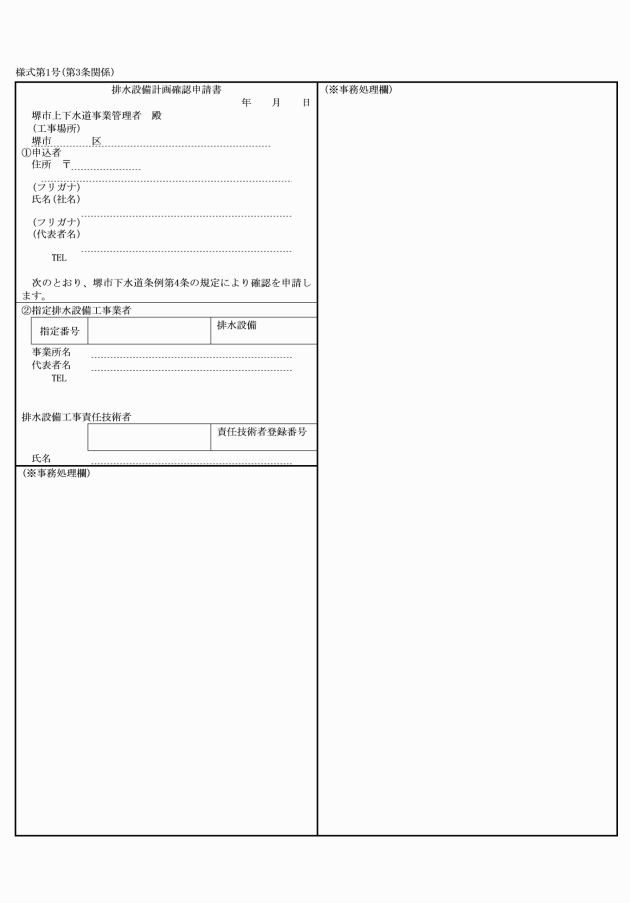

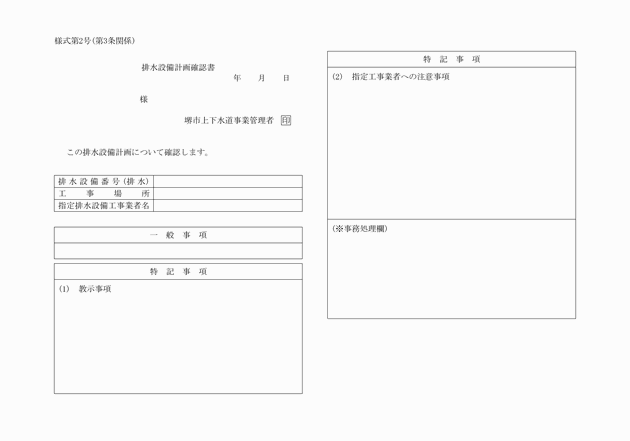

(排水設備の確認)

第3条の2 前条に定めるもののほか、特に必要があると管理者が認める場合における排水設備の確認について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平26上下水管規程15・追加)

(平17上下水管規程13・令7上下水管規程12・一改)

第5条 削除

(令7上下水管規程12)

(排水設備を設置すべき期限)

第6条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による排水設備を設置すべき期限は、公共下水道の供用が開始された日から起算して6か月を経過する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めたときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の設置義務の免除)

第6条の2 法第10条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、別に定めるところにより、管理者に申請しなければならない。

(令7上下水管規程16・追加)

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工事付近の見取図

(2) 平面図

(3) その他管理者が必要と認める図書

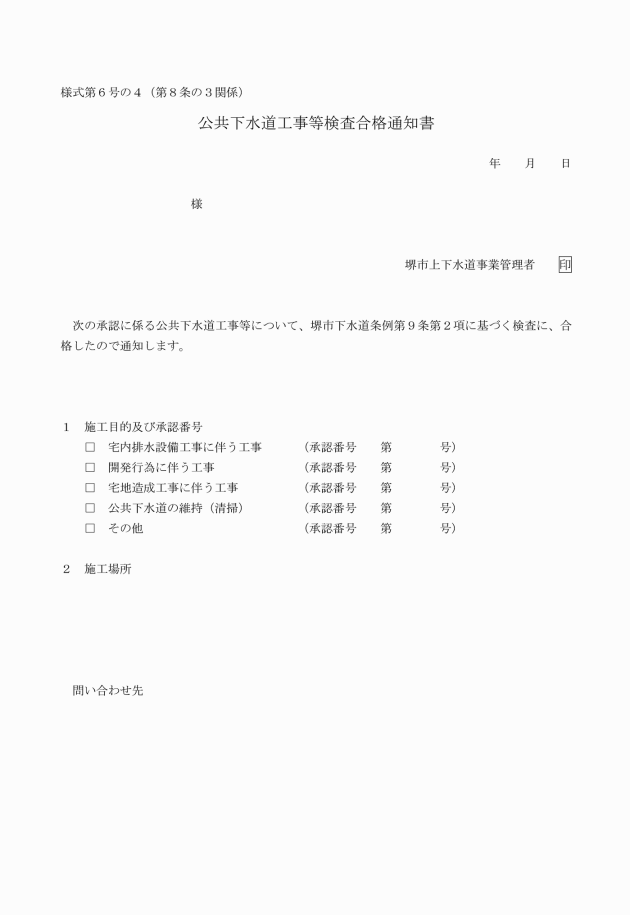

(平25上下水管規程15・全改)

(1) 工事付近の見取図

(2) 平面図

(3) 断面図

(4) その他管理者が必要と認める図書

(平25上下水管規程15・追加)

2 管理者は、承認した工事により築造された施設がある場合は、前項の通知書の交付をもって当該施設を引き継ぐものとする。

(平25上下水管規程15・追加)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第8条の4 条例第9条の3第3号に規定する管理者が別に定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号及び石津水再生センター修景施設のほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(平25上下水管規程15・追加、平29上下水管規程11・一改)

(排水施設及び処理施設の耐震性能を確保する措置)

第8条の5 条例第9条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げるものとする。

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な排水施設及び処理施設の損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な排水施設及び処理施設の損傷の防止又は軽減のための措置

(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図るうえで重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(以下この項においてこれらを「重要な排水施設」という。)並びに処理施設にあっては、次に掲げる性能とする。

ア 対象となる施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

イ 対象となる施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(平25上下水管規程15・追加、令7上下水管規程12・一改)

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第8条の6 条例第9条の4第1号に規定する管理者が定める数値は、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とする。

(2) 排水渠の断面積の数値は、5000平方ミリメートルとする。

(平25上下水管規程15・追加)

(汚泥処理施設の構造に関する措置)

第8条の7 条例第9条の5第2号に規定する管理者が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25上下水管規程15・追加)

(汚泥処理施設の維持管理に係る措置)

第8条の8 条例第9条の7第6号に規定する管理者が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(平25上下水管規程15・追加)

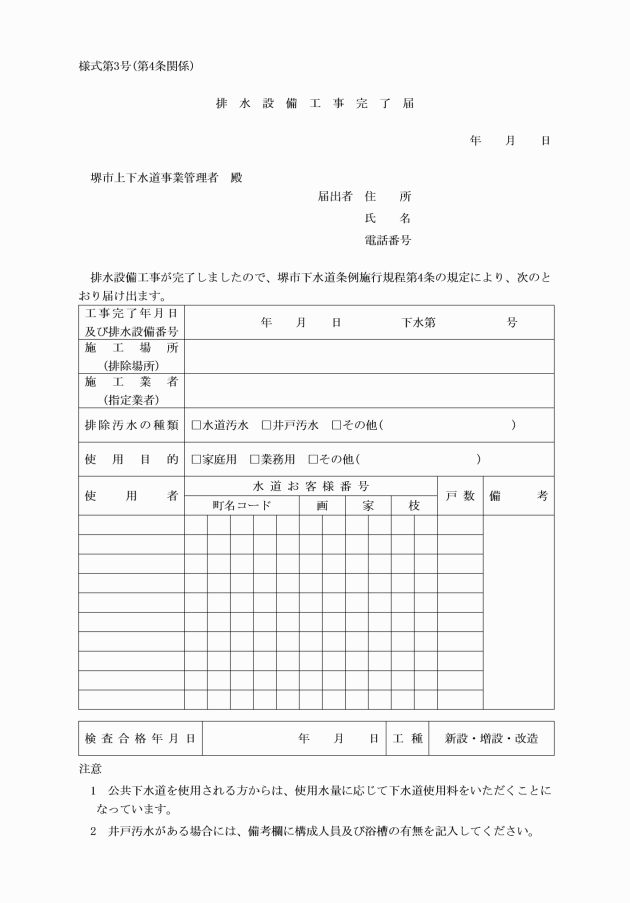

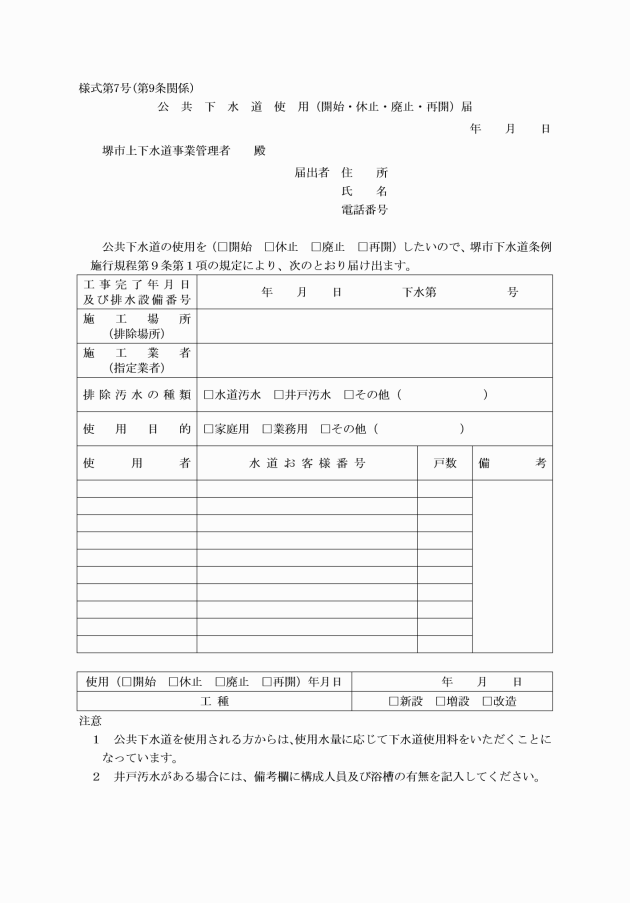

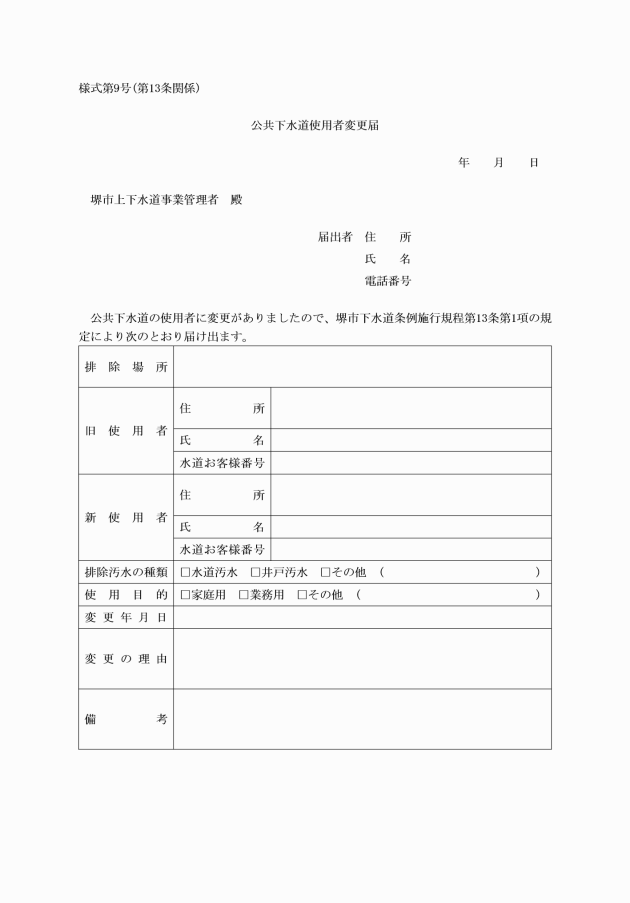

2 前項の規定による届出をせず、公共下水道を使用している者について必要な事項は、管理者が別に定める。

3 堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号。以下「給水条例」という。)第8条第1項第2号又は第5号の規定による届出をした者は、第1項の規定による届出をしたものとみなす。

(平26上下水管規程15・一改)

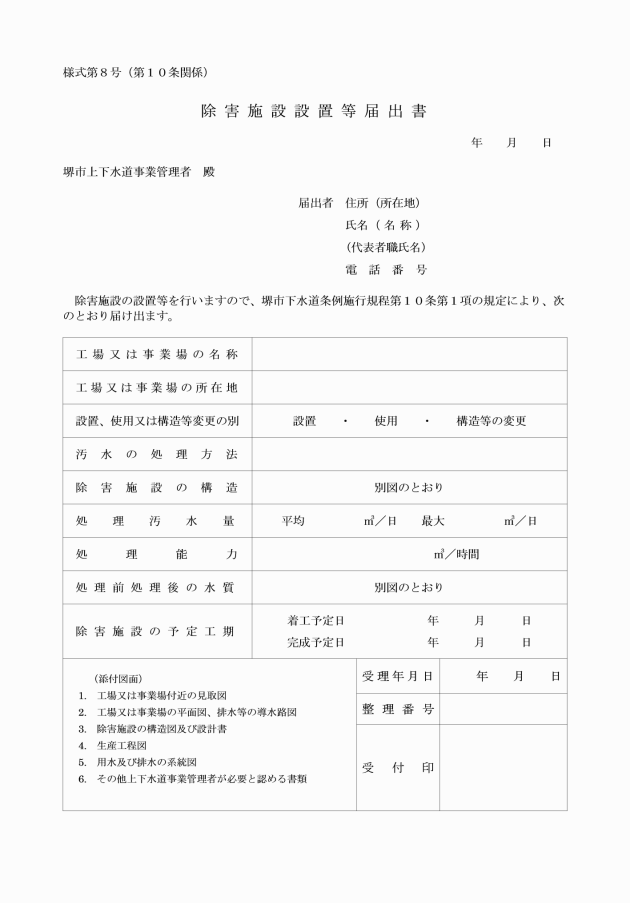

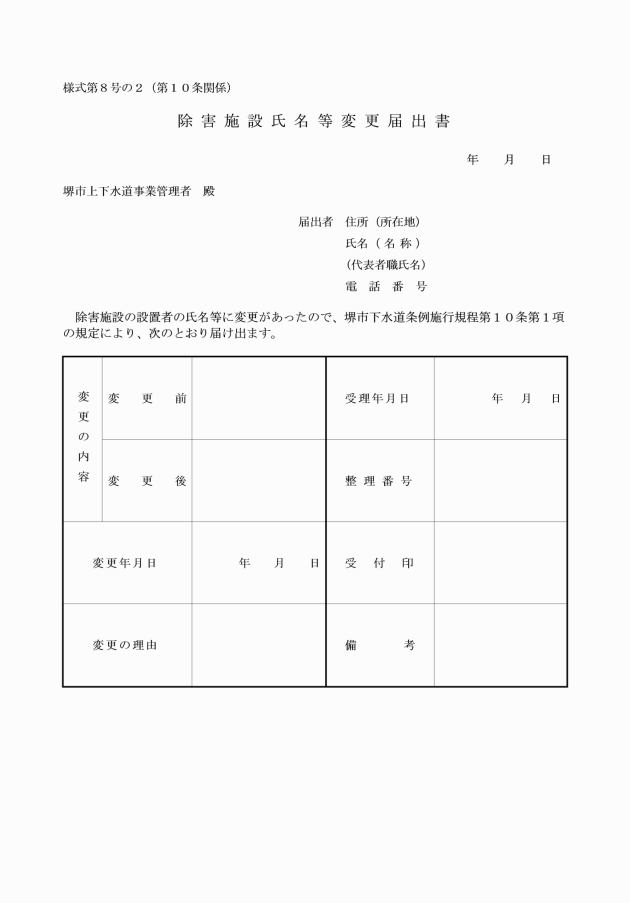

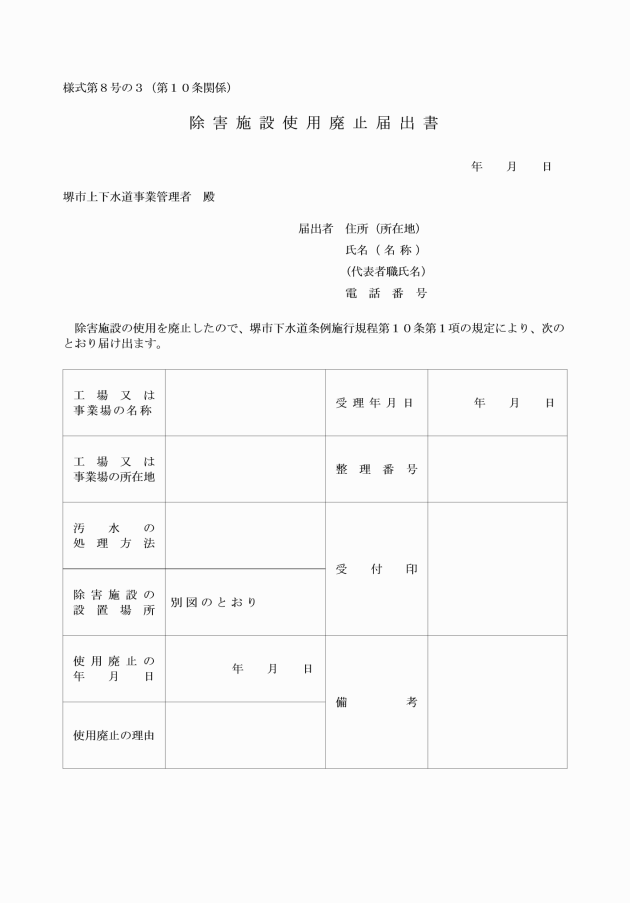

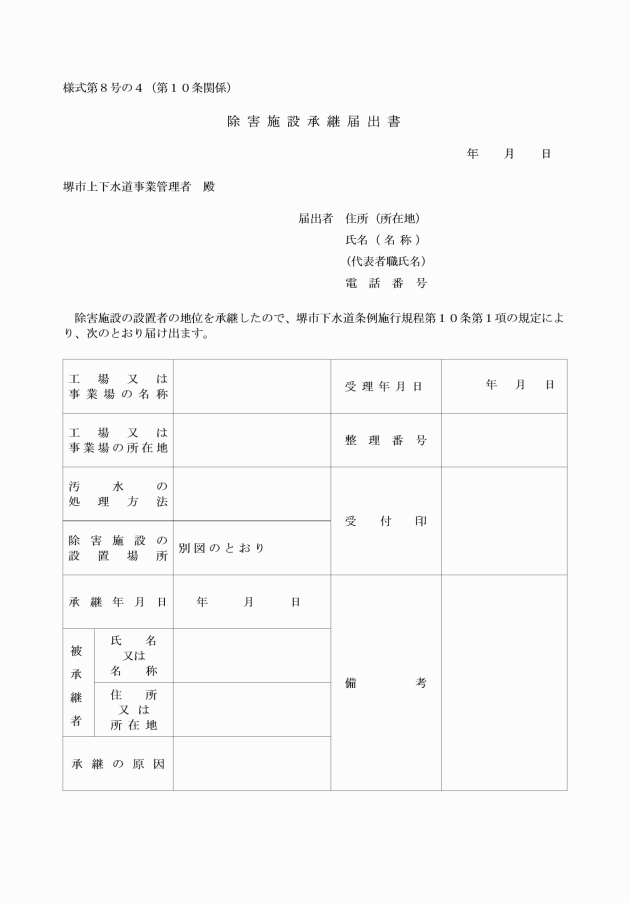

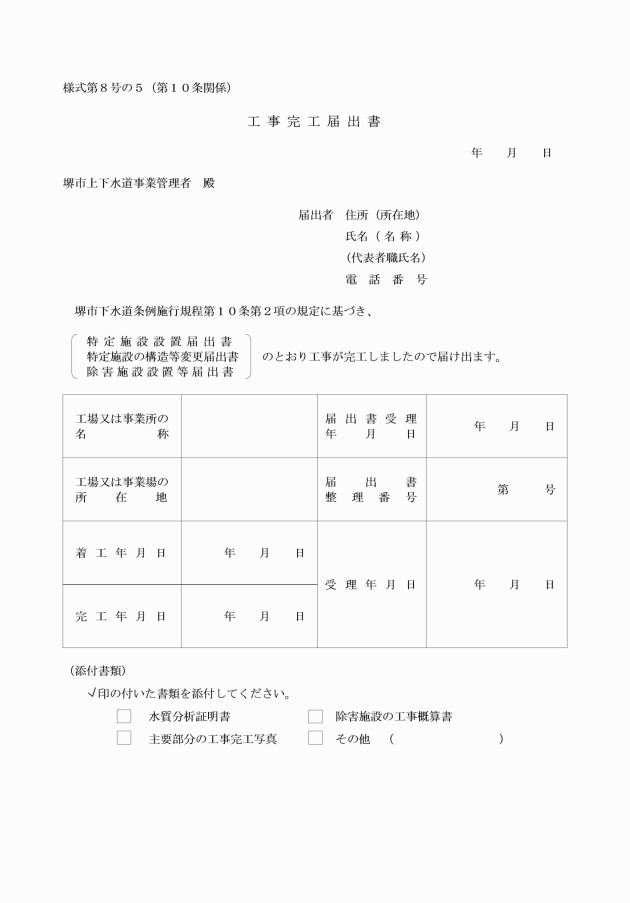

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第12条の3第1項の規定による届出をしようとする者は、次の各号の区分に従い、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 除害施設の設置又は使用若しくは構造等の変更をしようとする者は、あらかじめ、除害施設設置等届出書(様式第8号)により、管理者に届け出なければならない。

(2) 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合は、除害施設氏名等変更届出書(様式第8号の2)により、速やかに管理者に届け出なければならない。

(3) 除害施設の設置者は、除害施設の使用を廃止した場合は、除害施設使用廃止届出書(様式第8号の3)により、速やかに管理者に届け出なければならない。

(4) 除害施設の設置者の地位を承継した者は、除害施設承継届出書(様式第8号の4)により、速やかに管理者に届け出なければならない。

(平25上下水管規程15・全改)

(代理人の選定及び変更の届出)

第11条 条例第14条の規定により代理人を選定するときは、代理人選定(変更)届を管理者に提出しなければならない。届け出た代理人に変更があったときも同様とする。

(総代人の選定及び変更の届出)

第12条 条例第15条第1項の規定により総代人を選定するときは、総代人選定(変更)届を管理者に提出しなければならない。届け出た総代人又は共有者に変更があったときも同様とする。

2 給水条例第8条第2項の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

第14条 削除

(平21上下水管規程12)

第15条 削除

(平23上下水管規程21)

(汚水排出量の認定)

第16条 条例第22条第1項第2号の規定による汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 条例第22条第2項の計測のための装置又はその他の計測装置(以下これらを「計測装置」という。)が設置されている場合は、計測装置により測定した水量をもって汚水排出量とする。

(2) 計測装置がない場合又は計測装置の設置が困難な場合は、使用する水の種類、世帯人数、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して、汚水の排出量を認定する。

(平17上下水管規程13・一改)

(1) 使用日数16日以上 前条の規定により当該月分として認定した汚水排出量の全部とする。

(2) 使用日数15日以下 前号に規定する汚水排出量の2分の1とする。ただし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数水量を切り捨てる。

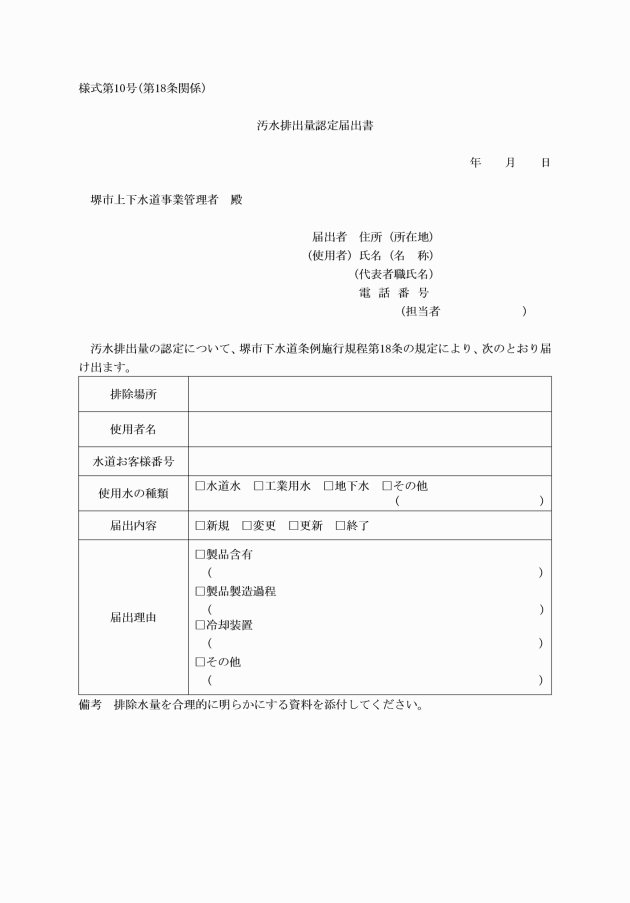

(汚水排出量認定の届出)

第18条 条例第22条第1項第4号の規定により申告をしようとする者は、あらかじめ協議の上、汚水排出量認定届出書(様式第10号)に公共下水道に排除する水量(以下「排除水量」という。)を合理的に明らかにする書類その他管理者が必要と認める書類を添えて管理者に届け出なければならない。届出の内容に変更が生じたときも、また同様とする。

2 管理者は、前項の規定による届出があった場合は、届出に係る事実を確認し、その届出の内容が管理者が定める要件を満たしていると認めるときは、条例第22条第1項第4号の申告を行うことができる者として認定するものとする。

3 前項の規定により認定を受けた者は、管理者が定める期日までに公共下水道に排除した汚水の量を管理者に申告しなければならない。

4 第2項の規定による認定の有効期間は、認定を受けた日以後最初の定例日(給水条例第20条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)から3年を経過した日が属する月の定例日までとする。

5 前項の有効期間の満了後も継続して認定を受けようとする者は、当該期間が満了する日の30日前までに協議の上、汚水排出量認定届出書に排除水量を合理的に明らかにする書類その他管理者が必要と認める書類を添えて管理者に届け出なければならない。

6 設備の廃止その他の理由により第4項の有効期間内に認定を終了しようとする者は、あらかじめ協議の上、汚水排出量認定届出書に管理者が必要と認める書類を添えて管理者に届け出なければならない。

(令2上下水管規程9・全改、令3上下水管規程13・令7上下水管規程12・一改)

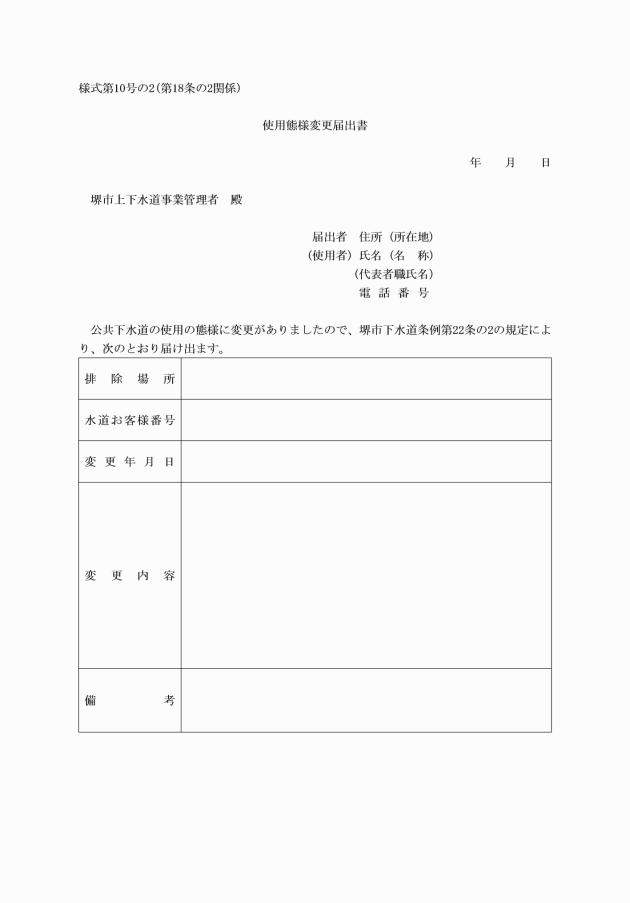

(使用の態様の変更の届出)

第18条の2 条例第22条の2に規定する管理者が定める使用の態様の変更があったときは、次のとおりとする。

(1) 水道水の排除に代えて水道水以外の水を排除することとなったとき、又は水道水以外の水の排除に代えて水道水を排除することとなったとき。

(2) 水道水以外の水の排除に加えて水道水を排除することとなったとき。

(3) 水道水及び水道水以外の水の排除に代えて水道水又は水道水以外の水のいずれか一方のみを排除することとなったとき。

(4) 水道水以外の水を排除している場合において、排除している水の種類に変更があったとき。

(平29上下水管規程22・追加)

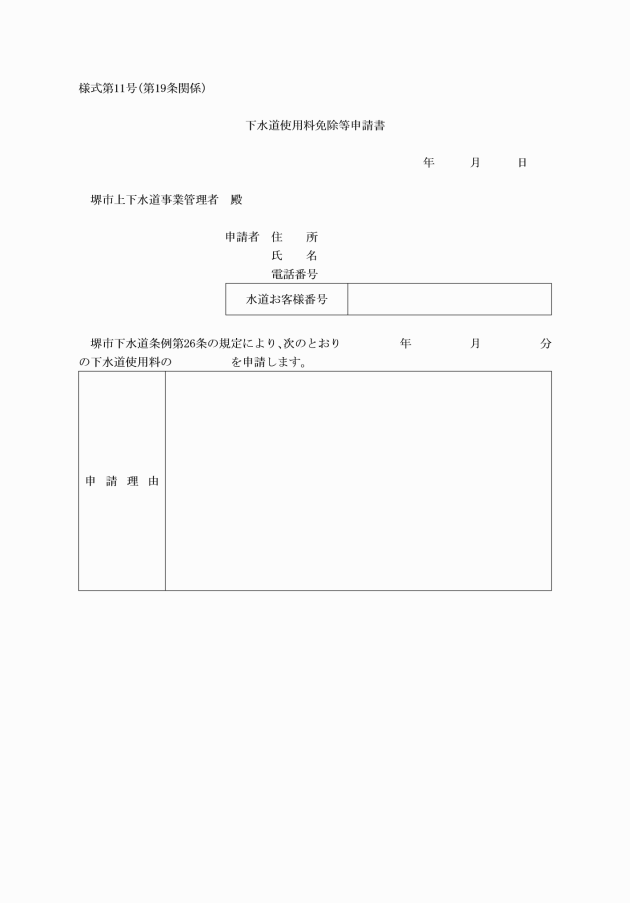

2 堺市水道事業給水条例施行規程(昭和42年水道事業所管理規程第6号)第22条の規定に基づき水道料金の減額又は免除を申請した者は、前項の規定による申請をしたものとみなす。

3 前2項の場合における使用料の免除、減額又は徴収猶予の取扱いについては、管理者が別に定める。

(平18上下水管規程14・平22上下水管規程11・一改)

(使用料の追徴等)

第20条 使用料を追徴し、又は減免しなければならない事由が生じたときは、次回において徴収すべき部分から追徴し、又は減免するものとする。

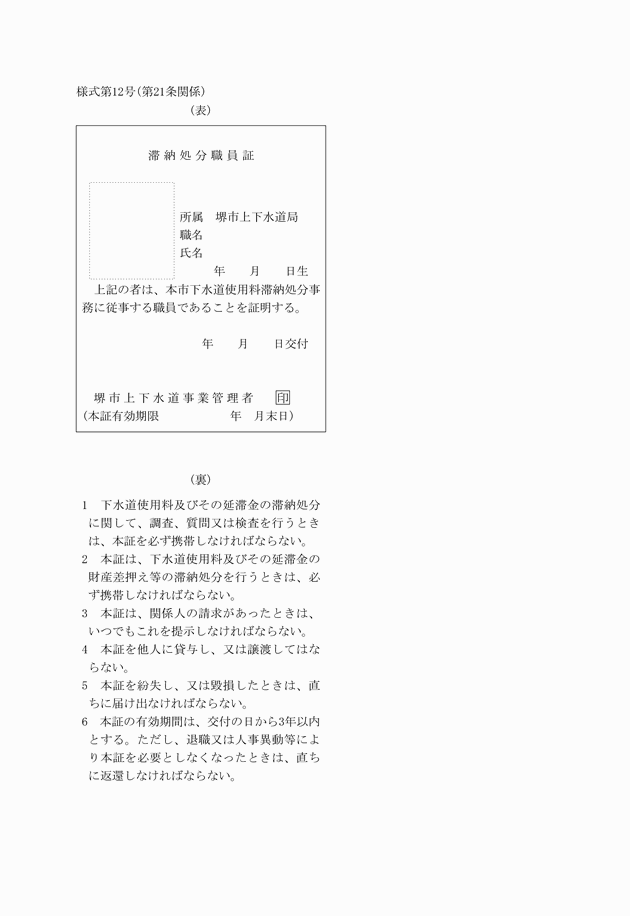

(滞納処分に係る事務の委任)

第21条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる使用料の滞納処分に係る事務であって、その権限に属するもののうち、次に掲げる事務について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員(以下単に「徴収職員」という。)の権限をサービス管理部に属する職員のうち、管理者が指定する者に委任する。

(1) 国税徴収法第141条に規定する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 国税徴収法第47条及び第142条に規定する滞納者の財産の差押え及び捜索に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、滞納処分に必要な徴収職員のうち、管理者が指定する者の事務に関すること。

(平22上下水管規程11・全改、平29上下水管規程11・平31上下水管規程10・令7上下水管規程12・一改)

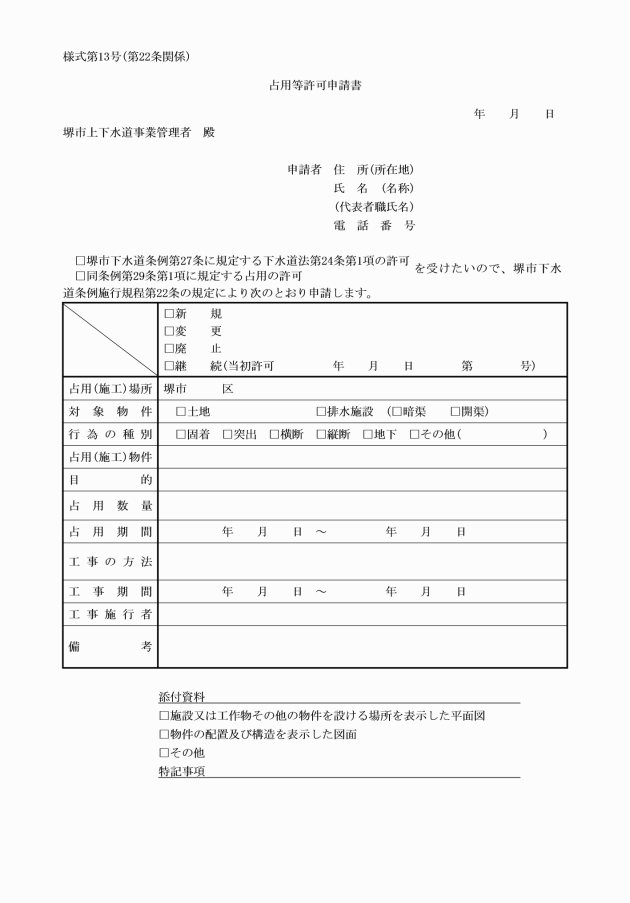

(1) 施設、工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他管理者が必要と認める書類

(平22上下水管規程17・平31上下水管規程10・一改)

(1) 電柱、電らん、水道管、ガス管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内

(2) 鉄道又は軌道敷設のための占用 5年以内

(3) 通路又は架橋のための占用 3年以内

(4) 板囲い、物置場その他これらに類するものを設備するための占用 3年以内

(5) 前各号に定めるもの以外の占用 1年以内

(平22上下水管規程17・一改)

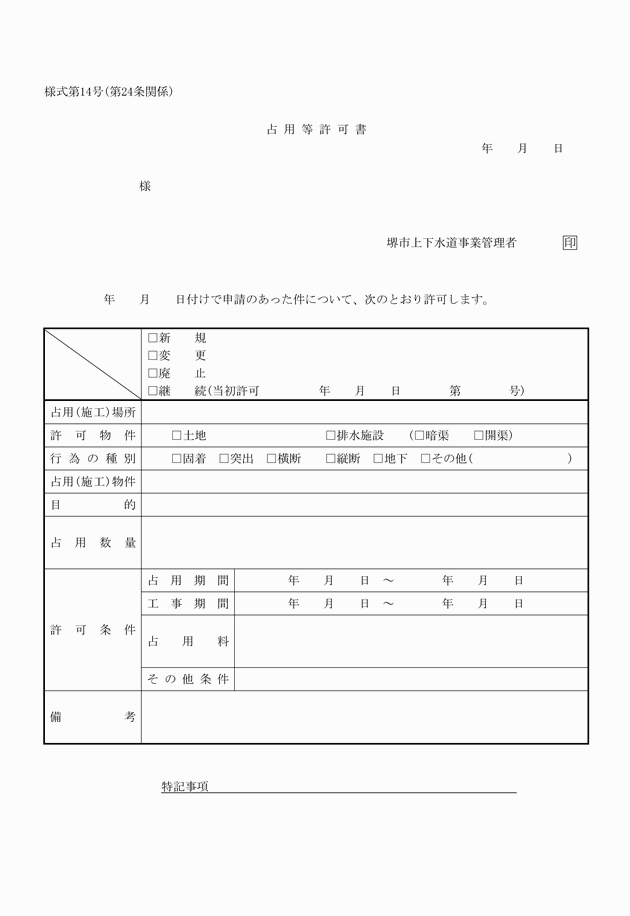

(占用許可の許可書の交付)

第24条 管理者は、占用許可をしたときは、占用等許可書(様式第14号)を交付する。

(平22上下水管規程17・一改)

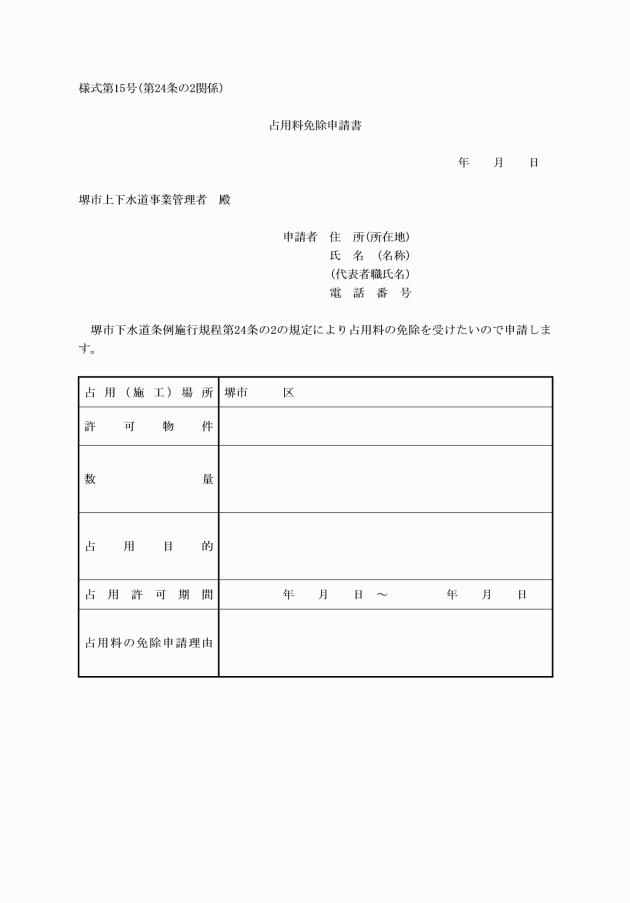

(占用料の免除申請)

第24条の2 条例第30条の2第1項の規定により条例第30条第1項の占用料の免除を受けようとする者は、占用料免除申請書(様式第15号)により管理者に申請しなければならない。

(平22上下水管規程17・追加)

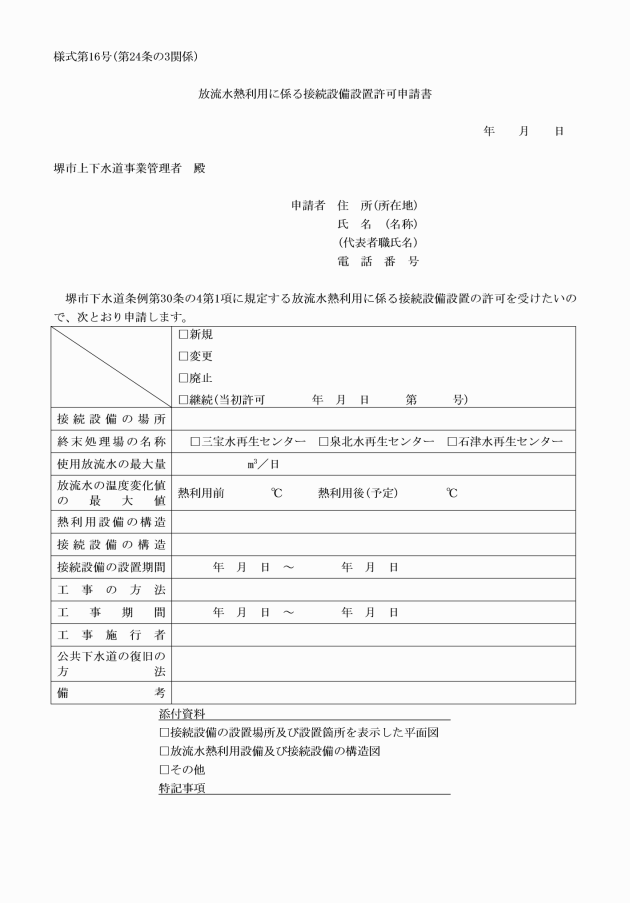

(1) 接続設備の設置場所及び設置箇所を表示した平面図

(2) 放流水熱利用設備及び接続設備の構造図

(3) その他管理者が必要と認める書類

(平27上下水管規程16・追加)

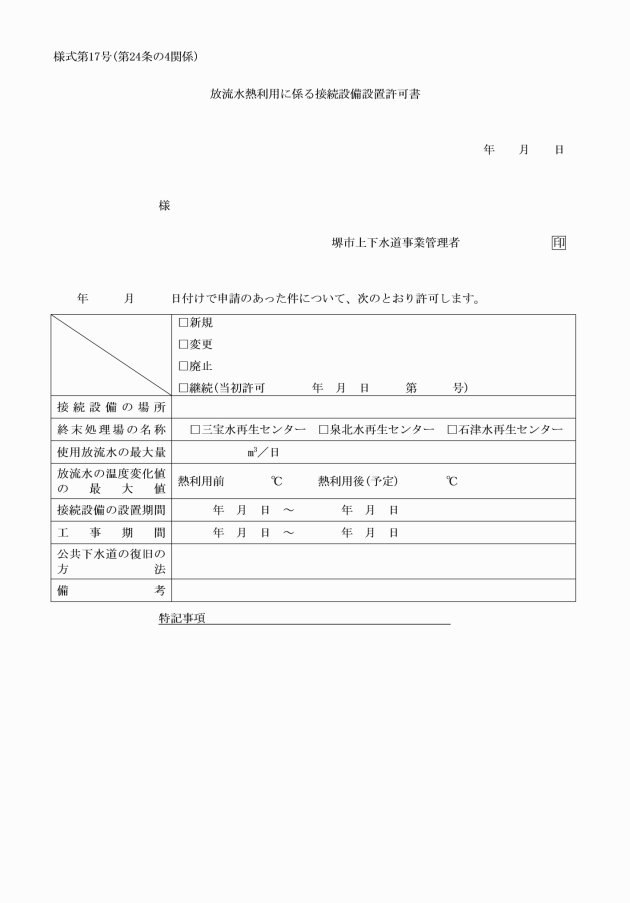

(放流水熱利用に係る接続設備設置の許可)

第24条の4 管理者は、条例第30条の4第1項の規定による申請を許可したときは、申請者に対し放流水熱利用に係る接続設備設置許可書(様式第17号)を交付する。

2 管理者は、前項の規定による許可をしないときは、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

(平27上下水管規程16・追加)

(放流水熱利用に係る接続設備設置の許可基準)

第24条の5 条例第30条の5第1項第1号から第4号までに掲げる事項について管理者の定める基準は、次のとおりとする。

(1) 申請に係る事項が次の技術的基準に適合すること。

ア 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。

(ア) 公共下水道の終末処理場の放流管渠から放流水を取水するために設ける接続設備は、当該終末処理場の放流水の放流に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所に設けること。

(イ) 公共下水道の終末処理場の放流管渠に放流水を流入させるために設ける接続設備は、当該接続設備から流入する放流水の水勢により終末処理場の放流管渠を損傷するおそれが少ない箇所に設けること。

イ 放流水熱利用設備等(条例第30条の5第1項第1号に規定する放流水熱利用設備等をいう。以下同じ。)の構造は、次に掲げるところによること。

(ア) 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。

(イ) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(ウ) 屋外にあるものにあっては、人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(エ) 放流水の貯留等により腐食するおそれのある部分については、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(オ) 地震によって公共下水道の終末処理場による放流水の放流に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。

(カ) 管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。

(キ) ます又はマンホールには、蓋を設けること。

(ク) 公共下水道の終末処理場の放流管渠から取水する放流水の量及び当該終末処理場の放流管渠に流入させる放流水の量を調節するための設備を設けること。

ウ 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。

(ア) 公共下水道の終末処理場の放流管渠に接続設備を設置するときは、放流水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

(イ) 公共下水道の終末処理場の放流管渠に放流水を流入させるために設ける接続設備は、放流管渠に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(ウ) その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

エ 公共下水道の終末処理場の放流管渠から取水する放流水の量は、当該終末処理場の放流水の放流に著しい支障を及ぼさないものであること。

オ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 前号ウに規定するもののほか、放流水熱利用許可申請をする者による放流水熱利用設備等に係る工事又は維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請に係る放流水熱利用設備等の設置が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等を含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(平27上下水管規程16・追加、平29上下水管規程11・平31上下水管規程10・一改)

(許可の条件)

第24条の6 条例第30条の6第1項第4号に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 許可事業者は、取水する放流水の量の最大値を、放流水熱利用許可申請において示した値よりも減少しようとする場合又は取水する放流水と流入させる放流水の温度の差の最大値を、放流水熱利用許可申請において示した値よりも減少しようとする場合は、事前に管理者に届け出ること。

(2) 許可事業者は、接続設備により公共下水道の終末処理場の放流管渠から取水する放流水と同程度の水質(水温を除く。)及び水量の放流水を当該放流管渠に流入させること。ただし、水量については、管理者が認める範囲において、当該放流管渠に流入させるまでに、放流水を放流水熱利用以外の用途で利用する場合は、この限りでない。

(3) 許可事業者は、毎日の取水量、当該量の時間最大値並びに取水した放流水及び流入させる放流水の温度を測定し、月ごとにその結果を取りまとめて、管理者に報告しなければならないこと。

(4) その他管理者が必要と認める事項

(平27上下水管規程16・追加)

(放流水熱利用の接続設備設置期間)

第24条の7 放流水熱利用接続設備の設置期間は、5年以内とする。条例第30条の7の規定により設置期間の満了後引き続き設置許可をする場合も、同様とする。

(平27上下水管規程16・追加)

(平22上下水管規程17・平29上下水管規程11・一改)

(平22上下水管規程17・一改)

(補則)

第27条 この規程の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に堺市下水道条例施行規則(昭和37年規則第4号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、その他の行為とみなす。

3 この規程施行の際、旧規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規程による帳票とみなして使用することができる。

(美原町の編入に伴う経過措置)

4 美原町の編入の際、現に効力を有する旧美原町下水道条例施行規則(平成元年美原町規則第6号。以下「旧美原町規則」という。)の規定により美原町長が行った許可等の処分その他の行為及び現に旧美原町規則の規定により美原町長に対して行っている届出その他の行為は、この規程の相当規定に基づいて管理者が行った許可等の処分その他の行為及び管理者に対して行っている届出その他の行為とみなす。

(平17上下水管規程13・追加)

5 美原町の編入の日前に、旧美原町下水道条例(昭和62年美原町条例第14号)の規定により申請がなされた排水設備の工事に係る手続及び設備の固着方法、附属設備、構造基準等については、旧美原町規則の例による。

(平17上下水管規程13・追加)

附則(平成17年1月31日上下水管規程第13号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日上下水管規程第34号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年4月1日上下水管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月19日上下水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則(平成21年7月31日上下水管規程第12号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日上下水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則(平成22年12月21日上下水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成23年12月12日上下水管規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から堺市下水道条例の一部を改正する条例(平成23年条例第32号)附則第2項本文に規定する管理者が定める日前までの間に、同項の規定により同項後段の当該使用者が前納すべき使用料については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月29日上下水管規程第15号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(/平成26年5月29日上下水管規程第15号/平成27年6月25日上下水管規程第16号/)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月30日上下水管規程第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月21日上下水管規程第22号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日上下水管規程第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日上下水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の堺市下水道条例施行規程第18条の規定にかかわらず、前項に規定する日前に、申告に基づいて汚水排出量の認定を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(令和2年10月30日上下水管規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則(令和3年3月12日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則(令和3年4月1日上下水管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和4年2月25日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則(令和4年3月25日上下水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則(令和5年3月31日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則(令和7年3月28日上下水管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上この規程による改正後の堺市下水道条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして利用することができる。

附則(令和7年4月25日上下水管規程第16号)

この規程は、令和7年5月1日から施行する。

(令4上下水管規程1・全改)

(平22上下水管規程11・全改)

(令4上下水管規程1・全改)

様式第4号 削除

(令7上下水管規程12)

(令4上下水管規程1・全改)

(令2上下水管規程21・全改、令4上下水管規程9・一改)

(平25上下水管規程15・追加)

(令2上下水管規程21・全改、令4上下水管規程9・一改)

(平25上下水管規程15・追加)

(令5上下水管規程1・全改)

(令2上下水管規程21・全改、令3上下水管規程4・一改)

(令2上下水管規程21・全改、令3上下水管規程4・一改)

(令2上下水管規程21・全改、令3上下水管規程4・一改)

(令2上下水管規程21・全改、令3上下水管規程4・一改)

(令2上下水管規程21・全改、令3上下水管規程4・一改)

(令4上下水管規程1・全改)

(令4上下水管規程1・全改、令7上下水管規程12・一改)

(令4上下水管規程1・全改)

(令4上下水管規程1・全改)

(平17上下水管規程34・全改、平20上下水管規程5・一改)

(令2上下水管規程21・全改、令4上下水管規程9・一改)

(平22上下水管規程17・追加)

(令2上下水管規程21・全改、令4上下水管規程9・一改)

(令4上下水管規程9・全改)

(令4上下水管規程9・全改)