○堺市消防地水利に関する規程

平成20年10月1日

消防長庁達第28号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防地水利等の整備(第5条―第10条)

第3章 消防水利等の維持管理(第11条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、警防活動の基本である水利及び消防地利(以下これらを「地水利」という。)の整備、維持、管理等について必要な事項を定める。

(令4消防長庁達5・一改)

(1) 水利 消防の用に供することができる消火栓、防火水槽、プール、池、海、河川、溝、濠、下水道等をいい、消防水利とその他水利とに区分する。

(2) 消防地利 地形、道路、橋りょう、建築物、工作物その他警防活動上の対象となるものをいう。

(3) 消防水利 公設消防水利及び指定消防水利をいう。

(4) 公設消防水利 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第20条第2項の規定により消防局が管理する消火栓及び防火水槽をいう。

(5) 指定消防水利 法第21条第1項の規定により消防署長(以下「署長」という。)が指定する水利をいう。

(6) その他水利 第3号の消防水利以外の水利で、消防の用に供することができるものをいう。

(7) 公設消火栓 本市、高石市又は大阪広域水道企業団(大阪狭山水道事業に限る。)の水道事業管理者(以下単に「水道事業管理者」という。)が管理している上水道の配水管に取り付けられた消火栓をいう。

(8) 私設消火栓 前号に掲げる消火栓以外の配水管に取り付けられた消火栓をいう。

(9) 隣接市町村水利 管轄区域と隣接する市町村に配置されている境界近傍の水利をいう。

(平25消防長庁達6・令3消防長庁達11・令4消防長庁達5・一改)

(消防水利の要件)

第3条 消防水利は、消防ポンプ自動車等が容易に接近して取水できるものであり、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。ただし、消防局長(以下「局長」という。)が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 消火栓は、取水可能な水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続して40分以上の給水能力を有するものであること。

(2) 消火栓以外の水利は、次に掲げる条件に適合するものであること。

ア 取水可能な貯水量が40立方メートル以上又は取水可能な水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続して40分以上の給水能力を有するものであること。

イ 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。

ウ 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(平25消防長庁達6・一改)

(公設消火栓の配置基準)

第4条 公設消火栓の配置については、消防対象物の敷地の各部分から一の消防水利に至る水平距離が、次の各号に掲げる範囲内となるよう水道事業管理者と協議するものとする。

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域が近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域は、100メートル

(2) 前号以外の用途地域は、120メートル

(3) 用途地域の定められていない地域は、140メートル

(平25消防長庁達6・令3消防長庁達11・令6消防長庁達4・一改)

第2章 消防地水利等の整備

(公設消火栓の設置)

第5条 公設消火栓の設置については、水道事業管理者等と締結する公設消火栓の設置及び維持管理に関する協定(以下単に「協定」という。)等に基づき、協議するものとする。

(平25消防長庁達6・令3消防長庁達11・一改)

(公設防火水槽の設置)

第6条 公設防火水槽は、震災対策上必要な地域及び消防水利対策上特に必要な地域に設置するものとする。

(平25消防長庁達6・一改)

(消防水利標識の設置)

第7条 消防水利標識(法第21条第2項の標識をいう。)は、消防水利の所在を明確にし、違法駐車等付近の障害物を排除して円滑な警防活動を図るために設置するものとする。

(開発に伴う消防水利等の設置)

第8条 局長及び署長は、都市計画事業及び宅地開発事業に伴う消防水利、消防活動空地等については、都市計画法(昭和43年法律第100号)、堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)その他開発行為の指導に関する規程(本市、高石市又は大阪狭山市の要綱その他規程を含む。)に基づき設置されるよう、適切な指導を行うものとする。

(令3消防長庁達11・一改)

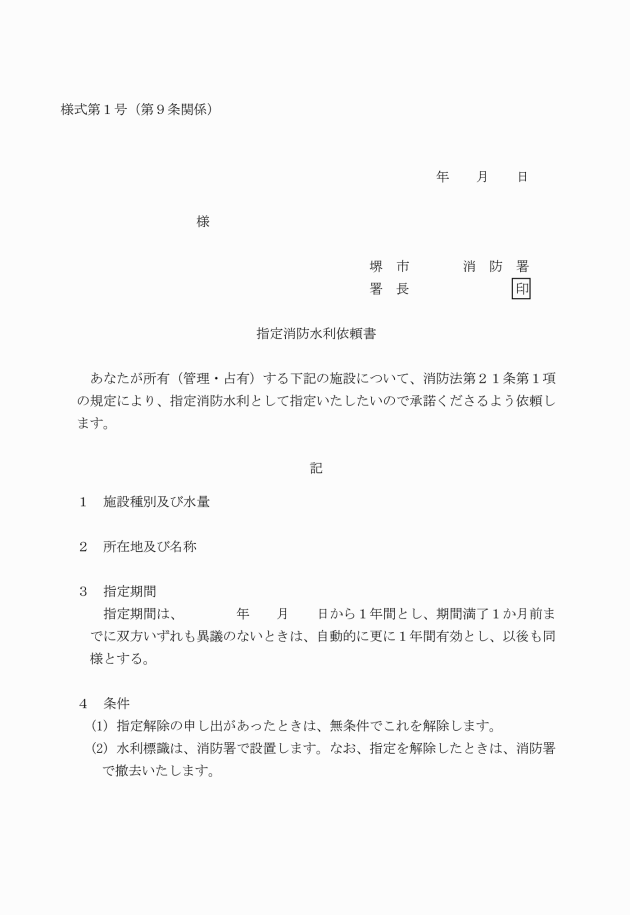

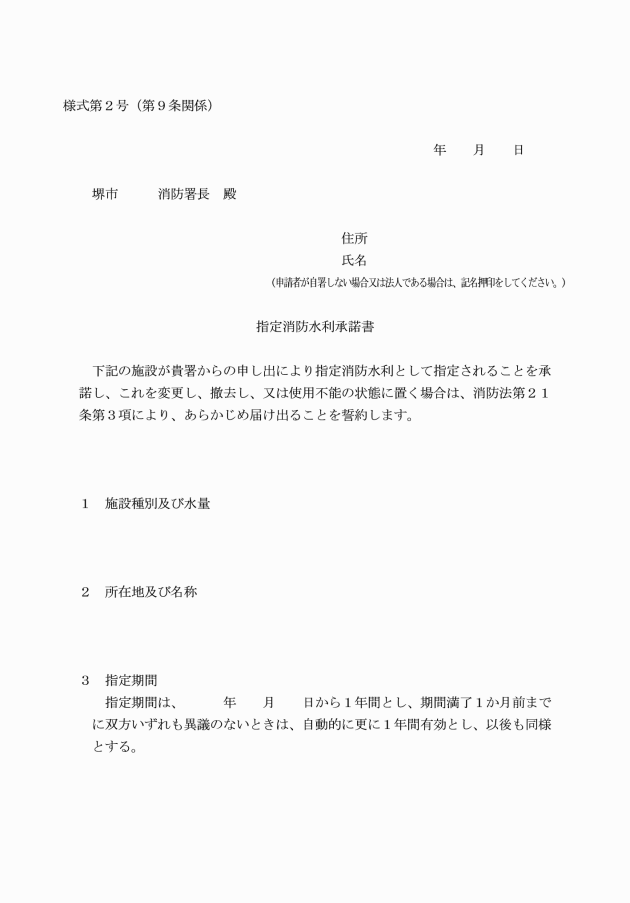

(指定消防水利)

第9条 署長は、警防活動上必要と認める地域を対象として、消防水利を指定しなければならない。

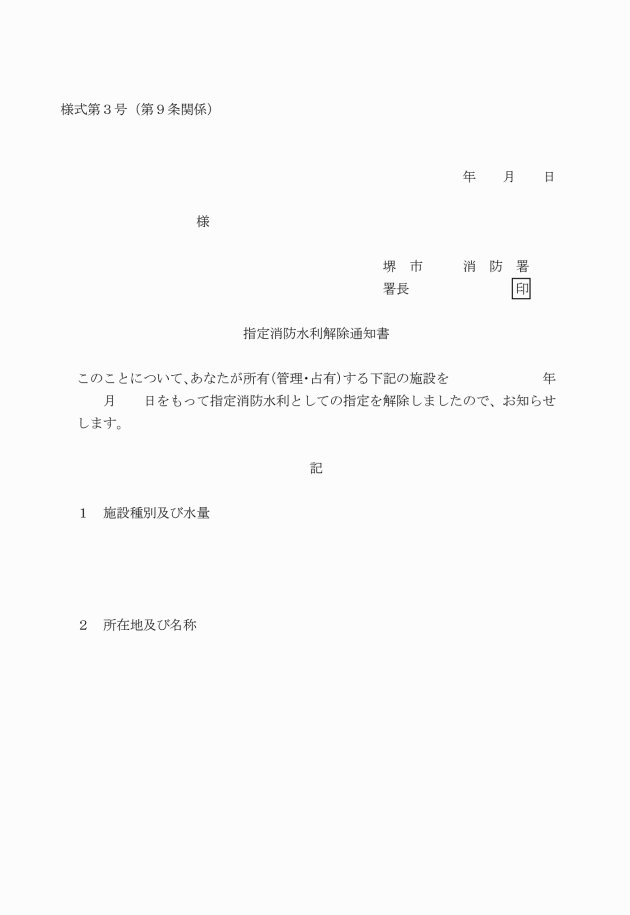

4 署長は、指定消防水利の指定解除の申出があったときは、速やかにこれを解除するものとし、指定消防水利解除通知書(様式第3号)により相手方に通知しなければならない。この場合において、当該指定解除の申出は、書面によりしなければならない。

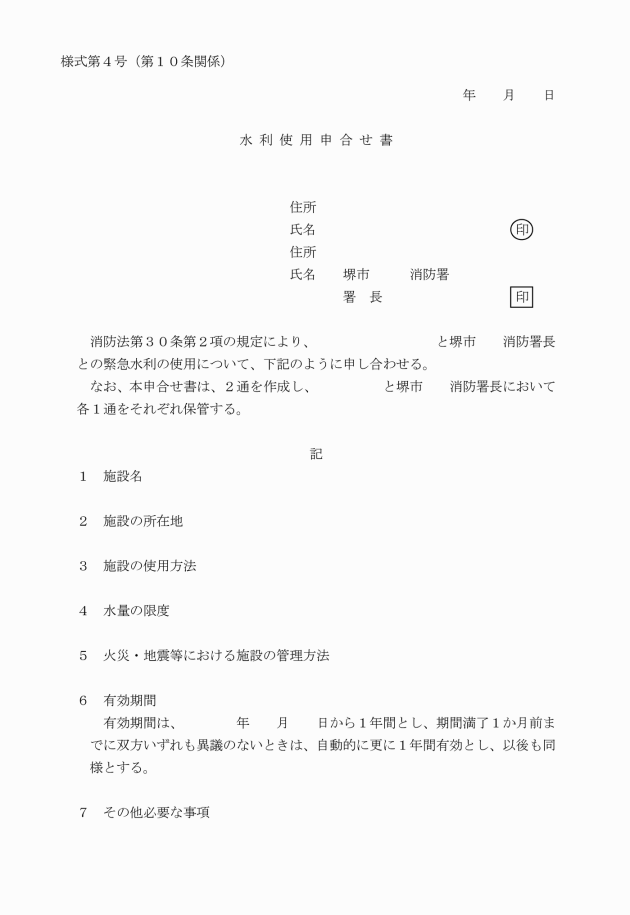

(水利の使用申合せ)

第10条 署長は、火災又は地震等(以下「火災等」という。)の際の水利の使用及び管理について法第30条第2項の規定による協定をしようとするときは、あらかじめ当該水利の所有者等と協議し、水利使用申合せ書(様式第4号)により水利の使用の内容その他必要事項を明確にしておかなければならない。

2 署長は、前項の水利使用申合せ書を取り交わしたときは、当該申合せ書の写しを添えて局長に報告しなければならない。

(平25消防長庁達6・一改)

第3章 消防水利等の維持管理

(地水利状況の把握)

第11条 署長は、警防活動における水利の効率的な運用を図るとともに、管轄区域を区分して地水利調査区域(以下「担当区」という。)を設け、それぞれの担当区に所属職員(以下「地水利担当者」という。)を配し、管轄区域の地水利に関する情勢把握に努めなければならない。

2 地水利担当者は、次に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 水利の設置、移動又は撤去に関する事項

(2) 水利の使用不能又は故障に関する事項

(3) 消火栓の出水状況に関する事項

(4) 地形、道路、橋りょう、建築物その他消防対象物の状況に関する事項

3 署長は、地水利に精通させるため地水利担当者の担当区を適宜変更するものとする。

4 署長は、管轄区域における地水利状況の変更を把握した場合は、通信指令課長に報告しなければならない。

(令3消防長庁達15・一改)

(消防水利等の維持管理等)

第12条 署長は、消防水利について、常時使用できる状態を保持するとともに、消防水利及び消防水利標識に起因する事故防止の徹底を図らなければならない。

2 署長は、効率的な警防活動を実施するため、地水利について定期的に調査を実施しなければならない。

3 前項の調査は、一般調査及び特別調査に区分する。

(令4消防長庁達5・一改)

(一般調査)

第13条 一般調査は、地水利担当者が、毎年1回以上担当区の全域にわたって、次に掲げる事項について調査することにより行うものとする。

(1) 水利の種別、所在地、使用上の障害又は故障の有無に関する事項

(2) 道路、水路及び掘削工事その他交通障害の状況に関する事項

(3) 主要対象物の位置、警防活動上必要な施設その他消防上必要な事項

(令4消防長庁達5・一改)

(特別調査)

第14条 特別調査は、次の各号のいずれかに該当するときに、その実情について詳細に調査することにより行うものとする。

(1) 一般調査の結果、特異に事項が認められる場合

(2) 警防活動に支障となる水道断減水、道路工事等がある場合

(3) 都市計画事業、宅地開発事業等により消防水利、消防活動空地等が設置された場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に警防活動上支障となる実情がある場合

(令4消防長庁達5・一改)

(異常消防水利等の措置)

第15条 署長は、警防業務若しくは警防活動の実施又は市民等からの通報に基づき、消防水利又は消防水利標識の異常を知ったときは、速やかに次に掲げる必要な措置をとらなければならない。

(1) 局長への即報及び応急処置

(2) 関係機関への連絡

(3) 故障の連絡及び修理の手続

(4) 前3号に掲げるもののほか、署長が必要と認める措置

(平25消防長庁達6・一改、令4消防長庁達5・旧第16条繰上)

(路上標示等)

第16条 署長は、警防活動の円滑を図るため、公設消火栓の所在路上標示及び番号を記入し、公設消火栓の所在を明確にしなければならない。

(令4消防長庁達5・旧第17条繰上)

(消火栓等使用に伴う事務)

第17条 署長は、公設消火栓及び私設消火栓を火災、訓練等で使用しようとするときは、警防部長の定めるところにより、必要な事務を行わなければならない。

(令4消防長庁達5・旧第18条繰上)

(防火水槽等の水量確保)

第18条 署長は、火災等で防火水槽、プール等を使用したときは、速やかに水を補給するなど、常に水量の確保に努めなければならない。

(平25消防長庁達6・一改、令4消防長庁達5・旧第19条繰上)

(消防艇乗組員の調査)

第19条 消防艇乗組員の行う調査は、沿岸火災防御の円滑を期するために行うもので、次のとおりとする。

(1) 水路の状況に関する調査

(2) 河川又は海の沿岸おおむね100メートル以内における地形、道路、建築物等の状況に関する調査

(3) 港湾、河川、海又は運河での船舶停泊状況に関する調査

(4) 前3号に掲げるもののほか、警防活動上必要と認める調査

(令4消防長庁達5・旧第20条一改・繰上)

第4章 雑則

(地水利に係る台帳の管理)

第20条 署長は、地水利調査等により地水利に変更があるときは、速やかに地水利に係る台帳等の整備を行わなければならない。

2 前項の台帳の管理は、次のとおりとする。

(1) 消防署、消防分署及び消防出張所は、その管轄区域に応じ、地水利担当簿を管理する。

(2) 管轄区域と隣接する市町村を境界にする消防署、消防分署及び消防出張所は、隣接市水利原簿を管理する。

(平25消防長庁達6・一改、令4消防長庁達5・旧第21条一改・繰上)

(月末報告)

第21条 地水利担当者は、担当区の水利状況について、毎月1回調査結果を署長に報告しなければならない。

(令4消防長庁達5・旧第22条繰上)

(陳情等の措置)

第22条 署長は、消防水利の設置、撤去等について住民等からの要望、陳情等があったときは、次に掲げる事項について調査を行い、その結果を局長に報告しなければならない。

(1) 要望、陳情等の内容

(2) 付近見取図

(3) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要があると認める事項

2 局長は、前項の規定による報告があった場合で、必要があると認めるときは、関係機関と協議の上、適切な措置を講ずるものとする。

(令4消防長庁達5・旧第23条繰上)

(補則)

第23条 この規程の施行に必要な事項は、別に定める。

(令4消防長庁達5・旧第24条繰上)

附則

この庁達は、示達の日から施行する。

附則(平成25年3月28日消防長庁達第6号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月29日消防長庁達第9号)

(施行期日)

1 この庁達は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の際、この庁達による改正前の堺市消防地水利に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている承諾書については、当分の間、この庁達による改正後の堺市消防地水利に関する規程の様式に関する規定による承諾書とみなして使用することができる。

附則(令和3年3月31日消防長庁達第11号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月29日消防長庁達第15号)

この庁達は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和4年3月18日消防長庁達第5号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月14日消防長庁達第4号)

この庁達は、令和6年4月1日から施行する。

(平25消防長庁達6・追加)

(令2消防長庁達9・全改)

(平25消防長庁達6・追加)

(平25消防長庁達6・追加)