介護保険料について

更新日:2024年4月1日

目次

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

【1】保険料の額

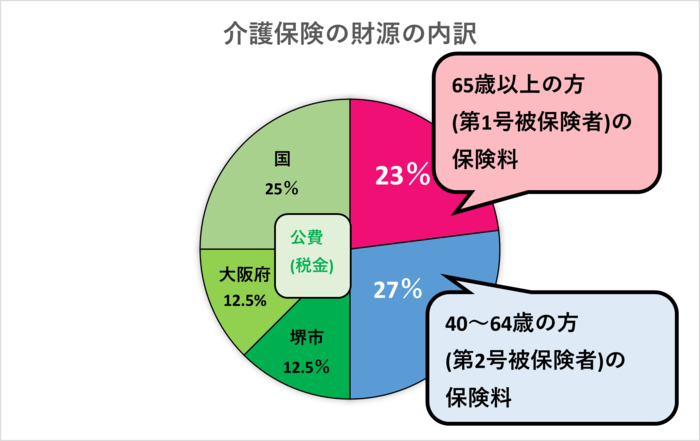

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度で、介護保険事業に要する費用を65歳以上の方(第1号被保険者)、40歳~64歳の方(第2号被保険者)、国、府、市が定められた割合により負担して運営されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)が負担する保険料は、法が定める基準により、ご本人や同じ世帯の方の市民税課税状況及びご本人の公的年金等の収入額、地方税法上の合計所得金額などにより定められます。

介護保険の財源の内訳

介護保険の財源の内訳

【2】介護保険料の改定について

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度で、介護サービスの提供に必要な費用等をみなさんの保険料と公費(税金)でまかなっています。

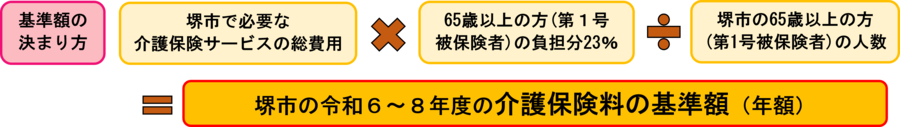

介護保険料は3年毎に見直しをすることになっており、令和6年度に、今後3年間(令和6~8年度)に必要と見込まれる介護サービス費用等を基に保険料を改定しました。今後も、要支援・要介護認定者数の増加に伴う介護サービス費用等の増加が推計されることから、増額改定となります。

なお、保険料負担を軽減するため、保険料段階と保険料率を見直し、被保険者の方の負担能力に応じたきめ細かな所得段階区分を設定するほか、介護保険給付費準備基金を投入し、保険料の上昇抑制を図っています。

基準額の決まり方

基準額の決まり方

【3】65歳以上の方の保険料の年額[第9期介護保険料]

| 保険料段階 | 対象者 | 保険料額 (保険料率) |

|---|---|---|

| 第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の方、生活保護受給の方 世帯全員が市民税非課税の方で公的年金等収入額(※1)と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円以下の方 |

25,370円(※3) (基準額×0.285) |

| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、公的年金等収入額(※1)と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円を超え120万円以下の方 | 41,840円(※3) (基準額×0.47) |

| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、第1段階・第2段階以外の方 | 60,980円(※3) (基準額×0.685) |

| 第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、公的年金等収入額(※1)と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円以下の方 | 80,110円 (基準額×0.9) |

| 第5段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、第4段階以外の方 | 89,010円 (基準額) |

| 第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が125万円以下の方 | 105,040円 (基準額×1.18) |

| 第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が125万円を超え200万円未満の方 | 115,720円 (基準額×1.3) |

| 第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が200万円以上300万円未満の方 | 133,520円 (基準額×1.5) |

| 第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が300万円以上400万円未満の方 | 151,320円 (基準額×1.7) |

| 第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が400万円以上500万円未満の方 | 169,120円 (基準額×1.9) |

| 第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が500万円以上600万円未満の方 | 186,930円 (基準額×2.1) |

| 第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が600万円以上700万円未満の方 | 204,730円 (基準額×2.3) |

| 第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が700万円以上800万円未満の方 | 213,630円 (基準額×2.4) |

| 第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が800万円以上900万円未満の方 | 222,530円 (基準額×2.5) |

| 第15段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が900万円以上1000万円未満の方 | 231,430円 (基準額×2.6) |

| 第16段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が1000万円以上1500万円未満の方 | 240,330円 (基準額×2.7) |

| 第17段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が1500万円以上2000万円未満の方 | 249,230円 (基準額×2.8) |

| 第18段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が2000万円以上の方 | 267,030円 (基準額×3) |

*前年中に所得がなかった等の理由で税申告が不要な方についても、お住まいの区役所へ所得がなかったこと等を申告していただきますと、保険料段階が下がる場合があります(毎年7月に通知する保険料の段階が第1段階の方を除く。)。詳しくは、各区役所地域福祉課へお問い合わせください。

(※1)公的年金等収入額とは、老齢年金・退職年金など、税法上の課税の対象となる年金をいいます。遺族年金・障害年金など、税法上非課税となる年金は含まれません。

(※2)保険料の算定に用いる合計所得金額は、地方税法第292条第1項第13号に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式などの譲渡損失に係る繰越控除等を行う前の金額)から土地、建物等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です(当該譲渡所得があり、かつ、雑損失繰越控除がある方については、合計所得金額から差し引かれる特別控除額が少額になっている場合がありますので、各区役所地域福祉課へご相談ください。)。

第1段階~第5段階の方については、合計所得金額から公的年金等収入に係る雑所得の金額を控除します。また、給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と公的年金等収入に係る雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。

なお、令和5年度まで第6段階~第16段階の方について、合計所得金額に給与所得又は公的年金等収入に係る雑所得が含まれている場合において、その合計額から10万円を控除していた特例措置は終了し、令和6年度以降は控除しません。

また、市民税を申告された場合、介護保険料に反映されるまで1~2カ月程度かかります(介護保険料が変更にならない場合もあります。)。

(※3)国・府・市からそれぞれ公費を投入し、第1段階~第3段階の方については、保険料額(率)を軽減しています。

【4】保険料のお知らせ

〇特別徴収(年金天引き)の方

前年度より特別徴収(年金天引き)が継続となる方については、4・6・8月で仮徴収する保険料額は前年度の2月の金額と同額になるため、4月に暫定の保険料額の通知は行いません。

ただし、新たに特別徴収の対象となった方、仮徴収と本徴収(10・12・2月)の差が大きくならないよう6・8月の保険料額を調整した方等については4月に4・6・8月分の暫定の保険料額を通知します。

市民税の課税状況が確定した後、その年度の保険料額(確定賦課)を決定し、確定した年間保険料額を7月中旬に通知します。

〇普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方

市民税課税状況が確定するまでの間は、暫定的に前年度の所得段階を参考にして保険料額(暫定賦課)を算定し、4月に4~6月分の暫定の保険料額を通知します。

市民税の課税状況が確定した後、その年度の保険料額(確定賦課)を決定し、確定した年間保険料額を7月中旬に通知します。

【5】介護保険料の納め方について

(1)保険料の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方には、

・年金からの天引き(特別徴収)

・納付書または口座振替による納付(普通徴収)

の2通りがあります。

保険料の納付方法は介護保険法に基づき決定されているため、申し出により特別徴収から普通徴収に変更することはできません。

介護保険料額や納付方法に変更があった際は、「堺市介護保険料納入通知書(保険料額変更通知書)」を送付しますので、必ず内容をご確認ください。

(2)特別徴収

年金(老齢基礎年金・退職年金・遺族年金・障害年金)を年額18万円以上受給されている方は、年金の支払時(4・6・8・10・12・2月の年6回)に介護保険料が天引きされます。

要件に該当する方については、通常半年から1年で自動的に開始するため、個別のお申込みは不要です。

年金からの天引きが開始されるまでの間は、普通徴収により納めていただきますので、ご注意ください。

特別徴収の開始時期については、下表をご覧ください。

| 65歳到達日・転入日 | 開始予定時期 |

|---|---|

4月2日~10月1日 |

翌年度4月 |

| 10月2日~12月1日 | 翌年度6月 |

12月2日~2月1日 |

翌年度8月 |

| 2月2日~4月1日 | 翌年度10月 |

※上記はあくまで目安です。実際の開始月は、年金機構による手続きの時期などによって異なる場合があります。

特別徴収を開始する際は、事前に通知書にてお知らせします。

(注)年金が年額18万円以上の方でも、下記の場合は、普通徴収となります。

・年金を担保に借り入れを行った場合

・年金が再計算され、支払が一旦保留となった場合 など

(3)普通徴収

年金が年額18万円未満の方、新たに65歳になられた方や、市内に転入された方が対象となります。

堺市から送付される納付書または口座振替により、個人で月ごとに納めていただきます。

(納め忘れがなく、一度の申込手続きにより自動で振替が継続される、口座振替をおすすめしております。)

新たに65歳になられた方や、市内に転入された方については、いったん普通徴収となりますが、特別徴収の要件に該当する方は、原則翌年度から特別徴収になりますので、通知書にてご確認ください。

口座振替の手続き方法

次の各金融機関の窓口に備え付けの

「口座振替納入依頼書・自動払込利用申込書」にて、金融機関窓口又は堺市役所介護保険課へお申込みください。

尼崎信用金庫、阿波銀行、池田泉州銀行、伊予銀行、永和信用金庫、大阪厚生信用金庫、

大阪シティ信用金庫、大阪商工信用金庫、大阪信用金庫、大阪南農業協同組合、

関西みらい銀行、紀陽銀行、京都銀行、近畿産業信用組合、近畿労働金庫、堺市農業協同組合、

三十三銀行、成協信用組合、大同信用組合、徳島大正銀行、南都銀行、のぞみ信用組合、

みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ミレ信用組合、りそな銀行、ゆうちょ銀行

(令和6年4月1日現在)

なお、お手続きの際には

・被保険者証または納付書

・預貯金通帳

・通帳届出印

をご持参ください。

口座振替の開始は「堺市介護保険料口座振替・自動払込開始通知書」にてお知らせします。

※おおむね申込から約2カ月後からの開始となります。

振替日は、毎月月末(12月は25日)で、金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日となります。

【6】保険料の減免・猶予について

(1)とくに生活にお困りの方を対象とした介護保険料の減額・猶予

(以下のすべてに該当する方が対象です。但し、第1段階の方は除きます)

- 申請時点で世帯員全員が市民税非課税であること

- 世帯の年間収入が1人世帯で150万円以下(以降、世帯人数が1人増えるごとに48万円を加算した額以下)であること

(例えば1人世帯の場合 150万円以下、2人世帯の場合 198万円以下)

なお収入額の算定の際、控除できる費用があります。

- 世帯の預貯金、国債・地方債等の元本の合計額が1人世帯で350万円以下(以降、世帯人数が1人増えるごとに100万円を加算した額以下)であること

(例えば1人世帯の場合 350万円以下、2人世帯の場合 450万円以下)

- 本人および世帯に属する人が居住用以外に処分可能な土地家屋を所有していないこと

- 他の世帯に属する人の所得税・住民税の扶養控除において、扶養親族になっていないこと

- 他の世帯に属する人の医療保険の被扶養者になっていないこと

(2)災害により被害をうけた方を対象とした介護保険料の減免・猶予

災害により住宅、家財等に著しい損害を受けた方

(3)所得が著しく減少した方を対象とした介護保険料の減額・猶予

生計中心者の所得が特別な事情により著しく(前年の2分の1以上)減少し、かつ市民税非課税と見込まれる方

(4)刑務所などに拘禁され保険給付の制限を受けた方を対象とした介護保険料の免除

減額の期間

原則申請日の属する月からその年度の末日までです。

納期限までに介護保険料を納めましょう。~介護保険料を滞納すると、次のような措置がとられます。~

納期限を過ぎると

督促が行われます。

延滞金が徴収される場合があります。

納期限から1年以上滞納すると

利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請により後から保険給付費が支払われます。

納期限から1年6か月以上滞納すると

引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。

滞納を続けて、納付できる期間を過ぎると

上記に加えて、未納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者サービス費などが受けられなくなります。

【7】以前の保険料 第8期介護保険料(令和3年度~令和5年度)

| 保険料段階 | 対象者 | 保険料額 (保険料率) |

|---|---|---|

| 第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の方、生活保護受給の方 世帯全員が市民税非課税の方で公的年金等収入額(※1)と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円以下の方 |

24,450円(※3) (基準額×0.3) |

| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、公的年金等収入額(※1)と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円を超え120万円以下の方 | 38,300円(※3) (基準額×0.47) |

| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、第1段階・第2段階以外の方 | 57,040円(※3) (基準額×0.7) |

| 第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、公的年金等収入額(※1)と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円以下の方 | 73,340円 (基準額×0.9) |

| 第5段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、第4段階以外の方 | 81,480円 (基準額) |

| 第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が125万円以下の方 | 96,150円 (基準額×1.18) |

| 第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が125万円を超え200万円未満の方 | 105,930円 (基準額×1.3) |

| 第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が200万円以上300万円未満の方 | 122,220円 (基準額×1.5) |

| 第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が300万円以上400万円未満の方 | 136,080円 (基準額×1.67) |

| 第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が400万円以上500万円未満の方 | 149,930円 (基準額×1.84) |

| 第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が500万円以上600万円未満の方 | 163,780円 (基準額×2.01) |

| 第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が600万円以上700万円未満の方 | 177,630円 (基準額×2.18) |

| 第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が700万円以上800万円未満の方 | 188,220円 (基準額×2.31) |

| 第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が800万円以上900万円未満の方 | 198,820円 (基準額×2.44) |

| 第15段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が900万円以上1000万円未満の方 | 201,260円 (基準額×2.47) |

| 第16段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が1000万円以上の方 | 203,700円 (基準額×2.5) |

(※1)公的年金等収入額とは、老齢年金・退職年金など、税法上の課税の対象となる年金をいいます。遺族年金・障害年金など、税法上非課税となる年金は含まれません。

(※2)保険料の算定に用いる合計所得金額は、地方税法第292条第1項第13号に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式などの譲渡損失に係る繰越控除等を行う前の金額)から土地、建物等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です(当該譲渡所得があり、かつ、雑損失繰越控除がある方については、合計所得金額から差し引かれる特別控除額が少額になっている場合がありますので、各区役所地域福祉課へご相談ください。)。

第1段階~第5段階の方については、合計所得金額から課税年金収入に係る雑所得の金額を控除します。また、給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と課税年金収入に係る雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。

第6段階~第16段階の方については、合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、その合計額から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得及び公的年金等に係る雑所得を0円とします。)となります。

また、市民税を申告された場合、介護保険料に反映されるまで1~2か月程度かかります(介護保険料が変更にならない場合もあります。)。

(※3)国・府・市からそれぞれ公費を投入し、第1段階~第3段階の方については、保険料額(率)を軽減しています。

40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

40~64歳の医療保険加入者が第2号被保険者となり、加入している各医療保険のルールにしたがって保険料が設定されます。

【1】会社員などの被保険者の場合

健康保険の加入者は、加入している健康保険の定めた算定方法により保険料が決まり、医療保険と一括して給料から天引きされることになります。

【2】堺市国民健康保険の場合

国民健康保険の加入者は、所得割・均等割により算定されて保険料が決まり、医療保険分と併せて、家族分を含めて世帯主から徴収されます。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る